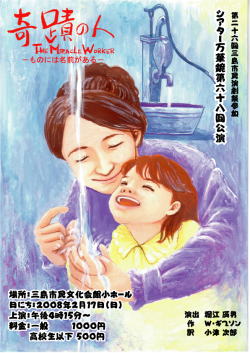

| 水よ、ヘレン…これは水、WATER・・・名前があるのよ。それから・・・卵、EGG…名前が有るのよ。物にはみんな名前があるの。ヘレン・・・ヘレン・・・ひよこは殼を破って出てこなくちゃならないの…あんたも殼を破って外へ出ていかなくちゃね。あんたが殼を破るための道はただ一つ…言葉だわ。 | ||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

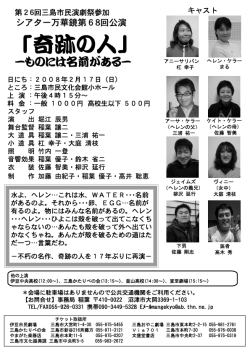

「W−A−T−E−R」の感動から考えること 演 出 堀江 辰男 「W−A−T−E−R」というのは私の手に流れてくる、すばらしい冷たい何かであることを知ったのです。その生きた言葉が魂を目覚めさせ、光と望みと慶びを与え、自由にしてくれました。・・・(中略)・・・井戸を離れた時の私は、学びたいという一心でした。全ての物が名前を得、その名前のひとつひとつが新しい考えを生んだのです。 ヘレン・ケラー著「ヘレン・ケラー自伝」(ぶどうしゃ刊) 「奇蹟の人」と日々付き合っていると、舞台を完成させる努力と同じくらい重い問題に直面せざえるを得ません。 その一つは、ヘレンと同じように様々な障害を背負った子どもが今の日本に生まれたら一体どうなるのだろうか。ヘレンと同じように光と望みと自由を与えることが出来るのだろうか。今の教育は、全ての子ども賢くする、ことを真剣に考えているのだろうか。今も障害を持った子どもは学校で取り残され、厄介者扱いされていないだろうか。ヘレンは、熱病に罹って目と耳と言葉の力を失ってしまったが、他の脳は傷つけられることが無かったため、サリバン先生によって才能が花開くことになるが、多くの様々な障害者の子どもたちにとって成長の感動は何処にあるのか。この作品からそこに目を向けることが出来るだろうか。 もう一つは、今の子どもたちはサリバン先生のように生徒の可能性を信じ、愛と情熱を注ぐ先生に出会っているのだろうか。そもそも、今回の作品は、ヘレン・ケラーを指す、「奇蹟の人」であるが、原題は「the miracle worker」であるから、「奇蹟の教師」ということになる。ヘレンと会った最初の日、休む間もなく、指文字で「doll」を教え始める自伝による事実に、20歳を過ぎたばかりの若い女性が狩猟小屋の一軒家で教育を始める事実に驚いてしまう。国や地域や親はどんな教育を、どんな教師を育てようとしているのか。 最近、一部の親は自分の子どもに何かあるとすぐに県教育委員会等に抗議するというが、それはどんな教育を教師を希んでのことだろうか。 この二つの問題に対し、皆さんにちょっと僅かでも納得できるような解答を示すことが出来ない自分がもどかしくてなりません。ただこの作品を取り上げるということは、この課題と長く付き合わなくてはならないと覚悟をしています。 どうか、観客の皆さんも「奇蹟の人」ヘレン・ケラーと「奇蹟の教師」アニー・サリバンという天才的ともいえる二人の人間との出会いから、今の日本教育、特に障害児教育や社会のことなどに思いを巡らして下されば幸いです。 |

||