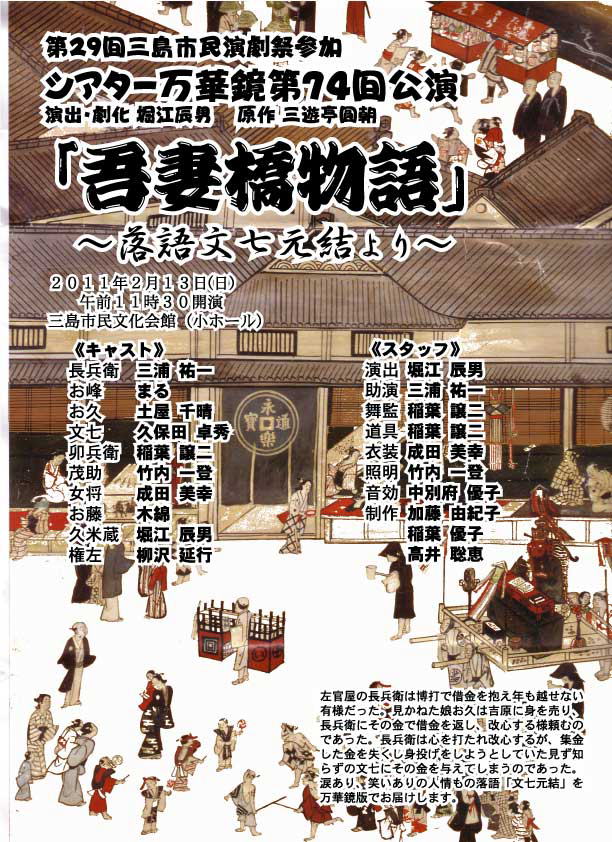

| 左官屋の長兵衛は博打で借金を抱え年も越せない有様だった。 見かねた娘お久は吉原に身を売り、長兵衛にその金で借金を返し、 改心する様頼むのであった。長兵衛は心を打たれ改心するが、 集金した金を失くし身投げをしようとしていた見ず知らずの文七に その金を与えてしまうのであった。 涙あり、笑いありの人情もの落語「文七元結」を万華鏡版でお届けします。 |

||

|

|

|

|

||

|

||

| 江戸っ子の心意気を笑いと涙で 演出・劇化 堀江辰男 ■噺家三遊亭圓朝 今回の上演作品は、江戸時代から明治にかけて活躍した噺家三遊亭圓朝創作の「文七元結」を 「吾妻橋物語」として舞台化したものです。初代圓朝は、滑稽噺(お笑い)より、笑いのない人情話や 怪談噺などいわば講談に近い分野で独自の世界を確立しました。 後に圓朝の噺が、三遊派(初代三遊亭圓生を祖とする一派)のスタイル(人情噺)を決定づけ、三遊派は、 人情噺が出来ないと真打ちにしないと言われたそうですが、その人情噺とは「柴浜」と今回の「文七元結」の ことです。 ■「文七元結」の成り立ちとその特色 落語「文七元結」の成り立ちは、インターネット上のフリー百科事典ウィキペディアによれば、幕末から明治初期、 薩長の田舎侍が我が者顔で江戸を闊歩していることが気に食わず、江戸っ子の心意気を示すために創ったそうです。 その為、江戸っ子気質が誇張されて表現されているわけです。 文七元結は、落語としては、人物も多く長い演目であり、情けの中におかしみを持たせなければならないですから、 難しい1題と言われ、前述のようにこれが出来れば1人前と言われるわけです。 ■歌舞伎へ舞台化 舞台化も早く、明治35年名優5代目菊五郎が長兵衛に扮し、最近では2007年(平成19年)に 「人情噺文七元結」として新橋演舞場で上演され、長兵衛役は18代目中村勘九郎が演じ、また舞台は 撮影され、2008年にシネマ歌舞伎として上映されています。小生もとても興味深いのですが残念ながら まだ観ていません。観た方の言によれば、とても洗練されたものであったそうです。 ■江戸っ子の肌触り・温もりと匂いと さて、万華鏡版の「文七元結」は、洗練への道(そもそも難しい、いや不可能)よりも、江戸の下町に住む どこにでもいる人、庶民、すなわち江戸っ子の肌触り、温もり、匂いのようなものが舞台に現れればと願い、 台本作りと演技の造形に向かって、無い知恵を絞って悪戦苦闘しているわけです。カツラとかお召し縮緬のような 着物とかは、予算不足で役者を装うことは困難かも知れません。しかし、江戸の庶民のしゃべりとか心意気は 表現できると、それこそ心意気で稽古しています。 笑いも仕込みました、涙もたっぷり仕込んだつもりです。 どうか皆さま、心ゆくまでお楽しみ下さい。 |

||