|

|

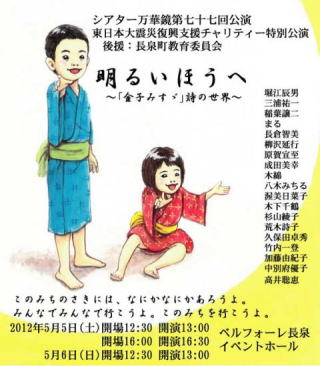

| 被災地より 河北新報社 栗原支局(宮城県栗原市)記者 宮田 建 東日本大震災から2度目の春が、やっと被災地にも訪れています。例年にも増して雪が多く、心臓が止まるのではと思うほど寒かった東北の冬も終わりを告げ、桜前線が北上してきました。わたしが住む宮城県最北の地、栗原市では、残雪が覆う名峰栗駒山のふもとがパステルカラーの「春紅葉」に彩られています。つい1週間前までミズバショウがかれんな姿を見せていました。フキノトウはすっかり大きくなり、タラの芽が顔をのぞかせています。沿岸部ではワカメ漁が最盛期を迎えています。被災地はいまも焼け野原のような光景ですが、春の陽気に心なしか被災者の表情も明るくなった気がします。 私は高校卒業までの約10年間を沼津、三島で過ごしましたが、縁あって、東北6県をエリアとするブロック紙・河北新報社の記者になりました。岩手、宮城、福島での生活が20年、すっかり東北人です。担当する栗原は今回、全国で唯一震度7を観測した内陸部の被災地ですが、時間を作ってはできるだけ沿岸部へ取材で足を運んでいます。 先日、裾野市に住む中学時代の恩師の奥様(元教員)からメールをいただき、「被災者に激励の手紙を定期的に書きたい」と相談を受けました。わたしは知り合いがいる仮設住宅への橋渡しを約束すると同時に、河北新報の投書欄への投稿を依頼しました。先日掲載された投書が次の文章です。 「何かしなければと思いながら、何もしないまま1年以上が過ぎてしまいました。この間、被災地で生きる皆さんの懸命な姿が私たちの心に焼き付きました。想像を絶するつらい状況の中でも、相手をいたわり優しい言葉を掛け合う。諦めずに前を向いて歩く。次々と襲ってくる不幸にも負けずに生きて行く。その姿は、私たちを逆に何回も勇気づけてくれました。皆さんの精神力に頭が下がる1年でした。皆さんを少しでも元気づけたいと、静岡県から手紙やメッセージを送っています。微力な私たちにできることは限られています。でも、人は人によって癒されると信じています。どんな小さなことも、続ければ力になるはずです。目の前の富士山は真っ白な雪を頂き、堂々と裾野を広げています。その地から、皆さんを忘れない心を届けます。」 この文章を読み、かつて自宅から毎日見た雄大な富士の姿が目に浮かびました。当時はそれほど感慨もなかったのですが、この投書を読み返すたびに、何かふわふわと力が湧いてくる不思議な感覚があります。 言葉には人を勇気づける力があります。たった1本の新聞記事で、避難所に引きこもっていた知的障害者の女性が社会に踏み出し、仮設住宅の会報紙づくりに参加するようになりました。たった1つの激励ソングで受験を乗り越えた仮設暮らしの中3の女の子もいました。 今回、チャリティー朗読会が開かれることに心から感謝申し上げます。被災地では1年たっても肉親や友人、思い出の詰まった品々を失った悲しみに耐えている人が大勢います。沿岸部は更地のままで、廃墟やがれきの山が点在しています。住まいは学校の校庭や公園に建てられたプレハブの仮設住宅か、津波で壊れたままの自宅。不便な生活は何も変わっていません。 ぜひ、詩の朗読を聞きながら、被災者の境遇に思いを馳せてください。私は震災後、ジョン・レノンの名曲「イマジン」を繰り返し聞きました。人が人であることの所以の一つ(もしかしたら、現代人が最も弱っている資質かもしれませんが)は、思いやる心、想像する力、だと思っています。あなたは兄弟、両親、祖父母をいっぺんに失い天涯孤独となった子どもの心情を想像できますか。わたしは考えるだけで胸が張り裂けそうです。原発事故で古里を追われた人は、避難区域内の住民だけでも16万人!と言われています。彼らの無念さを想像できますか。わたしは悔しくてしょうがないです。緊急避難のため家財一切を残して抜け殻になった町を想像できますか。何としてでも、想像して下さい。東京以西では震災報道はだいぶ減ったそうですが、想像を絶することがいまだに被災地で続いているのです。もしかしたら、地震列島、原発大国日本の近未来かもしれません。 想像することが、時空を超えて被災者と連帯するための第一歩なのです。被災地はまだまだ世界中の方々の支援を必要としています。支援の仕方はいくらでもあります。新聞への投書だって一つの形でしょう。支援したいという思いも、すべては「想像する」ことから始まります。できるだけ、ずっと、ずっと、思い続けてください。わたしは、言葉の力、人間の想像する力を信じながら被災者に寄り添った記事を書き続けます。世界中の人々が被災者をいつまでも忘れないように願いながら。 2012年4月25日 |

|

|

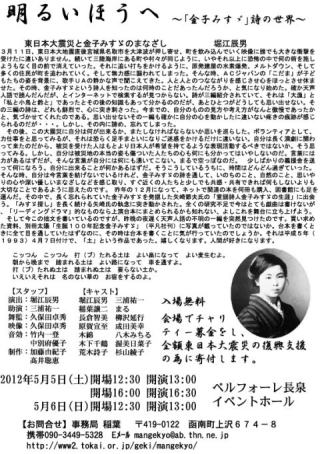

3月11日を忘れずにおくために 作・演出 堀江辰男 あの日から1年を迎えた日、新聞・テレビや雑誌の特集にかじりついた。この1年、どんより曇ったままの気分で何かすっきりしなかった。日本列島を襲った地震と津波、そして原発のメルトダウン。この衝撃的出来事に対し、自分の中でどう考えたらいいのかまとまりのつかないまま、いやつけないまま時間が過ぎていったからだ。何か出口を見つけなければ・・・。NHKの特集、そして報道ステーションへ、古館伊知郎と長渕剛が被災地に立って語る。その時、長渕剛の言葉が自分にひとつの行動を決断させた。「政治家は、絶対に被災地に来て、この現実を見なきゃ駄目だ!」

である。自分は、政治家ではないし、今まで何も気の利いた事はしていないでいる。でも、日本の片隅に住んでいようともどこかでは国民のひとりとして考えようとしているのだ。よし、自分も現地を見なくてはならない、見ていいのだ。今まで、被災地に行くということは、ボランティア活動でもない限り、火事場見物的な興味本位で行くような後ろめたさによって押し込まれていた。それから、何で読んだのか、聞いたのか、「観光でも何でもいいから東北へ来て!、それだけで元気になるから。」「自分の目でこの光景を見てほしい。」との切実な言葉が行動を後押しした。 ■仙台から気仙沼へ 3月25日(日)朝、仙台駅前でレンターカーを借りて8時に出発した。3陸方面に泊まっての行動を考えたが、宿泊施設はまだ営業再開もまだ少なく無理であったため、日帰りするしかなかった。東北自動車道を通って一関から気仙沼を目指した。こんな物見遊山的でいいのだろうかいう戸惑いをまだかかえながら向かう。途中「負けないぞ!」の看板を見て、ドキッとする。何か「がんばろう!」の言葉が無責任ように感じさせた。 岩手県の陸前高田から国道45号線を南下して石巻を通って仙台と考えていたので、気仙沼は帰りにと思っていたが、町に入ると津波の爪痕がどんどん酷くなってなってきて、事前にユーチューブ等で観た映像を重ね合わせながら見た。国道沿いにうずたかく散乱していた瓦礫は片づけられ荒涼とした風景が広がる。その真ん中あたりに津波で陸揚げされた大きな船が飛び込んできた。第18共徳丸330tの無念の姿である。改めて巨大な津波恐ろしさを実感する。海の方へ目をやるとひしゃげた乗用車が山積みされている、ナンバープレートがはっきり分かる。宮城480こ○○と。この車で、通勤、ショッピングと家族の日常生活があったのだと思うと何ともやりきれない。目を転ずると赤茶けた乗用車の山が連なっている。あっ、と気仙沼の火災の映像がまざまざと浮かんだ。 ■希望の一本松が呼びかける 陸前高田へ向かう。まばらにビルの残骸が立っているだけで何もない。全壊3159、半壊182、死者・行方不明者1844人、街は消えている。広島の原爆投下後の街の無残な姿と重なる。遠くに1本の松が見えた。国の名勝・高田松原の中で1本だけ残った松の木だ! 「希望の一本松」「ど根性松」だ!しかし、海水により根が腐り枯れたと聞いていたが、枯れても茶色になりながらも葉をしっかりつけ空の向かって真っ直ぐに古武士の如く立っている。根元に看板が立っていた。”一本松の願い”「少し休みます。枯れても切らないでね。変わったかたちで蘇りますから。」そして、近くに小さな松の苗木が植えられていた。松は枯れたけれど、人々の生きる力と明日への希望を見た。そしてまた街を見た。買い物をする家族連れ賑やかな声、信号で待っている人々のざわめきが一瞬聞こえた。 街は必ず復興し、またみんながまた前向きになれる日が必ず来る。私たちが3月11日を忘れずに、被災者の方々に寄り添っていくことを忘れないならば・・・。 また気仙沼に戻り、南三陸町、石巻で所々佇みながら仙台駅に帰った。昼食は握り飯を食べながら運転を頑張ったが午後7時を回っていた。しかし、少しだけだけであるが、重苦しい気持ちが軽くなったようだ。 続いて4月14日(土)、自分の心を確かなものにするために金子みすゞの故郷、山口県 長門市仙崎、下関市に向かった。 |

|

| 金 子 み す ゞ 明治36年(1903年)4月11日、山口県大津郡仙崎村(現在長門市仙崎)に父庄之助・母ミチの長女として産まれる。2歳年上の兄堅助と2歳年下の正祐(マサスケ)の3人兄弟。明治38年(1905年)、父庄之助は母ミチの妹の嫁ぎ先である上山文英堂書店の清国栄口支店長として清国へ渡るが、日露戦争後反日運動が高まっている中、明治39年2月栄口永世街で死去。翌40年、弟正祐が下関の上山文英堂書店店主・上山松蔵の養子となる。 大正5年(1916年)、郡立高等女学校に入学。その頃より同窓会誌に投稿する。高校卒業後は、家業の本屋の手伝いを始める。 大正11年(1922年)、兄の結婚を機に再婚した母ミチのもと上山文英堂書店に移り住み、商品館内の上山文英堂書店支店で働き始める。この頃よりペンネーム「みすゞ」で童謡を書き、雑誌に投稿を始める。以後昭和4年迄に90編を発表する。童話誌上で西條八十(サイジョウヤソ)に認められ「若い童謡詩人の中の巨星」と言われ若い投稿詩人達のあこがれの星となる。 大正15年(1926年)、上山文英堂書店で働いてた宮本啓喜(ヒロキ)と結婚。11月長女ふさえを出産。しかし、啓喜の女性関係や放蕩は収まらず、家にお金も入れなくなった。この頃より体調を崩し始めた。しかも、賞賛されるみすゞに嫉妬し、夫は創作と投稿仲間への手紙を書く事を禁じてしまう。精神的疲労がいっそう体をむしばんでいく中で、みすゞを励ましたのは遺稿集となった三冊の自分の童謡集を清書することだった。「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」である。完成後、筆を絶った。 昭和5年(1930年)、宮本啓喜と正式に離婚し、上山文英堂に戻る。その際、娘を手元で育てたいと要求し、夫も一度は受け入れたがすぐに考えを翻し、娘の親権を強硬に要求。ある日「ふさえを迎えに行く」という文面の手紙が届く。みすゞはふさえの為に何が出来るか考え決心する。 3月19日、自室にて三通の遺書を書き、直前に撮った写真の預かり証と一緒に枕元へ置き、カルモチンを飲んで自殺した。26歳という短い生涯を閉じた。 みすゞの主な作品 ・こだまでしょうか ・私と小鳥と鈴と ・大 漁 ・みんなを好きに ・明るいほうへ ・砂の王国 など みすゞ記念館 山口県長門市仙崎1308 TEL:0837-26-5155 開館時間 9:00〜17:00(入館16:30迄) |

|

| 【ほっとスペース石巻】 被災した中学生・高校生のための居場所づくりを行っています。子供たちの中には今回の震災によって家族や友人を亡くすなど、これまでにない経験をしている子供が多くいます。このような状況の中で、子供たちが安心して過ごすことが出来る場所子供たちの「ほっと一息」出来る場所づくりを行っています。 ほっとスペースには大学生を中心とした『サポーター』がいて、子供一人ひとりのペースに合わせて活動を行っています。子供たちが自習したり、友達やサポーターと関わる中で、コミュニケーション能力を身につけ、自分の目標を見つけて、社会に参加していく力を育むことを目的としています。 平日は自主学習のサポートやサポーターと呼ばれる大学生のボランティアの方々とUNOなどで遊んでいます。土曜・日曜は子供たちが企画したイベントや出張カフェを開催しています。 日々の活動等については、ホームページ・ブログをご覧ください。 ほっとスペースは、皆様からのあたたかい寄付で運営されています。頂いた寄付は、子供たちの居場所づくりのため、居場所の備品購入、子供の勉強道具の購入、イベントの備品・食材の購入等に使わせていただいております。 〒986-0825 宮城県石巻市殻町3-17 すぎビル2階 http://www.hotspace.me/ |

|