囲 碁 雑 感

世 紀 の 発 見

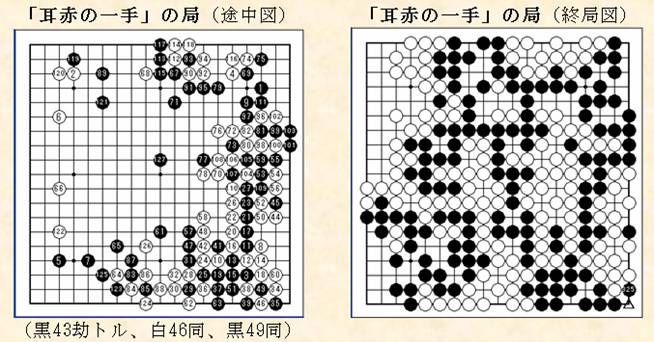

−「耳赤の一手」の局は、黒2目勝だった!−

あれは昭和60年夏(1985年)、日本棋院対局室での早大囲碁部OB定例会の席上のことであった。

「どちらの手番で終わってますか?」偶然立ち寄った福井正明プロが、村上明(故)先輩の問いに聞き返した。

「325手目の半劫取りで、白劫材尽きて黒接ぎ(終局図・右下隅△印)となって終わっています。」同席した私が答えると

福井プロの顔色が変わった。終局手が奇数か偶数かで、盤面での勝負の目数が奇数か偶数か解かるらしい。

「耳赤の一手」の局(弘化3年7月)○井上因碩−●桑原秀策(定先)

この碁は終始乱戦模様で、至る所で劫争いが生じ、手数が長くなった局で、次のようなエピソードが由来として語り接がれている。

“観戦の医師曰く「今、秀策が石音高く盤の中央に打った(127手目)。それを見た幻庵先生の耳が赤くなった。心が動揺した証拠である。あるいは秀策の一手、先生の意表を突いたのではないか?」”

昭和60年6月、棋友の築地克彦氏と共に開発した記録・解説用の囲碁ソフト「GO―60」(MS−DOS・PC−98用)のマニュアル作りをしている時のことだった。

この局は昔の棋譜には珍しく、最終手まで記録されていたので、取扱説明書の格好のモデルとして採用し、データ入力してみた。

ダメを詰めて、計算させてみたら、何とコンピュータは黒2目勝と言うではないか!当棋書には黒3目勝となっており、他の棋書を調べてみても、全て同じ結果になっていた。

一体どちらが正しいのか、何人かの棋友に並べて確かめてもらったが、誰もが皆2目勝とのことだった。

そこで村上明先輩に事情を話し、確認してもらうと、先輩も同じ結論に達し、「古人の棋譜に造詣の深い福井プロに確認をお願いするまで公表を待つように。」とのことだった。

その後何日かを経て、「週間碁」の紙面に、福井プロの確認記事が記載され、以来発行された棋書の棋譜は、全て黒2目勝となった。

正に「世紀の発見」と自負する所以である。