受信機の性能に関して、「3S」という言葉が、かつて無線の雑誌によく記載されていました。

ご存知の方も多いと思います。これは、「感度、選択度、安定度」を表す英単語の頭文字が

いづれも「S」なので、三つ合わせて「3S」と表記されたようです。

昔、真空管が主役だった頃、メーカー製のリグも「LC」のVFOでしたから、周波数「安定度」は重用でした。

ラグチュウしていると、お互いに動いてしまい、スタンバイの都度、ダイアルを回していましたね。

交信相手に、「周波数が動いたよ。」と言ったら「動くからVFOだよ。」の返事。???

さて、現代のメーカー製のリグの周波数「安定度」は抜群ですね。自作の場合でも、FET等を使えば

昔の真空管のリグより安定度の良いVFOも製作可能です。

それから「感度」や「選択度」についてですが、私自身ある程度は理解し、測定出来るつもりなのですが

「IMD」については、よく分かりませんでした。ところが今回、受信機のIMD測定の必要が生じたため

チャレンジしてみることにしました。

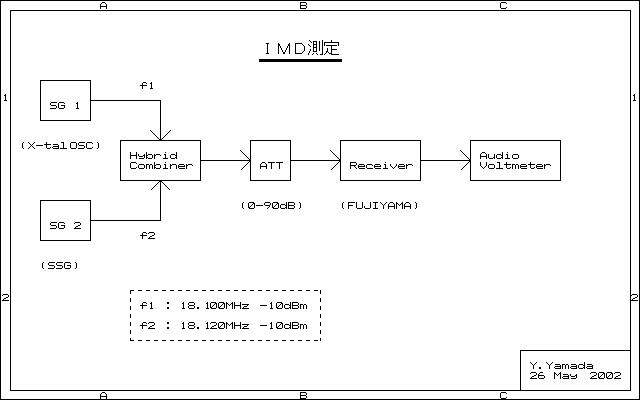

ARRL発行のハンドブック(通称アマハン)に記載されているIMD測定方法を参考に

18MHz帯QRPトランシーバー「FUJIYAMA」の受信IMDを測定してみる事にします。

尚、測定に使用する機器の内いくつかは、自作してみます。

測定は2台のSGから20KHz離れたRF信号(−10dBm)をハイブリッド・コンバイナーに入力し

ステップATTを通して受信機へ入れ、AF出力端子のレベルをミリバルで読み取ります。

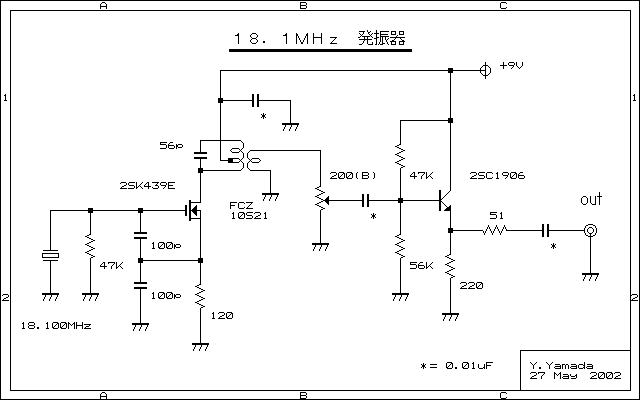

ところで、私はSGを1台しか所有していません。そこでSG(1)の代わりに、手持ちの水晶(18.100MHz)で

出力−10dBmの発振器を製作しました。下はその回路図です。

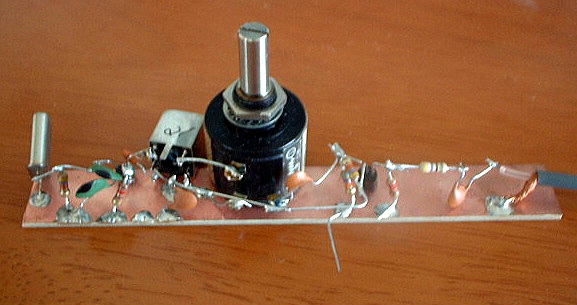

下の写真は生基板上に組んだ18.1MHz発振器[SG(1)]。

製作後、発振周波数を測定してみると、18.098MHzでした。

IMD測定には20KHz離れたもう一つの信号が必要ですから

SG(2)[手持ちのSSG]の発振周波数は18.118MHzにします。

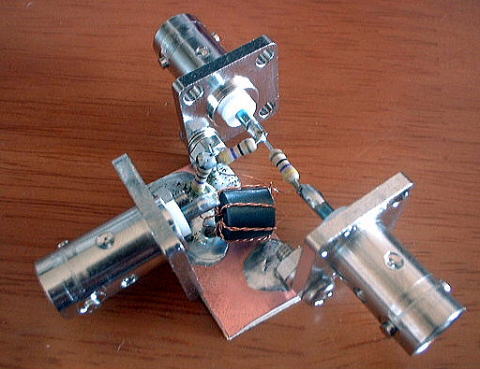

次に製作したのが、下の写真のハイブリッド・コンバイナー(3dBハイブリッド)。

本当はシールド・ケースに組み込まなければならないのですが、今回は生基板上に組んでみました。

詳細は「トロイダル・コア活用百科」をご覧下さい。

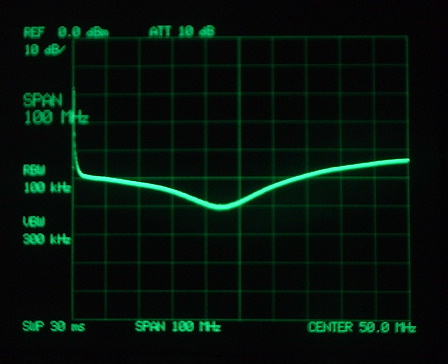

ハイブリッド・コンバイナーの100MHzまでの周波数特性。

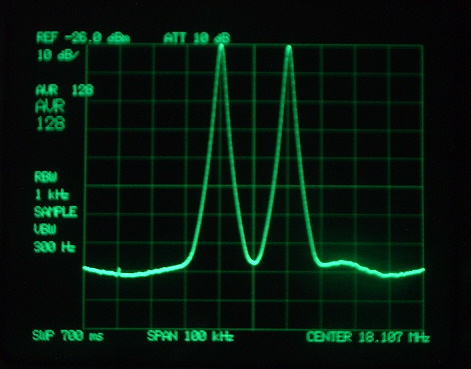

ハイブリッド・コンバイナーにSG(1),SG(2)2台からのRF信号(18.098MHzと

18.118MHz、共に出力−20dBm)を入力してスペアナで出力を見たところです。

縦は一目盛10dB、横は一目盛10KHzです。20KHz離れた2つのRF信号が

きれいに合成されているのが、よくわかりますね。

それでは、IMD測定の前に受信機のノイズ・フロアーを測定してみましょう。

SGと受信機の間にステップATTを入れ、AF出力端子にミリバルをつなぎます。

SGの発振周波数を18.100MHz(出力−100dBm)に、受信機の受信周波数も

SGに合わせます。モード(フィルターの帯域)はSSB、CWどちらでもOKですが

測定中は変更しないようにします。

最初はステップATTの減衰量を最大にしておき、少しづつATT量を減らしていきます。

そして、AF出力が3dB増えた所でATT値を確認します。

私のFUJIYAMAの場合、ステップATTが38dBの時でしたから

ノイズ・フロアー = −100dBm−38dB

= −138dBm となりました。

各測定器を前出の「IMD測定」のように接続します。2つのRF信号を、f1=18.098MHz

f2=18.118MHzとしましたので、3rd IMDは (2f1−f2)と(2f2−f1)から

18.078MHzと18.138MHzに現れることになります。

それでは、受信周波数を18.078MHzに合わせて、ステップATTの減衰量を最大にします。

次に、少しづつATT量を減らしていきます。AF出力がノイズ・レベルから3dB増えた所で

ATT値を確認しましょう。

私のFUJIYAMAの場合、ステップATTが49dBの時でしたから

IMD ダイナミック・レンジ = ノイズ・フロアー − IMD レベル

= −138dBm − (−49dBm)

= −89dB となりました。

アマハンを参考に受信IMDの測定方法を勉強してみました。古くて校正していないSGと

自作の簡易測定冶具の組合せですから、測定値には誤差があります。

あまり数値は気にしないようにしましょう。HI。

それよりも実際にワッチしてみて、自分の感性にあった受信部がベストですね。

その点、FUJIYAMAは私にとって最も相性の良いQRPトランシーバーです。