それでは、VFOの製作を始めます。試作したラダーフィルターの中心周波数は、12.0005MHzです。

14MHzのSSBバンド(14.100MHzから上)に出るためには

14.100−12.0005=2.0995MHz・・・少し余裕をみて、最低発振周波数2.095MHz

可変幅100KHzを目標に、スプリアスのチェックをしてみます。

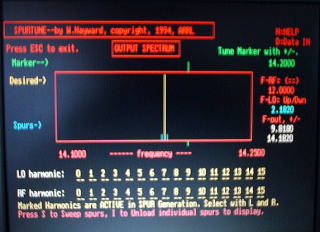

以前は電卓で、LOの2倍+IFはいくつかな?などとやっていましたが、「IRFD」のソフトウェアーの中に

スプリアスのチェックをしてくれるSpurtuneという便利なものがありますので活用してみました。

左は、IF=12MHz、VFOを2.095MHzから

2.195MHzまで変化させた時のスプリアスを

チェックしているところです。

IF、VFO供に15倍の高調波まで計算してくれます。

結果は14.182MHzに出る時、14.180MHzと

14.184MHzにスプリアスが出るようです。

とはいうものの、(IF x 3)−(VFO x 10)=14.180MHz

(VFO x 12)−(IF x 1)=14.184MHz

ですので、VFOの高次高調波に十分注意すれば、OKですね。

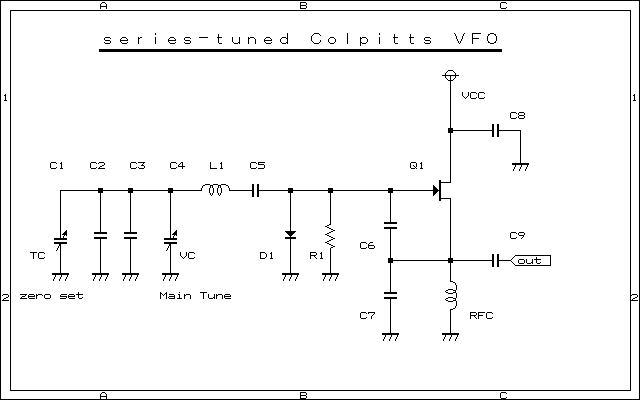

上記がVFOの発振部の回路図です。ここで、発振周波数を決定するコンデンサーの合計容量の

計算は次のようになります。

L1の左側は全て並列接続ですから、合計容量(Ca)は、 Ca=C1+C2+C3+C4

C6とC7は直列、それにQ1の入力容量が並列に加わりますので、合計容量(Cb)は

Cb={(C6 x C7)÷(C6 + C7)}+6pF(入力容量)

C5とCbは直列接続ですから、合計容量(Cc)は、 Cc=(C5 x Cb)÷(C5 + Cb)

最後にL1の左と右で直列接続になりますので、合計容量Ctは

Ct=(Ca x Cc)÷(Ca + Cc)

それでは、実際に計算してみましょう。C1からC7までの値は、以前製作したVFOの値を参考に

C1=10pF(24pFトリマーの約中心)、C2=150pF、C3=120pF、C4=50pF(バリコン)

C5=3900pF、C6&C7=1200pFとしてみると

バリコン(C4)容量最大時 Ct=202.5pF

最小時 Ct=182.5pF

さらに、浮遊容量が加わりますので、Ct(最大)=210pF、Ct(最小)=190pF とします。

それでは、楽しいコイル巻きに進みます。でも、その前にインダクタンスの計算を。

Ct(最大)=210pFで2.095MHzを発振させるには、L1=27.5μHとなります。

そして、27.5μHとCt(最小)=190pFで発振させると、2.20MHzになりますから

計算上は、105KHz可変させる事ができることになります。

次に、使用するトロイダル・コアですが、アミドンのT−68−2にしました。

ところで、いろいろな製作記事を読むと、VFOのコアには材質#6を推薦しています。

これは、#6材の温度係数が+35ppm/℃とすぐれているためです。

ちなみに、#2材(T−68−2)の温度係数は+95ppm/℃で、#6材より

悪いのですが、回路にスチロール・コンデンサー(温度係数がー100ppm/℃から

−200ppm/℃)を使うと、相殺しあって、大変、安定度の良いVFOになります。

さて、T−68−2で27.5μHを得るためには、線を70回巻かなければなりません。

0.32mmの線を140cmの長さに切って、ラジオの音楽番組を聞きながら

巻いていたら、45分もかかりました・・・・・今日はこれで終わりにします。

トロイダル・コアに線を巻く時、きっちり巻くために、線をひっぱりながら巻きます。

これが線材にストレスとなり、後々のVFOの安定度に影響してきます。解決方法として

コイルをボイルすると良いと、あるHPに記載されていました。

そこで今日は、鍋にたっぷり湯を沸かして、6分間コイルを料理してみました。

ただし、コイルは菜ばしで持って、鍋底に触れないようにします。

6分たったら、終了。後は自然冷却させます。いよいよ次は、VFOの試作です。

今日は生基板上に回路をバラック作りしてみました。最初は2連バリコンの片側(40pF)で

試した所、周波数の可変幅が68KHzしかとれなくて、両方(80pF)使うことにしました。

これにより可変幅が123KHzとなり、14.100MHzから14.218MHzまで出れそうです。

なお、バリコンの容量を増やしたため、T−68−2の巻数は68ターンに変更しました。

さて、周波数安定度ですが、コールドスタート後10分間は±5Hz内でふらふらしていますが

その後はゆっくり下がっていきます。最初の周波数から1時間後でー18Hz、2時間後で−26Hz

でした。これくらいのドリフトなら、安心してSSBでラグチュウできますね。

次は、基板に組んでシールドケースに収め、スプリアス等のチェックをします。

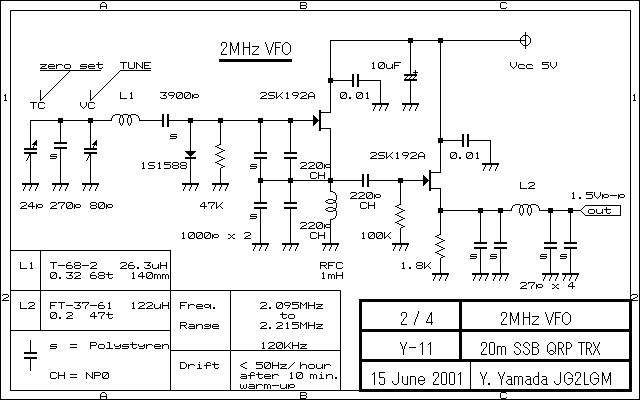

上記はVFOの回路図です。発振およびバッファには接合型FETの2SK192A(GR)を使用しています。

回路図のコンデンサーの[s]はスチコン、NP0(ネガティブ・ポジティブ・ゼロの略)はセラコンで

温度係数±0(コンデンサーの頭が黒く塗ってある)ものです。発振部の2SK192A(GR)のゲートの

1000pFのスチコンと220pFのNP0は並列ですから合計容量1220pFになります。この組み合わせを

変えると(例えば、200pFのスチコンと1000pFのNP0の組合せとか、1200pFのスチコンだけとか)

周波数変動の仕方が微妙に変化しますので、実験してベストの組合せにすると良いと思います。

さて、VFOの周波数安定度を高くするため、昔からよく言われている、シールド・ケースに収める、安定化

された電源を使用する、というのは当然として、他にも

*発振回路には接合型FETを使い、ゲートにシリコン・ダイオードを入れる。

*発振周波数微調整用のトリマ・コンデンサーはセラミックではなく、エア・バリの物を使う。

*トロイダル・コアは巻き線した後、ボイルして自然冷却させる。

*トロイダル・コイルの基板への固定にはプラスチック・ネジを使う。コイルを押さえるのもプラスチック製の

下敷き等を円く切った物を使用し、ネジは決して強くしめてはいけません。指でかるくさわって動かない程度

でOKです。強くしめると、線材にストレスをあたえ、ドリフトの原因になります。

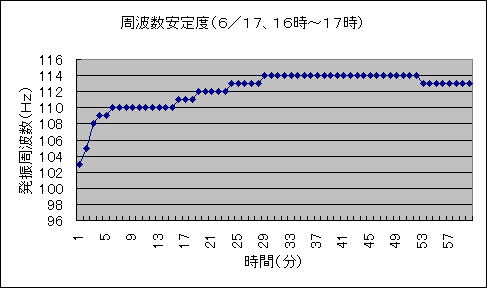

上記はコールド・スタート後1時間の周波数安定度を数回測定した中で最も安定度の良かった時のデータです。

いわゆるチャンピオン・データですね。発振周波数(Hz)100は2,130,100Hzを示します。

コールド・スタート後1時間で+10Hzの変動ですから、なかなかFBですね。

周囲温度(室温)が一定なら極めて安定度の高いVFOになりました。

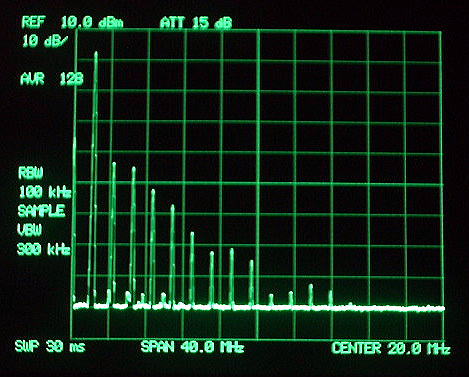

上の写真はバッファ・アンプ2SK192A(GR)のソース出力のスプリアスです。第2高調波は−36dBで

スプリアスは14倍波までみえます。でも、オシロでこの波形を見ると、わりときれいな正弦波に見えてしまいます

ので注意しましょう。上記のVFOの回路では、このスプリアスを押さえるためにLPFを入れてあります。

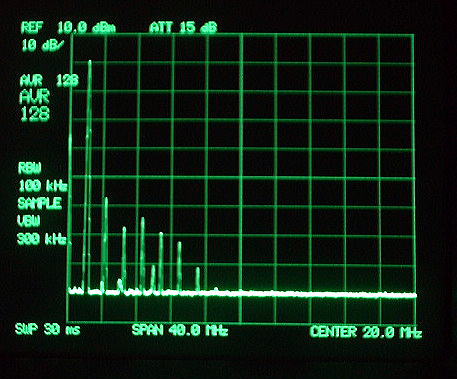

上の写真はVFOの出力のスプリアスです。第2高調波は−48dBで、確認できる高調波は8倍波までです。

ソース出力の写真と比べると良くわかりますが、LPFの効果は大きいですね。

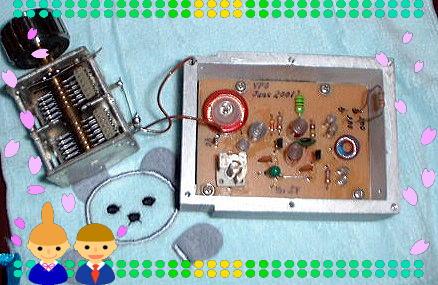

左は完成したVFOです。ケースはアルミ

左は完成したVFOです。ケースはアルミ

ダイキャストで、浜松のハム・フェアで

入手したものです。バリコンは横浜の

ハム・フェアで購入しました。

写真では、バリコンと基板間を細い線で

配線してありますが、実装時には

太い(1mm以上)の単線で配線します。

細い線ですと、ふらふらしてドリフトの

原因になりますので要注意です。

早いもので、VFOを作り始めてから半年が過ぎてしまいました。このページをご覧になって、いまさらLCのVFO

なんてと思われる方も多いと思います。3年前に21MHzのSSBトランシーバーを製作し、ローカルの技術屋さん

に見せたら、「LCのVFOなの?そんなの、IC、1個でOKだよ。」と言われてしまいましたから。

たしかに今はDDSの時代ですから、発振周波数はドリフトしないのが当たり前。そんな時代ですから

逆に、少しドリフトするのも、アマチュアの手作りの味がして、なかなか良いのではと思っています。