�ق��ۂ���g�p���̃p�\�R���B

�ق��ۂ����C���Ɏg���Ă���p�\�R���͎���@�ł��B

�����ł͎��̎g���Ă��鎩��p�\�R���Ɏd�l�����J���Ă��܂��B

�����ɂȂȂ���Ɏg���Ă���m�[�g�p�\�R���ɂ��Ă��Љ�܂��B

���A�p�\�R���̐��\�w�W�Ƃ���HDBENCH�Ƃ����x���`�}�[�N�\�t�g���g�������ʂ�������̃y�[�W�ɋL�ڂ��܂����B

�����̂�����͎Q�l�܂łɂ������������B

�ߋ��ɏ��L�����p�\�R�����܂߂Ẵx���`�}�[�N�̌��ʂ�������̃y�[�W�ɓZ�߂Ă݂܂���

| ����}�V���Љ� | |

| �P�[�X |

���[�J�[�s���̂`�s�w�~�h���^���[�P�[�X�A�d���R�O�O�v ���̃P�[�X�̓\�P�b�g�V����r�������`�ɏ�芷�������ɍX�V�������̂ł��B�O�̃P�[�X�ł��ƃX���b�g�Ɠd���������I�ɂԂ����Ă��܂��A�����s�\�ł����B �R�O�O�v�`�s�w�d���A�T�C���`�x�C�~�S�A�R�D�T�C���`�x�C�~�S�i�����V���h�E�x�C�Q�j�Ƃ����d�l�ł��B �]��F�C������C�������A�{���ɂ����̃P�[�X�ł����A���͊O�ς��l�i�d���Ȃ̂ł���ŏ\���ł��B |

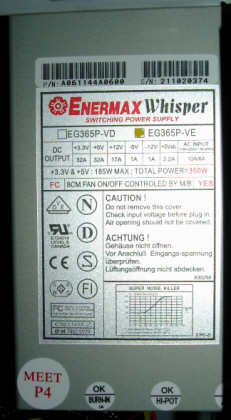

| �d�@�� |  2002�N9��16���X�V ENERMAX��350W�d�� AthlonXP��y���e�B�A���S�͓d���ɃV�r�A�A���ێ��̃P�[�X�t���̓d���ł̓M���M��̃X�y�b�N�ł����B ���ݎg���Ă���A7N�̑O�Ɏg���Ă���SOLTEK�̃}�U�[���N�����s���肾�������Ƃ�����A�v�����ēd�����������܂����B Athlon�ɓK�������̂͂������������̂ł����ADOS�p���ň�������ENERMAX��350W�ɂ��܂����B �����d�����������Ă݂ăr�b�N���B�d�����S�R�Ⴄ�̂ł��BENERMAX�̂͂�������Əd�������ł��B ����̍��N���b�N��CPU�𓋍ڂ���Ƃ��̈��S�}�[�W���Ǝv���A�����������������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B |

| �}�U�[�{�[�h |  2002�N9��16���X�V n-Vidia�@nForce420�`�b�v�Z�b�g���ڂl�^�a�AASUS�s���� A7N266�AATX�d�l DDR-SDRAM�~�R�AAGP�@Pro�~�P�APCI�~�T�AACR�~�P�A �É��̃}���c�d�g�ɂčw�� �}���c�d�g��ASUSTek��nForce���ڃ}�U�[�������Ŕ̔�����Ă����̂�GET���Ă��܂��܂����B����ȑO�Ɏg���Ă���SOLTEK�̃}�U�[���A�d��ON���ɂP���ŋN���ł����A�����ƕs�ւ������Ă����̂ƁA��͂��胁�[�J�[�i�͈��S�ł���Ǝv���A���������̂ł������Ȃ��Ƃ��������ł����B ���̃}�U�[�A�T�E���h�@�\�������I���{�[�h�ŁALAN���͖����ڂł��B �}�U�[��REV��1.03�A�a�h�n�r�͍ŐV��1003�ɃA�b�v�f�[�g�ς݂ł��B �ꉞ�T���u���b�h�R�A��AthlonXP�ɂ��Ή����Ă���悤�ŁA�b����CPU���������Ńp���[�A�b�v�ł������ł��B ���̕ӂ͗��Α��}�U�[�{�[�h�x���_�[�ł��B |

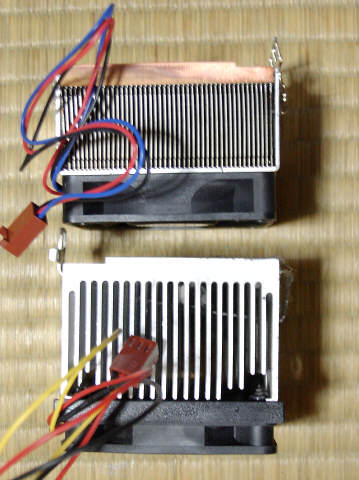

| �b�o�t |  AthlonXP1700+��2400+���r���Ă݂܂����BCPU��FAN���S���Ⴂ�܂��B�����Ȃ̂�Athlon XP�Ƃ����l�[�~���O�����ł��ˁB  CPUFAN���r�������̂ł��B�ǂ�������e�[���i�ł��B�オ2400+�p�ʼn���1700+�p�ł��B 2400+�p�̕����q�[�g�V���N�̃s�b�`�������A�܂�\�ʐς��傫�����Ƃ�����܂��B�܂�CPU�Ƃ̐ڐG�ʂɂ͕��M���̍��������g���Ă��܂��B  CPU�̔�r�ł��B����1700+�A�E��2400+�ł��B�p���~�m�R�A��1700+�ƃT���u���b�h�R�A��2400+�ƁACPU�̐��オ�قȂ邱�Ƃ�����A�R�A�̖ʐρA�L���p�V�^�̔z�u�Ɛ��Ȃǂ��قȂ��Ă��܂��B 2003�N11��4���X�V �`�l�c AthlonXP2400+���e�[���i ���x�o���̋@�����A�A��ɃA�L�o�Ɋ���āA�������e�[���i�Őō���10000�~�O�ゾ����AthlonXP2400+��GET���܂����B����CPU�I�т̊�����i�ɓ������Ƃ�����ł��B CPUFAN�������āA�����ɂ͂���V�������̂́A�R�A�������������������ł��܂����B ���̎g���Ă���n-Force�}�U�[�ł́A2400+�����ڂł���̍ő���CPU�Ƃ������Ƃ�����A�����͂��̂܂܍s�����Ǝv���Ă��܂��B |

| ������ | 2002�N9��16���X�V PC2100�@DDR-SDRAM�@512MB�~�P�� ���ʂ�PC2100�@DDR�������ł��B����512MB�����傤��10000�~�ȓ����������Ƃ�����A�v������512MB�w�����܂����B���ɑ��������Ȃ������ɓ����Ă��܂��B |

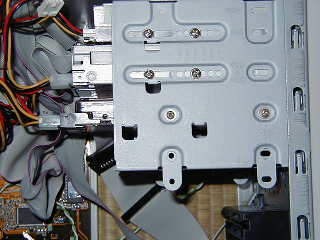

| �n�[�h�f�B�X�N |  ���C���FMaxtor DiamondMax �u�k�S�O�A�Q�O�D�S�f�a�A�T�S�O�O�������A�t�|�`�s�`�P�O�O �T�u �|�P�FMaxtor �i�ԕs���A�R�O�f�a�A�T�S�O�O�������A�t�|�`�s�`�R�R �T�u�|�Q�F�h�a�l�|�c�s�s�`�R�T�O�W�S�A�W�D�S�f�a�A�T�S�O�O�������A�t�|�`�s�`�R�R ���C���̂g�c�c���X�V���܂����B�o�����[�N���X�̂T�S�O�O���������f���ň�Ԉ��������l�����������̂g�c�c�ɂ��܂����B���\�I�ɂ͗]����҂��Ă��Ȃ������̂ł����A�Â��ʼn��K�Ȃg�c�c�ł��B���݂͂�����`�s�`�|�U�U�Ή��P�[�X�ɓ���āA�����[�o�u�������Ďg���Ă��܂��B �����[�o�u��������ƁA�����������Ƃ��̕������������A�n�r�̃e�X�g�Ȃǂɂ��g����̂ŏd�Ă��܂��B |

| �r�f�I�J�[�h |

���l�u�� �q�`�c�d�n�m�X�O�|�`�f�o�U�S�b �U�S�l�a 2003�N1��7���@�X�V �@����b�c�|�q�v�lj��������ɓ����̒E����Ƃ����Ă�����A�r�f�I�J�[�h�����Ă��܂��܂����B�����ŋ}篗\��O�̍w���ƂȂ�܂����B �Ȃ̂ō���̓u�����h��\�ł͂Ȃ��A���i�d���őI�����܂����B �@ �@������w�������͍̂ŋߒ�Ԃ̂��u�h�c�h�`�ł͂Ȃ��A�m�[�g�p�\�R�����̃r�f�I�`�b�v�ł͒�]�̂���A�`�s�h�Ђ̂��̂ł��B�ŋ߂`�s�h�Ђ̓r�f�I�`�b�v�̒P�̔̔����n�߂��̂ŁA�ȑO�̂悤�Ƀr�f�I�J�[�h���������Ă���̂͂`�s�h�Ђ݂̂Ƃ����ł͂���܂���B�����Ō��l�u����RADEON9000�A�r�f�I�������U�S�l�a�̂��̂�I�����܂����B ����ً͋}�w���������̂ŁA���O�������ł����{���ɂ���ŗǂ������̂��͋^��ł����A�܂��A���܂ł̃J�[�h��萫�\�A�b�v���Ă���̂Ń��V�Ƃ��܂��傤�B |

| �T�E���h | �`�r�t�r A7N266�ɓ����̃T�E���h�@�\ ����͓��ɐ���������܂���B�l�^�a�ɓ�������Ă����T�E���h�@�\���g���Ă��܂��B ���ʂɉ����o��n�j�Ƃ������x���̎��ɂ͏\���ł��B |

| ���Ӌ@��Љ� | |

| �r�b�r�h�{�[�h | �p�i�\�j�b�N �v�n�n�c�x �b�e�|�Q�O�O�o�c���ڐA �A�_�v�e�b�N �`�g�`�|�Q�X�P�O�A�e�������|�r�b�r�h ���ɁA�h�|�n�f�[�^ �r�b�|�t�o�b�h�A�t���������|�r�b�r�h�����L �r�b�r�h�{�[�h�̃f�B�t�@�N�g�X�^���_�[�h�A�A�_�v�e�b�N�̂e�������r�b�r�h�{�[�h�ł��B�a�h�n�r�͓������Ă��Ȃ��̂ŁA�r�b�r�h�g�c�c����̋N���͏o���܂���B ���̃{�[�h�A�v�n�n�c�x����̈ڐA�i�ŁA�`�g�`�|�Q�X�P�O�`�H�Ƃ����i�Ԃł��B�Q�X�P�O�ɂ͂a�Ƃ��b�͂���̂ł����A�������`�̃{�[�h�͌������Ƃ�����܂���̂ŁA�n�d�l��p��������܂���B ���͂����P���A�h�|�n�f�[�^�̂r�b�|�t�o�b�h�Ƃ����E���g���r�b�r�h�{�[�h�����L���Ă���̂ł����A����̂r�b�r�h�R���g���[���[�ł���r�������������̃`�b�v�������v�������������X�W�Ő���ɔF������Ȃ��Ƃ��A�ꕔ�̃}�U�[�{�[�h�Ƒ����������Ƃ��̖�肪����A�ŋ߂͎g���Ă��܂���B ���Ɏ����v�������������X�W�C���X�g�[�����ɂh�|�n�̂r�b�r�h�{�[�h�ɂ͔Y�܂���܂����B ��肽�Ăď������Ƃ��Ȃ��ł����A����ɓ��삵�Ă��܂��B���̕ӂ͗��A�_�v�e�b�N�ƌ������Ƃ���ł��ˁB |

| �k�`�m�{�[�h | �R���K �o�b�h�|�s�w�r�A�P�O�O�a�`�r�d�|�s�w �k�`�m�{�[�h�����[�^�[�A�m�[�g�p�o�b�J�[�h�^�C�v���S��100BESE�|�s�w�Ɉȍ~�����̂ōX�V���܂����B����Ńv�����g�T�[�o�[�ȊO�͑S�ĂP�O�O�a�`�r�d�|�s�w�ō\�z���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�t�@�C���̈ړ����ȂǁA�P�O�a�`�r�d��葬�����ȁH�Ƃ��������͂���܂��B |

| ATA133�J�[�h | 2002�N9��17���X�V ���l�u���@ATA133PCI ����̓f�[�^�ۑ��p�̌Â��g�c�c��ڑ����邽�߂ɍw�����܂����B �}�U�[�ɂ�IDE�@����S��܂Őڑ��\�ł����AATA100�̃v���C�}���ɒx��HDD��ڑ�����ƁAATA100�̃p�t�H�[�}���X��������ƕ������̂ŁA�]�����x�̒x���g�c�c�͕ʂ�IDE�ɐڑ������������̂����R�ł��B �ł����ʓI�ɂ�����̃J�[�h�̕������x�̑���ATA133�ɂȂ�܂����B�Ƃ����̂����ꂪ��Ԉ�����������ł��B^^; ���̂悤�ȏ�����肵�ăv���C�}���ƃZ�J���_���������̂́AHDBENCH�Ȃǂő��肷��ƈȑO�Ɩw�Ǖς���Ă��܂���B ���ς�炸HDD�̃p�t�H�[�}���X�͖{���̐��\���Ⴂ�悤�Ɏv���܂��B |

| �u���[�h�o���h���[�^�[ | �R���K �a�`�q �r�v�|�S�o �`�c�r�k�̕��y�ň����Ȃ��Ă����̂ŁA���[�^�[�����܂����B���܂ł킪�Ƃ̓f�X�N�g�b�v�o�R�Ńm�[�g�Q���ڑ�����Ƃ�����@�ɂ��A�R�䓯���ɃC���^�[�l�b�g�ڑ��ł�������\�z���Ă����̂ł����A���ꂾ�ƃm�[�g�o�b���g���ꍇ�ł��f�X�N�g�b�v�܂ŋN�����Ȃ��Ǝg�����A���ɍȂ��s�ւ������Ă��܂����B���ɉƒ���k�`�m�͕~�ݍς݂������̂ŁA�g�t�a�����[�^�[�ɓ���ւ��邾���̍�Ƃł����̂ŊȒP�ł����B���[�^�[�̐ݒ���k�`�m��ɐڑ����ꂽ�p�\�R���̃u���E�U����ݒ肷��n�j�ł��B����Ńf�X�N�g�b�v��������ƁA�S�Ẵp�\�R���Ńl�b�g�ڑ��ł��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ԃ�������邱�Ƃ��ł��܂����B ���ۂ̎g�p���ł����A��͂�m�[�g�o�b�P�Ƃ̋N���Ńl�b�g�ڑ��ł���͕̂֗��ł��B�Ȃɂ����܂����B ���̃��[�^�[�͂g�t�a�@�\�����ڂ��Ă���A�X�ɂS����|�[�g�̂P�̓J�X�P�[�h�ڑ��ł���̂ŁA���ꂩ��g�t�a�o�R�Œ[�q�݂��邱�Ƃ��\�ł��B���݂̓f�X�N�g�b�v�P��A�m�[�g�Q��ƃv�����g�T�[�o�[�P��őS�Ă̒[�q���g���Ă��܂��B �܊p����u���[�h�o���h�ڑ����L���Ɏg���Ă���Ǝv���Ă��܂��B |

| ����LAN�A�N�Z�X�|�C���g & ����LAN�@PC�J�[�h |

2002�N9��17���X�V ����LAN�A�N�Z�X�|�C���g�FI-O�f�[�^�AWN-B11/AXP ����LAN�@PC�J�[�h�F�����R�@WLI-PCM-L11GP �A�N�Z�X�|�C���g��I-O�f�[�^�A�m�[�g�p�\�R���p�̖���LAN�J�[�h�̓����R�ɂ��܂����B���ɗL�����[�^�[�����L���Ă��܂����̂ŁA���[�^�[�������f���͕K�v�Ȃ������̂ŁA�P�Ȃ�A�N�Z�X�|�C���g�ł��B ���͍ŏ������R�̃A�N�Z�X�|�C���g�����t�I�N�ōw�������̂ł����A���ꂪ�S�R�d�g�̔�Ȃ��s�Ǖi�ł����i���Ǐo�i�҂ɕԕi�ł��܂����j�B����Ȃ��Ƃ������ăA�N�Z�X�|�C���g�͕ʃ��[�J�[�̂��̂ɂ��悤�ƌ��߁AI-O�f�[�^�̂��̂ɂ��܂����B���x�̓o�b�`�����삵�Ă��܂��B^^; PC�J�[�h�^��LAN�J�[�h�̓����R�̃A���e�i�����̏o���ς肪���Ȃ����̂ɂ��܂����BI-O�̃A�N�Z�X�|�C���g�Ƃ̒ʐM�ł����AIEEE802.11b�̋K�i�ɏ������Ă��邽�߁A�S�����Ȃ��ʐM�ł��Ă��܂��B�����Ȃ�ǂ̕����ł��P�O�O���A���H�ɏo��Ƒ�̒��������R�O�����炢�͒ʐM�ł��܂��B ����ł͑��ɁA�ȂȂ��V�K�w������FMV-LOOX�̓�������LAN�ł��g���܂��B �B��̓�_�ƌ����A�������[�J�[���m�̐��i�łȂ����߁A�t���̐ݒ�\�t�g�ŃA�N�Z�X�|�C���g��LAN�J�[�h�̌��o�Ƃ��ݒ肪�ł��Ȃ����Ƃł��傤���B ���[�J�[�ɂ���Đݒ���̕\���̎d�����Ⴄ���߁A�����R�́�����I-O�́����ɂȂ�A�ȂǂƐ��肵�Ȃ��Ƃ����܂���B ����ȊO�͉����ɒʐM�ł��Ă��܂��B |

| �v�����g�T�[�o�[ | �h�|�n�f�[�^ �d�s�|�o�r�P�d�A�P�O�a�`�r�d�|�s �܊p���[�^�[�����āA�e�p�\�R�����l�b�g���[�N�����ꂽ�̂ɁA�v�����^�����̓f�X�N�g�b�v�̃p�������ڑ��ł����B�]���ăm�[�g�o�b���������悤�Ƃ���ƁA�f�X�N�g�b�v���N�����Ȃ��ƈ���ł��Ȃ������̂ł��B�ǂ����Ȃ�v�����^���l�b�g���[�N���������Ǝv���A�I�[�N�V���������A���g�p�V�i�̃v�����g�T�[�o�[���f�d�s���܂����B ���[�^�[�̋Ă���|�[�g�ɐڑ����A�Y�t�̂e�c���\�t�g���C���X�g�[�����A���̃\�t�g�ォ��v�����g�T�[�o�[���Ăт����n�j�ł��B���̍ۂm���� �v�������N���C�A���g�Ƃh�o�w�^�r�o�w�݊��v���g�R�������O�ɃC���X�g�[�����Ă����Ȃ��ƁA�v�����g�T�[�o�[�������邱�Ƃ��ł��܂���B����͐������ɋL�ڂ���Ă���̂ŁA���O�Ɉ�ǂ��ꂽ�����ǂ��ł��傤�B �S�Ẵp�\�R���ɓ������A�e�p�\�R�����������ƁA�ȑO�̃f�X�N�g�b�v�o�R�̈�����y���ɑ����ĉ��K�ł��B�����f�X�N�g�b�v�̓T�[�o�[�o�R�ɂȂ������Ƃőo�����ʐM���o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�f�X�N�g�b�v�����͂t�r�a�ڑ��ɂ�����ɂ��Ă��܂��B �ƒ���ɂQ��ȏ�p�\�R��������̂Ȃ�A�v�����g�T�[�o�[�̓����̓����b�g�傾�Ǝv���܂��B |

| �r�b�r�h�|�g�c�c | �h�|�n�f�[�^�@�g�c�u�r�|�t�l�@�P�R�f�a �ȑO�g���Ă����h�b�l�̂P�f�a�|�r�b�r�h�@�g�c�c���X�V���܂����B���m�͂h�|�n�̂t�k�s�q�`�@�r�b�r�h�łP�R�f�a�̂��̂ł��B ���X�t�@�C���̃o�b�N�A�b�v�p�ɂƂr�b�r�h�̂g�c�c���g���Ă���̂ł����A���ɂP�f�a�ł͗e�ʂ����Ȃ����A�X�V�̋@���_���Ă��܂����B�P�R�f�a������Γ����͑��v���Ǝv���܂��B |

| �b�c�|�q�v�h���C�u |

2003�N1��7���@�X�V ���ݏ��L���Ă���b�c�|�q�A�q�v�h���C�u�͈ȉ��̂R��ł��B I-O�@DATA�@CDRW-AB24JL�iNEC�@NR7900A���g�p�j �iCD-ROM40�~�ACD-R24�~�ACD-RW10�~�j�@NEW TEAC�@CD-W512EB�i�b�c-ROM32�~�ACD-R12�~�ACD-RW10�~�j I-O�@DATA CDR-TX412�ASCSI�O�t���iCD-ROM12�~�ACD-R4�~�j�@�^�p��~�� ���݂R��̃h���C�u�����L���Ă��܂����A�g���Ă���͓̂����̂Q��ł��B�O�t���̂P��̓A�_�v�e�b�N��SCSI-PC�J�[�h�Ƃ�SET�ŁA�m�[�gPC�̋N���h���C�u�Ƃ��ĕۊǂ��Ă���܂��B �����Q��̂����ATEAC�͎�ɏ������ݗp�r�ANEC�͎�ɓǂ݂����p�r�Ɏg���Ă��܂��B���R�͊ȒP�ANEC�̃h���C�u��CCCD�i�R�s�[�R���g���[��CD�j��ǂ݂������Ƃ��ł��邩��ł��B NEC�̃h���C�u�͂��̖ړI�ׂ̈����ɍw�������悤�Ȃ��̂ł��B���ɐ������~�A���ʍɌ���̃h���C�u�����R�ɂ��n���ʔ̓X�Ō����A�w�����܂����B ���̂Ƃ���NEC�̃h���C�u��WAV�t�@�C���ɓǂ݂����ł��Ȃ�CCCD�ɂ͑������Ă��܂���B���ɑf���炵���h���C�u�ł��B TEAC�̕��͎�ɏ������ݗp�ł��BNEC�̃h���C�u�őS�Ď������̂ł����A�M�d�ȃh���C�u�����ɗ]��]�v�ȕ��ׂ͂��������Ȃ����ƂƁA�������ݐ��\��TEAC�̕����D�G�ł͂Ȃ����ƍl��������ł��B ���ہANEC�ł̓T�|�[�g���Ă��Ȃ�������Q�{���ł̏����݂��T�|�[�g���Ă��܂��B�������y�b�c���R�s�[����Ƃ��ɂ́A��̂Q�{�����g���Ă���̂�TEAC�����x�ǂ��̂ł��B �`�s�`�o�h�̂b�c�|�q�v�A�ЂƐ̑O�Ȃ�m�C�Y���Ƃ��o�b�t�@�[�A���_�[�������Ƃ�����ꂽ���̂ł����A�����͂a�t�q�m�o�������������ڂ���Ă��܂����A�Ή��\�t�g�̂a�f�����R�|�_�[�f���������w�������̂ŁA�S�����Ȃ��g�p�ł��Ă��܂��B ���N�O�ɍw�������h�|�n�̂b�c�|�q�h���C�u���ŋߗ]�蒲�q���悭�Ȃ������̂ŁA�X�V���Đ����������Ǝv���܂��B ���̏ꍇ�A�b�c�|�q�̎g�p�ړI�͉��y�b�c�̃R�s�[�Ƃ��I���W�i���b�c�̍쐬�Ȃ̂ł����A���y�b�c�̃R�s�[�͌l�Ŋy���ޔ͈͂Ȃ̂ň�@�Ȃ��Ƃ͂��Ă��Ȃ�����ł��B(^^; |

| �y�h�o�h���C�u | �܂��܂��y�����h���C�u���w�����Ă��܂��܂����B�i���j ���̂��ƌ����ƁA���L�̂r�b�r�h�ڑ��̂y�����́A�r�b�r�h�ƕ��p���邱�Ƃ��o���Ȃ���������ł��B���R�͕s���ł����A�y�����Ƃg�c�c���ɋN�����Ă����ƁA�ǂ������g�c�c�ւ̃A�N�Z�X�ɔ��Ɏ��Ԃ��|����A���������g�p�͕s�\�ȏ�Ԃł����B���ꂪ�s�ւ������̂ŁA�`�s�`�o�h�����̂y�����������肳��Ă���̂������A�����Ă��܂��܂����B(^^; ���݂͋Ă����R�D�T�C���`�x�C�ɑ�������Ă��܂��B ���Ȃ݂ɑ������A�h���C�o��g�ݍ���A�ǂ��������L�̂y�����Ńt�H�[�}�b�g�����c�h�r�j���ǂݍ��߂Ȃ��s����������܂������A�h���C�o���ăC���X�g�[�������璼��܂����B �����ʐM�H�Ɛ��A�`�s�`�o�h�d�l�y�����h���C�u �ȉ��̂y�����͌��x�~���ł��B���x�Ȃ̎��Ƃɂ���f�N�N�g�b�v�o�b�ɁA�h�|�n�̂r�b�r�h�{�[�h�Ƃr�d�s�ő������Ă݂悤���Ǝv���Ă��܂��B �x�m�t�B���� �y�h�o�|�P�O�O�A�r�b�r�h�O�t�� ���̃h���C�u�A�ǂ����Ă��~����������ł͂���܂���B��Ђ̐E��ōw�����������̂ŁA�݊����̈Ӗ��Ŕ����܂����B �����������̂͂r�b�r�h���f���ł��B�r�b�r�h���Ƃh�c�ԍ��̐ݒ肪�K�v�ł����A�y�h�o�͂T���U�ɂ����ݒ�ł��܂���B���̋@��ƃo�b�e�B���O����ꍇ�͑��̋@��̂h�c��ς���K�v������܂��B �P�O�O�l�a�Ƃ����e�ʂ͍��ƂȂ��Ă͒��r���[�ł��ˁB�ŋ߂͗]��g���Ă��Ȃ��ł��B |

| 2.5�C���`HDD���� USB1.1�O�t���P�[�X |

�P�[�X�����Ƒ�������HDD  �P�[�X��USB�R�[�h 2002�N9��16���X�V �]���Ă����X�W�m�[�g���������i��1.4GBHDD���ܑ̂Ȃ��Ȃ��Ǝv���A�������p�@�͂Ȃ����ƒT�����Ƃ���AUSB�̊O�t���P�[�X�ɓ���ăo�b�N�A�b�v�p�Ɏg����A�ƍl���܂����B �����ďo���A��ɃA�L�o��USB1.1��p�̃P�[�X��GET���A1.4GBHDD�����܂����B ���݂̓T�[�h�p�[�e�B���玗���悤�ȃ��f������������Ă��܂����A���̓P�[�X��������Ηǂ������̂ł����������̂�T���Ă��܂����B �f�X�N�g�b�v��m�[�g�o�b�Ƃ̃f�[�^�ړ��ȂǂɊ��Ă��܂��B USB�ڑ��͎̂g�����肪�ǂ��̂ŕ֗��ł��ˁB |

| �t�B�����X�L���i�[ | �d�o�r�n�m �e�r�|�P�R�O�O�{�`�o�r�J�[�g���b�W ���͂����P�ނ��Ă��܂����d�o�r�n�m�̃t�B�����X�L���i�[�ł��B�r�b�r�h�Ɛ�p�p�������̂Q���f��������܂������A�r�b�r�h�����\�z���Ă��鎄�͂������r�b�r�h���f���ɂ��܂����B �𑜓x�͂P�Q�O�O�������ƍŋ߂̃t�B�����X�L���i�[�ɔ�ׂ�Ɨ��܂����A�����g�p�����ł̗L�Ӎ��͊����Ă��܂���B ��{�I�ɂ͂R�T�����̃l�K�A�|�W�ł����A�I�v�V�����Őݒ肳��Ă����`�o�r�t�B�����J�[�g���b�W���w�����܂����̂ŁA�ǂ���̃t�B�����ł��X�L�������邱�Ƃ��ł��܂��B �ʐ^�ɂ͗]�苻���̖������͂`�o�r�o�J�`�����J�������w������ʐ^���������ȂȂ���͈��t�������Ă���A�ǂ���̃J�����ŎB�e�����t�B�����ł��ǂݍ��߂�̂Ŕ��ɕ֗��ł��B ������������͂܂��܂��f�W�J���摜�ɂ͌��E������A�掿�����߂�Ƃǂ����Ă��t�B�������X�L�����ł�����̂��~���������̂ŁA�f�W�J����������ɂȂ��čw�����܂����B �ŋ߂̃f�W�J���͍����\�ɂȂ��Ă��܂����A����ł����t�ŎB�e�����t�B�������X�L���������摜�̕�����킾�Ǝv���܂��B ��ɂ͉ߋ��ɎB�e�����ʐ^�l�K�̎�荞�݁A���s���ł̋L�O�ʐ^�̓d�q�A���o�����Ŏg���Ă��܂��B�ŋ߃f�W�J�����w���������ƂŁA�X�i�b�v�ʐ^���B�荞�ދ@��͌������܂������A�v���o�Ɏc��ʐ^�͂�����Ŏ�荞��ł��܂��B �Ƃ���ł��̃X�L���i�[���v�����Q�O�O�O�Ƃw�o�Ŏg����s�v�`�h�m�h���C�o�������A�ʏ�͎g���܂���B�����[�o�u���g�c�c�ɂĂv���� �l���ɂ����Ƃ��̂݁A���퓮�삵�܂��B^^; |

| �t���b�g�x�b�h�X�L���i�[ |  �d�o�r�n�m �f�s�|�V�O�O�O�t�A�t�r�a�ڑ��A�U�O�O�~�U�O�O������ �P�O�O���{���g�x�m�X�ɂčw�� �]��g�p�p�x�̖����t���b�g�x�b�g�X�L���i�[�ł������A��Ђłd�o�r�n�m�̂f�s�|�V�U�O�O�t���g���n�߂��Ƃ���A���̃T�N�T�N��������ɍ���A�����X�V�������Ǝv���Ă��܂����B����Ȏ��A�n���ɏo�X�����Ɠd�ʔ̓X�̊J�X�Z�[���œ����i�ŏo�Ă����f�s�|�V�O�O�O���Փ��������Ă��܂��܂����B^^; ���ς�炸�ő��Ɏg���@��͂���܂��A�f�����v���r���[��{�X�L�����ʼn��K�Ɏg���܂��B |

| �v�����^ | �d�o�r�n�m �o�l�|�W�O�O�b�A�J���[�P�S�S�O�~�V�Q�O������ ���d�o�r�n�m �o�l�W�Q�O�t�f�ɃA�b�v�O���[�h�ς� �Q�O�O�O�N�̓~�A�S�N�U��Ƀv�����^���X�V���܂����B �ȑO�̋@��ł͎ʐ^�掿�̈���ȂǓ���s�\�A��N�i1999�N���U�j�̔N������������ۂɁA����͗��N���������邵���Ȃ��ƐS�Ɍ��߂Ă����̂�Q�����s���܂����B �ʐ^�掿�ƌ����d�o�r�n�m���ŗL�́A����ɂb�`�m�n�m�Ƃg�o��R�n�ɋ����Ĕ�r�������ʁA�b�`�m�n�m�̓{�f�B���傫���A���b�N�Ɏ��[�ł��Ȃ����ƁA�g�o�͂X�V�O�b�w����킪�w���������Ƃ���A�K�R�I�ɂd�o�r�n�m�ɂȂ�܂����B �^�x��ɂȂ��Ĉ����Ȃ����o�l�|�V�V�O���ŐV�@��̂o�l�|�W�O�O���Ŗ����܂������A�ǂ�����������S�N�ȏ�͎g�����Ƃ����A�����͕������Ăo�l�|�W�O�O�ɂ��܂����B���͂���ȊO�ɂ��A�n���p�\�R���r�g�n�o�ło�l�|�W�O�O���|�C���g�{�����R�T�W�O�O�~�ōw���\�Ƃ����_�Ɏ䂩�ꂽ���Ƃ������ł����c�B ���ۂɎg�p�������z�́A�ȑO�̂d�o�r�n�m�v�����^���Â����U�������Ȃ��A�v�������C���N���������i�����j���O�R�X�g�������j�A�C���N�c�ʃ��j�^�[�͕֗��A������ʂɂ͕���Ȃ��ǂ��A�N��������鎞�ɁA����s�\�̈悪�����R���������Ȃ��t����L���ɗ��p�ł��邱�ƁA�ȂǑ喞���ł��B ������������x���ȑO�g���Ă����a�i�b�|�S�O�O�Ƃ͉_�D�̍��ł��B ��̂g�o�X�V�O�b�w���Ɠ����摜�ʎ��A���Ɉ�����Ĕ�r�����܂������A���ɂ����钆�ԕ��̕\���ɂ����Ăo�l�|�W�O�O�͗D��Ă��܂����B�X�V�O���^�����ɂȂ��Ă��܂��悤�ȁA�Ԃ̉A�ɓ������G���Ȃǂ��o�l�|�W�O�O�ł̓L�`���ƕ\������Ă��܂��B�����A���ɕ��ʎ��ɂȂ�ƂX�V�O�̕�����킾�Ǝv���܂����B ��肠�������i�K�ł͌��_����������Ȃ����炢�ǂ��ł��B���͂d�o�r�n�m�v�����^�P��̃C���N�w�b�h�̋l�܂肾���ɒ��ӂ���Ηǂ��ł��傤�B �@�d�o�r�n�m�̂t�o�f�q�`�c�d�T�[�r�X�𗘗p���āi2001�N10�����܂ł̊��Ԍ���j�A�S�Ӄt�`�Ȃ�����A���[�����Ή��ɉ������Ă��炢�܂����B�d�o�r�n�m�̂g�o����_�E�����[�h��������̗p����������A����ɕK�v�������L����A�߂��̉Ɠd�ʔ̓X�ɍ�Ɨ\������܂����B�Q���قǂ��ăv�����^�̎����݈˗�������A��������T���Ԃقǂłt�o�f�q�`�c�d�������A�߂��Ă��܂����B�\���݂��琳���P�T�Ԃł̍�Ɗ����͎��̌l�I���f�ł͑����Ή����Ǝv���܂��B �v�����^�{�̂̌^�Ԃ��o�l�W�O�O�b����o�l�W�Q�O�t�f�ւƕύX����܂����B��Ɨ����P�T�O�O�O�~�{����ł̂Ƃ���A�ʔ̓X�������������Ă���A�P�S�V�O�O�~�i�ō��݁j�ōς݂܂����B�܂������J���[�C���N���V�i�Ɍ�������Ă������Ƃ���������Z�ł����B����Ȃ��ƈ˗����ɑ������Ă����C���N�A�O���Ă����Ηǂ������ł��B�i�˗����ɑ������Ă������C���N�͕ԋp���ꂸ�j �@�g���Ă݂����z�ł����A�S�Ӄt�`�Ȃ����d�o�r�n�m�N�I���e�B�̉掿�A�X�ɐ�p���ň������ƁA�����T�[�r�X�ł̎ʐ^�ƕς��Ȃ�������������܂��B �@���[�����͖����g���Ă��܂��A�q���̉摜�Ȃǂ�������Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B �@�B��c�O�Ȃ̂͂b�c�|�q����ɑΉ����Ă��Ȃ����Ƃł����A�W�O�O�ԑ�̃V���[�Y�͂ǂ̋@����Ή����Ă��Ȃ��̂ŁA�~�ނȂ��̂�������܂���ˁB |

| �f�W�J�� | 2003�N11��4���X�V �摜������ �@�r�`�m�x�n�@�c�r�b�|�l�y�R�A�Q�O�O����f�i�R�O�O����f�o�́j�A�Q�D�W�{�Y�[�� ���̂��A�l�y�|�P�̌�p�@��A�l�y�|�R���w�����Ă��܂��܂����B�i���j �ő�̗��R�͂l�y�|�P�̌��_�̂Ƃ���ŏq�ׂ��u�d�r�̏��Ղ��������v�Ƃ����_�ł��B1800mAh�̃j�b�X�C�d�r��p���Ă��A�X�L�[��ł͂P�������ۂ��A�펞�\���d�r�Ə[�d�������������ԁB �l�y�|�R�̓��`�E���C�I���o�b�e���[�ƂȂ�A���̂悤�ȓd�r�ŋ�J���邱�Ƃ͖����Ƃ����_�A�����ĉ����SANYO����͂l�y�|�R�̌�p�@���o�Ȃ��ƕ����A�����Ȃ獡�����Ȃ��Ɣ��f���܂����B �l�y�|�P���g���Ă��āu�����͉��Ƃ����ė~�����Ȃ��v�Ǝv��ꂽ�_���w�lj��P����Ă���A�ƂĂ��g���₷������f�W�J���Ɏd�オ���Ă���Ǝv���܂��B �B���ނ����̂́A����B�e���Ɍ��w�Y�[�����g�p�ł��Ȃ��Ȃ������ƁA���R�̓Y�|�~���O�̃��[�^�[�����^������Ă��܂�����A�������ł��B�i�A���f�W�^���Y�[���͎g����j ����ɂ��Ă��A�����������ЂɂȂ��ʔ����R���Z�v�g�̃f�W�J�����~�߂Ă��܂��Ȃ�āA�l�I�ɐɂ����Ǝv���܂��B �摜������ �@�r�`�m�x�n�@�c�r�b�|�`�y�R�A�S�O�O����f�i�W�O�O����f�o�́j�A�Q�D�W�{�Y�[�� �Ăщ��̂��A�`�y�|�R�܂łf�d�s���Ă��܂��܂����B������͍w���\��ȂǑS�����������̂ł����A�i�����o�i���������̂ŁA����Ɉӎ��������Ă��܂��܂����B^^; �l�y�|�R�͓���ƐÎ~��𗼗��������R���Z�v�g�ł����A�Î~�悾���Ō���ƂQ�O�O����f�͂��Ǝア�B �`�y�|�R�͊O�ς��������Ȃ�ǁA�Î~�惁�C���łS�O�O����f����܂��B�i���̑��蓮��@�\�̓I�}�P���x�j ����̂��o�|�����L��g�o�X�V�A���邢�͎q���̉摜�B�e�ɂ͂`�y�|�R�̕����������Ǝv���A�l�y�|�R�Ǝg���������邱�Ƃɂ��܂����B ���Ȃ݂ɁA�l�y�|�R�Ƃ`�y�|�R�͊�{�v�������̂��߁A�o�b�e���[��[�d��A�R�[�h�ނȂǂ͂ǂ���̂��̂ł��g���܂��B ����炪���ʉ��ł���̂������Ȃ��Ǝv�����̂��A�`�y�|�R���`���C�X�������R�̂P�ł�����܂��B ���āA�����Ȃ�Ɖ��ɂ���l�y�|�P�͂ǂ�����́H�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����͗\���@�Ƃ��ĕۊǂ��Ă������A���i�ȂȂ���Ɏg���Ă��炨�����Ǝv���Ă��܂��B ������SANYO�̃f�W�J������R����āA�������ȃ}�j�A����Ȃ��B^^;   �@�r�`�m�x�n�@�c�r�b�|�l�y�P�A�Q�O�O����f�i�R�O�O����f�o�́j�A�Q�D�W�{�Y�[�� �b�X�O�O�y��F�l�ɔ��p���A���t�I�N�ɂĐV�i�̂c�r�b�|�l�y�P���w�����܂����B����ɍ��킹�ă��f�B�A�������������݉\�ȃn�M�����̂y�V���[�Y�A�P�Q�W�l�a���Q���Ƃm���|�l�g�d�r���S�{�w�����܂����B �b�X�O�O�y�͂P�R�O����f�������̂łk�T�C�Y���x�Ɉ�����镪�ɂ͑S�����Ȃ������̂ł����A���̉摜���������@�������Ƃk�ł����ł͂��̑���Ȃ��Ȃ�A�Q�O�O����f�I�[�o�[�̃f�W�J�����~�����Ȃ�܂����B�A���X�L�[��ł̎B�e���l������Ƃ��܂�➑̂̑傫�Ȃ��̂̓_���ł��B���ǎ��̍w�ǂ��Ă���o�b�G���ł̕]�����������ƁA����B�e���\�A�X�ɂ̓R���p�N�g��➑̂Ƃ����_�Ɏ䂩��A�l�y�|�P���w�����܂����B�b�X�O�O�y�Ɣ�r����ƁA�A�A ���_�F �P�D�N�����Ԃ����� �Q�B�o�b�t�@�����邽�ߘA���B�e���\ �R�D�掿���ǂ� �S�D�f�t�H���g�̐ݒ�łقږ����ł���摜��������B �iC900�̓f�t�H���g���ƈÂ��j �T�D�t�r�a�}�X�X�g���[�W�N���X�Ή��ŁA�f�W�J�����璼�ڂo�b�ɉ摜�]���ł��� ���_�F �P�D�d�r�̏��Ղ��������i��ɗ\���d�r���g�т���K�v����j �Q�D�b�e���f�B�A��I�ԁi�n�M�����̍����������݃^�C�v�ȊO�͒x���j �R�D�{�̂̃\�t�g�P�[�X�������i���[�U�[�o�^������A���[�J�[����v���[���g����܂����B�܂��c�b�Q�P�T���l100�~SHOP�ɂă|�[�`���w�����Ă��܂����j �܂�������Ⴄ�@�퓯�m���r���邱�Ƃ̈Ӗ��́A���܂薳����������܂��A�ƂĂ��ǂ����������ł����Ǝv���Ă��܂��B �ȑO���L���Ă����f�W�J���F �R�_�b�N �c�b�|�Q�P�T�y�n�n�l�A�P�X�Q����f�A���w�Q�{�Y�[�� �I�����p�X �b�|�X�O�O�y�n�n�l�A�P�R�P����f�A���w�R�{�Y�[�� |

| �m�[�g�p�\�R���Љ� | |

| �m�[�g�p�\�R���|�P �i�ȂȂ���̃��C���}�V���j |

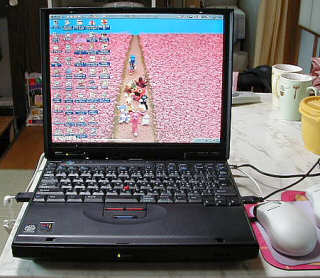

2003�N11��4�� �lj� �摜������ �x�m�� FMV LOOX T9-80M�i�~�j�m�[�g�H�j �N���[�\�[�W�O�O�l�g���A�g�c�c�R�O�f�a�A�������Q�T�U�l�a �b�c�|�q�n�l�A�b�c�|�q�v�A�c�u�c�|�q�n�l�R���{�h���C�u���ځA�P�O�D�U�C���`���C�h�s�e�s�t���A�T�U�����f���A�L��LAN�A����LAN�����A �n�r�F�v������������ �w�o �g�n�l�d ���ɂP�N�ȏ�O�ɍw�����Ă����̂ł����A��������X�V��Y��Ă��܂����B^^; �ȂȂ��o�Y���Ă���玙�ɏI���A�l�b�g�ǂ��납���[�����疞���Ɍ���Ȃ������A���L��570�ł͐}�̂��傫�����ċN�����ɗ��A�Ƃ����킯�łȂȂ��鑠�́H�w�\�N�����o���čw�����܂����B �N�������Ƃ������Ƃ�1kg�O��̏d�ʁA����LAN���L��LAN�����A�t����XGA�ȏ�Ńo�b�e���[���C�t�̒����@��A�ŒT�������ʁA���̃��f�����`���C�X����܂����B �����A�w�����ɂ͖��_�������A����͓X���ɖ����I�Ƃ������Ƃł����B�n���̃p�\�R���r�g�n�o���ƒ������Ă����ׂ��邩����Ȃ��Ƃ̉őS�����b�ɂȂ�܂���B�����Ń��t�I�N�Ō����̂���Ƃ��납��w�����܂����B ����������ƐG���������ł́A���Ɏ����g���Ă���T�u�m�[�g�Ai1124�Ɣ�r���āA �y���_�z �P�D���ƌ����Ă��Â��i�q�����Q�Â܂������ƂɋN�����Ă��A�����w�ǂ��Ȃ��j �Q�D���M�����Ȃ� �R�D�����^�тɕ֗� �S�D����ς蒅�E���ŕ��i�͎g��Ȃ��Ă��ACD-ROM�h���C�u�����͕֗� �T�D�������L��LAN�������X�}�[�g �y������Ƃǂ����Ǝv���_�z �P�D�L�[�^�b�`���y���y�� �Q�D�N���[�\�[�̏h���ŁA���삪�ɖ� �����͂����܂ł����̏��L���Ă���IBM�Ƃ̔�r�Ȃ�ŁA�����͎v��Ȃ��l������Ǝv���܂����A���̓L�[�^�b�`�ȊO�͑����Ė����ł���d�オ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B �ȂȂ�������̃p�\�R�����q���B���Q�Â܂������ƁA�Q���ŊJ���ăl�b�g�T�[�t�B����[���`�F�b�N���Ă��܂��B ���ʓI�ɂT�V�O�͖w�ǗV��ԂŖܑ̂Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂����A�ȂȂ���̌��ݒu���ꂽ�ł́A���̃p�\�R���͂قڗ��z�I�ȃ`���C�X���Ǝv���܂��B |

| �m�[�g�p�\�R���|�Q �i�ȂȂ���̃T�u�}�V���j |

�h�a�l �s���������o�����T�V�O�i�`�S�X�����m�[�g�j �y���e�B�A���U�R�R�R�l�g���A�g�c�c�S�D�O�f�a���P�O�f�a�ɍX�V�A�������U�S�l�a�{���݂P�Q�W�l�a���P�X�Q�l�a�A �Q�S�~�b�c�|�q�n�l�A �P�R�D�R�C���`�s�e�s�t���i�w�f�`�j�A�T�U�����f�������A �E���g���x�[�X�t���A �n�r�F�v�������������X�W�r�d���v�������������Q�O�O�O�ɍX�V �lj����ݕi�F�d�k�d�b�n�l�@�P�O�O�a�`�r�d�|�s�w�@�k�`�m�J�[�h�A �C���e���}�E�X�t�r�a�o���N�i�A�Ȃ� �R�����g�F ���ł�TECRA730X��F�l�ɔ��p�������Ƃ���w�����܂����B���i�͂ȂȂ���̃��C���}�V���Ƃ��āA�o�����ɂ͎������Q�ł���悤�ɁA�h�b�L���O�X�e�[�V�����t���̂`�S�X�����m�[�g�ɂ��܂����B���A���ǂ`�S�T�C�Y�ł͎����^�тɕs�ւȂ��ƁA���������o������ۂɂ́A�ȂȂ�������ƂɋA���Ă��܂��A���ƂŃl�b�g�ɃA�N�Z�X�ł���p�\�R���������ƕs�ցA�Ƃ������R����A���̏o���p�ɂa�T�T�u�m�[�g���w�������̂ŁA���ł͊��S�ɂȂȂ����l�̃��m�ƂȂ��Ă��܂��B �X�y�b�N�I�ɂ̓T�u�m�[�g�ɗ��̂ł����A➑̂̐v�ɗ]�T�����邽�߂��̊����x�̓T�u�m�[�g��葬���Ǝv���܂��B |

| �m�[�g�p�\�R���|�R �i�ق��ۂ���̏o���p�}�V���j |

�s���������o�������P�P�Q�S�@�Q�U�O�X�|�X�R�i�i�a�T�T�u�m�[�g�j ����d���Ń��o�C���y���e�B�A���V�T�O�O�l�g���A�g�c�c�Q�O�f�a�A�������U�S�l�a�{���݂P�Q�W�l�a���P�X�Q�l�a�A �P�O�D�S�C���`�s�e�s�t���i�w�f�`�j�A�T�U�����f�������A �lj����ݕi�F��e��Li-Ion�o�b�e���[�A�h�|�n�f�[�^�@�b�`�q�c�a�t�r�@�P�O�O�a�`�r�d�|�s�w�@�k�`�m�J�[�h�A�C���e���}�E�X�A�o�r�Q���t�r�a�ڑ����w�}�E�X�A�����ʂt�r�a�ڑ��|�[�^�u���b�c�|�q�n�l�h���C�u�A�A�_�v�e�b�N�r�b�r�h�J�[�h�i�P�S�U�O�j�A�Ȃ� �@2000�N���A���N�͒����ł̒����o��������ƕ�������A�����ł͌g�у��[�����g���Ȃ����A�g�ѓd�b���g���Ȃ��A�ƂȂ�Ɗi���łȂȂ���ƘA�������ɂ̓C���^�[�l�b�g���[�������Ȃ��A�������m�[�g�p�\�R���͂P�䂵���Ȃ��B�B�B �Ƃ�����ŕv�w�Řb�����������ʁA�i���̂a�T�m�[�g��T�����ƂɂȂ�܂����B ���[�J�[�͊C�O�ł��g���邱�Ƃ������Ă���̂��A�h�a�l�Ɠ��ł����Ȃ��A���R���̂Q���[�J�[�ɍi���ĒT���܂����B �@�������������i�̂Q�S�O�w���w�������̂ł����A�r�u�f�`�t���ɂǂ����Ă��s�����c��A���ljẴ{�[�i�X�Z�[���œ����̔�����Ă������P�P�Q�S�ɍX�V���Ă��܂��܂����B���Ȃ݂ɂȂȂ���̋��āA���z�͎��̂����������P�o���܂����B �@���Ɏg�����ꂽ�@��ł����̂ŁA�S����a���Ȃ��g���Ă��܂��B�w�f�`�t���͕\���ʐς��L�����K�ł��B�܂�����d���ł̂o�V�|�T�O�O�̓o�b�e���[�쓮���ɂ͂R�O�O�l�g���ƂȂ�A�o�b�e���[���C�t�̉����ɍv�����Ă���A��e�ʃo�b�e���[��W���Y�t�i�ƍ����Q���L���Ă�����ł́A�قڃt���c�������o�b�e���[�쓮�ʼn߂������Ƃ��\�ł��B����͓���➑̂ł̃O���[�h�A�b�v�������̂ŁA���̂悤�ɈȑO�w�������p�[�c���S�ėL�����p�ł��A�{�̍X�V�ɔ����o��͍ŏ����ōς݂܂����B���ۃ��t�I�N�ŏ��������Q�S�O�w�Ƃ���悤�ɍw�����������R�̂b�c�q�|�n�l���������������z�͂R���~�قǂŁA�b�o�t�Ƃg�c�c�A�t�����O���[�h�A�b�v�������Ƃ��l������ƁA�A�ނ�����������̂ł́H�Ǝv���܂��B���݂͗\�肳��Ă������������o�����L�����Z���ƂȂ������߁A�{���̖ړI�ɂ͎g���Ă��܂��A�v�w�Ńe�[�u���Ɍ��������킹�Ńl�b�g�ڑ��ł��A�v�w�Ԃ̉�b�ƃl�b�g�̗������ł���_�ŏd�Ă��܂��B�f�X�N�g�b�v�ł͂ǂ����Ă������ɂ����肪���ɂȂ邾���ɁA���݂̃��C���}�V���ƂȂ����܂��B �@�C�O�o���Ƀf�r���[������A�C�O�ł̎g������Ȃǂ����|�[�g���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B |

| �ȂȂ���̎��ƃp�\�R���Љ� | �����ł͍ŋ߂ȂȂ���̎��ƂŎg�����߂Ɏ��삵���p�\�R���̃X�y�b�N���L�ڂ��Ă����܂��B �@���̂o�b�̓����́A�ŋ߂ł͒������f�X�N�g�b�v�^�i���j�^�[���ɔz�u���鉡�^�j���̗p���Ă��邱�ƁA���̒��Ƀt���`�s�w�̂l�^�a���C���X�g�[������Ă��邱�Ƃł��B�`�s�w�K�i�̔ėp�i���g���邱�Ƃɂ��A����ŃA�b�v�O���[�h�����ۂɕs�v�ƂȂ����l�^�a�ACPU�A�r�f�I�J�[�h�A����������������ɈڐA���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A����p���[�A�b�v����Ǝ��Ƃ��p���[�A�b�v����Ƃ����A������Γ̃A�b�v�O���[�h���\�ƂȂ邱�Ƃł��B 2002�N9��22���@�X�V �@����A�A�L�o�o�����@�ɁA�b�o�t�ƃr�f�I�J�[�h���A�b�v�O���[�h���܂����B�r�f�I��AGP�ڑ��̂��̂Ŋi���i��T���ACPU�̓l�b�g����KT7�ɃT�|�[�g�O�Ȃ��瓮��\�Ɗm�F����DURON1300�ł��B�����R�A��ATHLON�ł��ǂ������̂ł����A������͔��M���������ƁA���N���b�N�ł�FSB133�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ���AFSB100�Ŕ��M�����Ȃ��A���������e�[���i���̔�����Ă���DURON�ɂ����̂ł��B�����R�A��ATHLON��Morgan�R�A��DURON�ł́AL2�e�ʂ�ATHLON���L���ł����A�v�v���Z�X�̐V�����ł�DURON�A�X��INTEL�nCPU�ɍ̗p����Ă���SSE���T�|�[�g���Ă���_�ł�DURON���L�����Ǝv���܂��BDURON���̂�1300�őł��~�߁AFSB100�T�|�[�g�ASocketA��CPU�ł͍ō��N���b�N��1300��GET�ł����̂ŁA�l�^�a�������Ȃ�����́A����CPU���g�����ƂɂȂ�ł��傤�B �@���AHDBENCH�̌��ʂ�������̃y�[�W�Ɍf�ڂ��܂����B �P�[�X�@�@�FA-OPEN�@LX95�@250W�@ATX2.03�@�f�X�N�g�b�v�^ �l�^�a�@�@�FABIT�@KT7-RAID CPU�@�@�@�FAMD�@DURON850MHz��DURON1300MHz�iMorgan�R�A�j�ɕύX �������@�@ �FPC133-SDRAM�@512MB�~1�APC-100-SDRAM 128MB�~1�@���v768MB �r�f�I�@�@�FInno3D S3 Savage2000 AGP 32MB �@�@�@�@�@�����l�u�� G-FORCE2MX�@AGP�@32MB�ɕύX HDD�@�@�@�FSeagate�@20GB�@UltraATA100 �Z�J���_��HDD�FSeagate�@6.4GB�@UltraATA33�@���v26.4GB SCSI�@�@�@�F�A�_�v�e�b�N�@AHA-2910 �T�E���h�@�F�T�E���h�u���X�^�[AWE64�@ISA LAN�@�@ �@�FCorega�@PCI-T�@10M �}�E�X�@ �@�FMS�C���e���}�E�XOptical���ǂ�^^; �L�[�{�[�h�FPanasonic�@WOODY�����@PS/2�L�[�{�[�h ���j�^�[�@ �F�юR�d�C�@MT-8517E �v�����^�@�@�FNEC PICTY80L��EPSON PM750C OS�@�@�@�@ �FWindows98SE��Windows XP HOME |

| ����̗\�� | �c�u�c�t�����f�B�A�Ή��̃h���C�u���w���������Ǝv���Ă��܂��B |