| お遊び新聞 第 42 号 |

THE OASOBI SINBUN |

Home News |

| 満10年! 2010. 12. 12 |

13年前、家の増築も終わり一段落。PCの更新ドライバ入手などにパソコン通信も必要と思っていた時、インターネットが負担にならない料金で利用可能と知り接続開始した。

ネットを使っているうちに自分のHPも作ってみたいと思うようになり、HTMLタグの参考書を見るなどボチボチと勉強や準備を開始した。

「お遊び新聞」として公開することを決めたことからメールアドレスを取得しておいたがデザインやコンテンツなど迷っているときが長かった。

アドレス取得してから約2年。サーバーのレンタルエリアを確保し「お遊び新聞」の第1号を発行したのが10年前(平成12年12月12日)であった。

紙面で作っていた家庭内新聞の延長としてスタートさせたが、今では夫婦二人暮らし。家庭内の話題も激減している。

年4回の更新を目標にしてきたから10年で42号は一応、目標達成と思っているが・・・何時まで更新できるか?話題と気力が問題となっている。

|

生椎茸の冷凍保存 2010. 9. 13 |

8月末、同行した三女の買物で大盛りの1パックが98円と安く売られている生椎茸を買ってきた。

これだけの量となると使い切るまでに傷んで黒くなると心配していると、三女はサッサと冷凍庫に放り込んだ!

以前、女房殿の友人宅では生姜を冷凍し、切る時に包丁の刃を曲げている。

冷凍では・・・と三女に聞くと大丈夫とのこと。

冷凍保存された生椎茸を実際に使ってみると・・・なるほど傷まないし使用に不自由は無い!

小分けにしなくとも簡単に使用分だけ取り出せる。

水の中に入れれば直ぐに軟らかくなるし、冷凍のままで包丁を入れても楽に切れる。

ネットで確認すると生椎茸の冷凍保存は悪くないようだ。

買物に行くと、値引き品の生椎茸があった。

通常は1パックの購入であるが、2パック購入し1パックは最初から冷凍庫に入れて保存した。

食品保存を大学生になるまで滅多に台所に立たなかった三女に教えられるとは・・・。

その後、1パックの枚数が多い油揚げも冷凍保存を試みた。

こちらも具合が良い!

冷凍庫から出した状態でもサクサク切れるし、短時間で軟らかくなる。

同居家族が減ると、消費量も減ることから冷蔵から冷凍保存に移る食品も増えていきそうだ。

| 貸出PC故障! 2010. 9. 14〜 9. 15 |  |

帰宅した女房殿から、我が家から職場に貸し出したPCが起動できなくなったと報告があった。

感心にも表示されたエラーメッセージを控えた紙を持ってきている。

メッセージの内容を見ると重症のようで、PCを持ち帰らせることにした。

PC到着まで1日の時間があることから、エラー内容をネットで検索してみるとメッセージ内容とは異なる原因で発生するトラブルのようであった。

簡単なら、取り付けられているメモリを脱着するだけで修復出来ることが分かったが、この作業を女房殿が行うのは無理。

結局、持ち帰ったPCを私が点検。メモリを脱着という最も簡単な方法で済んだことから翌朝、車のトランクに積んでやった。

このような簡単な修理でもスキルがなければ修理できない!

メーカー・業者に依頼すれば送料や出張費で5,000円。それに技術料などが加わるから古いPCだと買い換えた方が安くなる。

なおせない家ではどうしているのだろう?と食卓での話題にもなった。

ネットの検索では、実際にエラーメッセージを真に受けて修復を試みたがギブアップし、新たなPCを購入したという書き込みもあった。

エラー内容や修理の詳細についてはPCネタとなってしまうので、同タイトルで後の「パソコン道楽の記録」に記しておく。

その後、10月末にはモニターの表示色が奇怪しくなる不具合も発生した。

このような不具合はケーブルの接触不良や断線での原因が多いが、持ち帰ってきたモニターを調べると本体の不具合だったので別モニターと交換となった。

不具合の発生したモニターはモードやRGBの調整で、言われなければ分からない程度に調整できたのでもう少し我が家で使うようになった。

|

無線LAN整備とACアダプタの配置 2010. 9. 11〜 9. 24 / 2010. 11. 9 |

|

我が家のLANは基本的には有線で構築している。

その理由はセキュリティや安定性もあるが、LAN導入時には無線が一般化していなかったこと。使用PCがデスクトップであることなどであった。

HUBのある場所からケーブルを長く這わせるつもりなら一応、家全体をカバーしている。

LANケーブルの引込みが難しい2Fの2室を無線LANとしたことから無線も便利と感じた。

特に持ち運んで使うnotePCでは楽である。

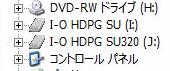

今はジャンク購入再生品と貰い物の2台のnotePCが自由に使える。溜まったポイント消化もあり、速度の早い11n規格のルーターを購入・設置。有線・無線併用のLAN環境とした。

安いルーターだから使用可能な電波の届く範囲は壁2枚を越えた所が限界のようで、棟続きの旧住居の居間には届かない。壁の枚数が減るからとDKへ設置してテストしたが結果は似たようなもの。こちらへはゴミから拾得した古いルーターを設置した。

その結果、我が家の全ての場所でLAN使用が可能となった。

気になる速度は、11n親機の置いてあるPC室と隣室のDKでは270〜300Mbps。(corega製子機では両室とも150Mbps)

ついでに車庫と玄関・洗面所も調べてみたが、40〜210Mbpsと使用可能な数値が得られた。11g規格の親機を使用している2Fと旧住居では全室で54Mbpsであった。

notePCにはバッテリーの劣化がある。

LAN環境は整備されてもバッテリー劣化でACアダプタ付きで持ち運ぶのは不便である。

我が家使用のnotePCで共用出来るACアダプタは、拾得物の正常動作品やコード断線修理品などの余りもある。これらを遊ばせておくこともないと11月初旬には各部屋机上にACアダプタも配置した。

アダプタ配置作業中に以前から使用している1台のアダプタが故障した。

DCプラグの電圧を測っても電気がきていない。そのうちバン!といった音がした。

コードの被覆内でのショートかと調べるとアダプタ本体内部からバリバリといった音がしている。どうやらアダプタ内部で不具合が発生したようだ。

アダプタから火を噴いても怖いと、DC側コードを切断し本体は廃棄処分とした。

切り落としたDC側コードは両端にプラグを取付けて延長コードに仕上げた。

アダプタのDC側コードは概ね1.5M〜2.0Mで、アダプタ本体を机上のPC近くに置けば長いし、足元の邪魔にならないところへ置くには短く、使うには中途半端な長さだ。

制作した延長コードは、DKのテーブル上でのnotePC使用を想定して配置したアダプタで使用することにした。

DKテーブルだから普段はアダプタを置いておけない。

アダプタ本体はコンセント付近に置き、PC使用時のみDC側コードだけをテーブル上に這わせる方が邪魔にならず便利と思われる。

予定外のアダプタ故障で計画していた全室配置は出来なかったが、一応「何処でもnotePC」の環境は整備された。

|

山歩 2010. 9. 19 / 2010. 11. 3 / 2010. 11. 20 |

[9月19日]

三連休でもあり月1を目標の山歩に行くことにした。

前回の山歩では登りの最後でストックを使用し、足への負担軽減となることが分かったので今回は最初から使用した。

しかし、ストックを使っての歩きには慣れていないのでリズムが取り難い。今までのようなペースが掴めず、どうしても早くなってしまう。

ペースが早いと山頂間近の急登でのバテが心配であったが、先月も歩いているせいか?歩行リズムを気にしながらも意外と順調に登ることが出来た。

登り後半のバテが少ないせいであろう。登りの所要時間が前回より30分短縮出来たのだが・・・帰省していた三女に付き合って水泳など運動していた女房殿には余裕のペースであったと思われた。

[11月3日]

10月は用事と悪天候で行けず、11月に入ってからの歩きとなった。

前回より、登山時間は短縮。再々復帰後では初の4時間を切るタイムでの山頂到着となった。

晴れの特異日というだけあって、好天に恵まれた良い山歩となった。

山頂の看板に付けられている温度計では5℃を示していたが、好天に恵まれ寒さは感じなかった。

しかし、帰宅すると山より気温は高いはずなのに、やけに寒い!(エアコン・リモコンの温度表示は18℃)

私だけでなく女房殿も同じで「山より寒い!」と言っていた。

[11月20日]

天気と道路工事で国道バイパスの通行止めが気になったが、行ける機会は少ないと山歩を決めた。

幸い、天気予報からの雨マークは消え、夜間通行止めの道路も工事が予定時間より早く終了したのか?通行止めの時間帯であったが利用でき予定通りの時間で登山口に到着できた。

登山口までの道中ではパラパラと雨もあったが、到着しての天気は晴れて風もなく穏やかな天候の中の山歩となった。

ストックを持っての歩きにも慣れたのか?体力が回復してきているのか?今回は歩行のリズムを意識せず歩くことが出来た。

中間地点の峠で休憩していると、以前から良く顔を合わせていたこの山の常連さんK氏や昨秋にも会っているH氏ご夫妻も登ってきた。(H氏ご夫妻は山頂での昼食時まで昨年も会っているとは分からなかったのだが・・・)

話が弾み休憩時間が何時もより長くなったが、前回と同じくらいのコースタイムで山頂に到着した。

山頂気温は前回の時より高い9℃。3日よりも富士山の冠雪量は増えていたが南アルプスの山々は逆に白さが薄れていた。

先に到着していたK氏は日当たりの良い木道の上で休憩している。私たちより少し早く到着し写真撮影中のH氏ご夫妻にも声をかけ、K氏のところで休憩することにした。

昼食は5人で。食べながらの話も弾んだ。この時にH氏ご夫妻とは昨年も会っていることが分かった。

下りは先頭を行くK氏のペースで何時もより速い!

3/4ほど下ったところで脚の疲労感も増したことからついていくのを諦めた。

山歩も行くごとにペースも良くなり、筋肉痛も軽く済むようになってきている。

この調子なら今シーズンは積雪期の山歩も出来そうに感じた。

積雪期の山歩となると6年振り?山歩中断中に膨らんだお腹で、冬山用登山ズボンのウエストサイズが心配になってきた。

H氏ご夫妻

昨秋、この山で会い麓の温泉で談笑した。メアドを聞きメールを送ったが返事が無かった。

メール・デーモンも無いことから受信されているはず。縁が無かったこととして気にもせず一年が過ぎた。

中間地点の峠で顔を合わせた時、ご主人の顔は何処かで見たような・・・と感じただけで思い出せなかった。

山頂でこの山の常連さんK氏と5人で談笑しながらの昼食時、奥さんから「昨年も会っていませんでした?」と言われハッと思い出した。

「メールを送ったが返信が無かったので・・・」と伝えると、ISPの具合が悪く変更したとのこと。こちらのメアドを伝えてなかったことから、今度は私のメアドを渡しておくと、その夜にはH氏からのメールが入った。

下の右端の写真はメールに添付されていたものを使わせてもらった。

|

|

|

| 11.3 冠雪した富士山 | 11.3 南アルプスの山々も真っ白 | 11.20 昨年も出会っていたH氏ご夫妻 |

|

紅葉 今夏の猛暑の影響か?紅葉のピークが遅れていた様子。 写真は登山口より少し下った所にある紅葉並木。日が当たっていると紅が輝いていると思うのだが・・・。(帰路、車を止め車中より撮影。11.20) |

|

アウトレットの価格 2010. 9. 22 |  |

I社アウトレットで無線LANルーターを購入した。折よくキャンペーン中で送料は無料。貯まっていたポイントを使用したことからかなり安く購入できた。

購入時に販売のサイトを覗くと、ルーター本体単体商品・カード単体商品・ルーターと子機のカードセット商品の価格がほぼ同じという不思議な値段が付けられていた。

本体単体が一番安く、カード単体が一番高い。しかし、その差は90円。

定価を調べると二つは同じ値段で、セット物は3,000円高い。

セット品付属カードとカード単体売りとで物が異なるかと調べると、同じ物のようだ。

定価からの割引率では、本体・カード単体商品が3割引に対しセット物は半額以下。

何故、このような価格設定がなされたかは不明だが当然セット品を購入した。

|

浴室換気乾燥暖房機の修理 2010. 9. 28 |

数日前から浴室換気扇の音が気になりだした。

稼働音は大きくなり、回転音以外の音も混じっている。

運転を「弱」にすると音も小さくなることから、2〜3日前から「弱」で稼働させていたのだが、昨日は「弱」でも異音が気になるようになった。

これでは・・・と重い腰を上げ点検してみることにした。

腰が重かったのは、我が家の浴室換気扇は電気式浴室換気乾燥暖房機であること。

音が大きくなる原因のほとんどがファンへの埃付着だろうが、これは1年ほど前に簡単ではあるが清掃してある。

それ以外の音の発生源となると、かなり重症と予想されたからであった。

換気扇を取り外して点検できれば良いのだが、電気配線も有り重量もあることから一人では無理である。

点検範囲は限られているがダメ元で調べてみることにした。

前回のファン清掃では踏台だけで行ったが、今回は踏台と浴槽に足場板を渡して作業した。

まずはグリルを外して目視で点検、異常はない。念のため換気扇のS/Wを入れてみると異音はしない!

グリルは左右のバネだけで本体に取り付けられている。

ファンの振動でビビリ音が加わっていたのか?意外と簡単に原因が掴めたのだが、何故ビビリ音が出るようになったのか?ファンへの埃付着が原因で共振するようになったことも考えられる。

足場板まで用意して始めた作業でもあり、以前の清掃時には外さなかったオリフィス(ファンのカバー板)を外してファンの状態を詳しく点検しておくことにした。

オリフィスは10本ほどのネジで付けられているのだが、その内の2本は頭が錆びている。

カムアウトで頭の溝を潰さないよう慎重に力を加えると無事回ってくれた。

ファンの状態を見ると、悪くはないが埃の取り残しがある。使い古しの歯ブラシを使って埃を掻き落とし、エアブロー。後は元通りに組み付けるだけである。

頭の錆びていたネジは交換品の在庫が無いため、ドライバの入る溝を掃除して外し易い場所へ使用。数年に1度の作業であろうが念のための防錆処理としてネジの頭にグリスを塗っておいた。

作業を終了し、換気扇から落ちた埃で汚れた浴槽を清掃し換気扇のS/Wを入れ確認すると正常な稼働音で運転された。

足場の悪いところでの上向きでの作業。五十肩や2日前の突然のこむら返りの後遺症を抱えた足で行うのは楽ではなかったが無事修理できてホッとした。入浴時には換気扇の稼働音が異音発生前より静かになったと感じた。

このようなことも業者に依頼すれば簡単であろうが・・・ボイラーも連続運転でないとミスファイアが目立つ。浴槽への給湯栓の回りにも少々不具合がある。

子供たちが大学を卒業するまでは出費を抑えたいことから、完全に壊れるまではと騙し騙しで使っている。

|

|

| グリル・オリフィスを外して掃除したシロッコファン | 浴槽にはファンに付着していた埃が |

|

ミニザック 2010. 9. 29 |

今年初めにファスナーの壊れたミニザックを修理し物にしている。(Home

News 38号「ミニザック」 写真:左の物)

その後、同様なミニザックを入手してあったが、使う予定も無いし修理が面倒くさくて放置しておいた。

時間があったので、簡単になおるならと修理を試みることにした。

壊れているのはファスナーのスライダー。2個あるスライダーの両方ともエレメントの片側が外れている。

以前修理したようにエレメントの端を出して嵌め込むのは後処理に裁縫が入ることから面倒くさい。

スライダーのエレメントの入る部分をドライバで広げてみると簡単に広がった。

ザックには「Coleman」のタグが付けられているが、安物のファスナーを使用しているのだろう材質が軟らかすぎる。

しかし、これなら修理は簡単。外れているエレメントを爪の先でスライダーに押し込む。

この状態でスライダーを動かしてもエレメントが噛み合わず、ファスナーは閉まらない。

スライダーを端まで移動させ、ドライバで広げた部分をプライヤーで挟んで元に戻す。

材質が軟らかいので、少し強めに挟んで隙間を少し締めておいた。

今度はキチンとファスナーの開閉が出来る。修理完了だ!

スライダーの引手が無いものは壊れたウエストバッグの物を流用。エレメントにロウを塗って、何時でも使えるよう仕上げておいた。

|

アマチュア無線免許更新 2010. 10. 4 〜 10. 25 |  |

アマチュア無線局の再免許申請(更新)でネットからの電子申請を使ってみた。

前回の申請時にもネットからの再免許申請が出来ることは知っていたが、調べてみると何やら面倒くさい。その時は慣れている書類を購入しての申請で済ませた。

今回、改めて調べてみると一昨年から簡単な手続き方法も導入されていた。

ネットからの申請だと、手数料が2/3以下で済む。おまけに隣町まで出向いて購入していた申請書類の購入代も不要となるから費用の違いも大きいことが分かった。

申請に必要なID・P/W発行に時間がかかるようだが、免許の有効期限も十分あることから今回このシステム初使用となった。

書類購入での申請では、記入方法の書かれた冊子が付属していたので記入に苦労しなかったのだが、ネット申請のシステムを使ってみると・・・分かりにくい!

5年ごとだから申請に必要な記入項目も忘れている。

古い申請書類の控えや、付属冊子を持ち出しての入力となった。

10.4、まずは再免許申請に必要となるIDとP/Wの申請をネット上で行った。

10.7、郵送でIDとP/Wが送られてきたので、必須事項であるP/Wの変更を行ってログインし再免許申請を入力・送信。

10.8、「申請が受け付けられましたので、申請手数料の電子納付をお願いします。」のメール受信。ネットより電子納付。免許状送付用の封筒を送った。

書けばこれだけのことであったが、初めてのことで分かりにくかった。

過去に何回か書類での再免許申請をしていたことで、チェック項目など判断は付いたのだが・・・。

簡単な手続き方法を作ったなら、入力などの説明にもう少し親切なものを用意しても良いのではと感じた。

申請も誤入力無しで無事出来たのか?気になる。

サイトを覗くと「審査中」。説明を見ると審査の日数は1ヶ月ほどかかるようだ。

来月くらいには・・・と思っていたら25日、新しい免許状が郵送されてきた。

無事、電子申請出来ホッとした。

|

ついに引退! 2010. 10. 4 〜 10. 12 |

女房殿が仕事で使っているnotePC(SHARP Mebius PC-MJ700R)は9年半を越えて使用中であった。

保証を使って2度の液晶交換やACアダプタのコード断線。時には電源の入ったまま(電池が生きている時)持ち帰られたり酷使されてきた。

女房殿の酷使に耐えてきたPCであったが今では細かい不具合が生じているようだ。

数年前より何時、使用不能になって良いように後継機も用意されている。

交換を勧めても女房殿は「慣れていて使い易いから・・・」と交換しようとしなかった。

このところ、不具合発生頻度が高くなったのか?古いPCでの不都合が生じたのか?女房殿の口から「後継機との交換も・・・」といった言葉が出された。

後継機は何時でも使えるようになっていたが、夏休みで帰省した三女が使用していたので念のために点検と落ちのあった設定などを行ってシステムのバックアップをとり、週末には女房殿にも落ちが無いか確認させた。

不具合のある古いPCは持ち帰ってきても私がオモチャにして点検して遊ぶ程度。

女房殿から聞く不具合症状から判断すると電源部に原因がありそうで、お金をかけてまで修理する気は無い!しばらくは非常時の予備機として職場に置いておき、完全に不要となった時点で持ち帰るよう指示した。

連休明けには用意したやったUSB2.0 HUBやUSBケーブルなどの必要パーツと共に後継機を持っていった。

|

レーザー・マウス 2010. 10. 18 |

このところ、不燃ゴミからの収穫がほとんど無い!

今日も収集日であったが、収穫はほとんどゼロであった。

買物に行ったスーパー手前にも不燃ゴミの収集所があることから、残された不燃ゴミの中を覗いてみるとNECのロゴの入った小型マウスが捨てられていた。(拾得マウスはタイトル画像と同機種で色は白)

最近では普通に使うマウスは安くなったことからか?良く捨てられていた。

勿論、故障して捨てられるものが多いのだが、中には正常動作品もあるしカバーの脱着だけでなおる程度の軽微な不具合で処分されているものもある。

今まで拾ってきたマウスは全てがボール式や光学式であったが、今回拾得したマウスを帰宅して調べてみるとレーザー・マウスであった。

動作は異常無く、外観は綺麗だしホイールにも汚れが無い!PCが代わってもマウスは使い慣れた物を使用したのか?未使用で処分されたようだ。

女房殿のPC使用環境はデスクマット上でマウスを操作するため光学式は使えない。

一台はレーザーマウスだが、もう一台はマウスパッド敷いてボール式マウスを使っている。

早速、拾ってきたレーザーマウスと置き替えてやった。

なお、今回の拾得マウスはNEC PC付属の物だが、LgicoolのOEM品で、女房殿が使っているものと同機種であった。

今は販売されていないが当時の購入価格は2,000円程度したと記憶している。(NEC

PC付属品としては現役のようだ)

我が家がレーザーマウスを使い始めたのは2年程前。レーザーの感度の良さに感心したのだが、技術の進歩が早いのか?そのような物が捨てられる時代に入ったようだ。

|

美味しい話だったが・・・ 2010. 10. 15 〜 10. 18 | |

ネットのリサーチ・アンケートで、ある実験調査員急募のメールが届いた。

一泊二日での簡単な確認・評価で宿泊・交通費は先方持ち。謝礼の金額も良いものであった。

当然、応募した。

メールには応募者多数の場合は抽選となり、当選すれば電話連絡が入ると書かれていた。

かなり美味しい話だから応募は多数あり、当選は無いだろうと思ってはいたが・・・。

僅かな望みで電話を待ったが、やはり落選であった。残念!

| CDの傷 2010. 10. 19 |  |

捨てられているゴミの中にWindowsXPのCDがあった。

メディアのみ裸で捨てられているものだからS/Nは無い。少々擦り傷があったが使えるものならバックアップ用メディアになると拾ってきた。

テスト機でインストール・テストをすると、一つのファイルが読み込めず作業が進まない!再読込みを繰り返してもダメだった。

このCDをコピーしたCD-Rで試すと問題なくファイルを読み込める。

コピー・メディアと交換すると元版では読込み不可のファイルも読み込み可能なことからCDの傷に原因があるようだ。

拾ってきたCDは特に必要のないものだから、実験材料として傷修復を試みた。

我が家には塗装用の極細のコンパウンドもあるが、ネットで調べると歯磨粉を使って修復している。

コンパウンドより歯磨粉の方が粒子が細かいのだろうと、こちらを使って濡れウエスで簡単に磨いてみた。

確かに細かい擦り傷は消え、全体的には綺麗になった。

仕上がったCDでインストールしてみると、やはり同じファイルで読込み不可となった。

しかし、再読込みを数回行ってみると無事読み込めたのかインストール作業が進行した。

読み込めないのは一つのファイルだからピンポイントで深い傷があるのだろう。

もう少し時間をかけて丁寧に磨けば・・・と、磨き直しも考えたがコピー・メディアでは問題なくインストール出来ることからCDDを交換してみた。

テスト機のCDDは古い48倍速CD-ROM。これをニコイチで修理してあったDVD-ROM/CD-RWのコンボドライブに交換した。

ドライブ交換して再度インストールしてみると、古いドライブはピックアップの光が弱いのか?

交換したドライブではゴミから拾ってきたCDでも最後まで問題なくインストール出来た。

|

notePC代理落札 2010. 10. 27 |  |

知り合いが入院したという友人から、入院時の退屈しのぎアイテムにDVDプレーヤーがあれば・・・と話が出た。

私はDVDプレーヤーよりも中古notePCの購入を薦めた。

購入額の差は僅かであるし、notePCの方が使い途が多い。故障の多いドライブもnotePCなら自分で交換も可能である。

私が夏に入手して仕上げたnotePCを譲っても良いのだが、それなりに費用もかかっているし古いものなのでお薦めできない。

買うなら2.0規格のUSBが付いた付属品の揃ったPCが良いと伝えた。

説明が分かり易いようオークション出品物から、値は高いが付属品も揃って仕上がっているものと、本体のみを安く購入し不足の付属品を別途で揃えた場合を書いてメールで送ってやった。

すると、友人は一例として取り上げた仕上がったPCが欲しいと言う。

友人は自分で落札したいところだろうがオークションは不慣れだし、参加資格も無い。

入札PCは購入時の注意で比較対象に取り上げたショップ出品のもの。即決価格の半値がスタート価格となっていたがそれでも高い価格で、他にも安いものが出品されていて私なら手を出さない品物であった。

しかし、即決価格などから判断すると通常のショップ販売品ならかなり程度の良いもののはずである。中古品をある程度の不具合覚悟で購入し、弄って遊ぶのでなければ、逆に安い買物になることもある。程度の良いものと期待して代理入札した。

スタート価格が高いから競る相手も居ないだろうとの予想通り、無事落札し商品は友人宅へ直接配送してもらった。

私は現物を見ていないが、友人からの説明や送ってもらった写真を見る限り不具合も無く綺麗なものであった。

送られてきた写真を見ると装着CPUが商品説明ではceleronMとあったのに筐体にはPentiumMのシールが貼られている。

弄られているものかと心配したが、チェックしてもらうと間違いなくPenM装着で商品説明が間違っていたのだ。

その後の友人来訪時に現物を確認したが、バッテリーだけは完全に死んでいたが液晶の輝度も十分有り使用頻度の少ないものと確認できホッとした。

入札スタート価格は高かったが、商品の状態や説明とは異なる高性能CPU装着など、結果的には安い買物となたようだ。友人も気に入ってくれたようで安堵している。(商品説明での装着CPUはCeleM

1.4GHz。現物はPenM 1.6GHzであった。)

|

冷凍食品の焼きおむすび 2010. 11. 5 |

冷凍食品を取り上げたテレビ番組で、人気があるということから買ってみた。

先に食した女房殿の感想ではいまひとつ。

私もご飯が足りないときに食べてみたが、それほど美味しいものとは思えなかった。

少々期待外れ。テレビ番組制作者の罠にはまったようだ。

焼きおむすびより人気の高いというチャーハンも購入しておいたが未だ食していない。

冷凍食品も使い方によっては便利なものだろうが、我が家では買ってまで・・・といった感想であった。

|

バッテリーチャージャー 2010. 11. 5 |  |

|

先日、不燃ゴミから拾得した充電器(CELLSTAR SS-5)を放置しておいたことを思い出し点検した。

まずはヒューズをチェックすると切れている。ヒューズの切れ方は大電流が流れての切れ方ではなく振動などで切れた様子である。

これを交換し、通電してテスターで電圧測定すると無事に約12V出力されている。

異常無いことが分かったので汚れている筐体を清掃し仕上げた。

このようなものは単純にAC100VをDC12Vに変換しているだけのもの。

我が家の車で充電テストすれば確実と思っていたら、タイミングよく近所の車がバッテリーあがりとなっていた。

早速、貸し出して動作確認した。

|

表示されない! 2010. 11. 12 |

女房殿の友人からいただいたNEC PC。メモリもチェックし、HDDも交換済みだが稀にSTOPエラー(ブルーのバックに白文字で表示されるエラー)を発生する。

STOPエラーは原因が確定できない!この日もWindowsUpDate中にこのエラーが発生した。

恐らくマザーボード(M/B)に不具合が生じていると思うのだが・・・。

M/Bを交換してまで生かすほどの物でもなく、原因がオンボードのビデオチップにあるならとPCIのグラフィックボードを付けて様子を見ることにした。

BIOSから映像の出力先をPCIグラフィックボードに変更して再起動させるとモニターは黒いままで何も表示されない!

モニターはデジタル接続。PCIグラフィックボードにはデジタルとアナログのポートが有り、信号はアナログ側に出ているようだ。

元に戻したくとも、デジタル側に変更したくともモニターには何も映らないから操作できない!

仕方なく、隣にある別PCのモニターへアナログ接続して画面表示させ、出力先をデジタル・ポートに変更。無事使えるようにしたのだが、PCがこれ1台の家だと手の打ちようが無いトラブルであった。

|

柿 2010. 11. 12 | ||

毎年、雪国に住む友人たちにこの地方特産の次郎柿(治郎柿)を送っている。

購入している農園から届く収穫適期を知らせる葉書では11月12日頃となっていた。今年は猛暑の影響で収穫時期が1週間ほど遅れたようだ。

昨年は我が家の配送手配後に、買いに行く足の無い近所の人を改めて連れて行っていた。

今年は同行させて欲しいと言われていたが声がかからない!

それでもと11日に家を訪ねると「今年は柿はダメみたいで・・・」と言われた。

オイオイ、農園から葉書が届いているのに・・・。

何故そのようなことを言うのか聞いてみると、その人の知り合いが今年は裏年と猛暑の影響での不作から柿の入手に苦労したという話を昨日聞いたばかりで、私からの連絡も無いことから今年は柿の購入を諦めていたという。

私の方は葉書が届いていることから例年通りの購入予定でいるものと思っていたが、近所の人には農園からの案内葉書が無かったとのこと。

この日は農園から葉書を貰っていることを説明し、買いに行く時間を打ち合わせて帰宅した。

翌日、農園へ行くと・・・販売のため選別している作業場の片側半分のシャッターは締められ「不作につき予約者以外の販売は出来ません」の貼り紙が貼られていた。

この貼り紙を見て、同行した近所の人は不安になった様子であったが、私の方は案内葉書も貰っているし、次年用にと宅配便送り状も貰ってきている。勿論、顔も名前も分かっていることから普通に購入、同行した近所の人も問題なく購入できた。

家用に傷がある二級品を一袋購入。例年だと数個のオマケをくれたのだが、今年はそれも無く本当にかなりの不作のようであった。

手配を済ませ、来年分の宅配便送り状も貰って帰宅。車中では同行した近所の人に感謝された。

|

3D・USBアダプタ 2010. 11. 12 | ||

タイトル画像のようにUSBの差込み口を自由に変えられ、USBポートが後面にしかないnotePCには便利なものである。

友人からUSB接続の無線LANアダプタではPCから飛び出して邪魔になるからとカードタイプの無線LANアダプタ購入の相談があった。

少し前には3D・USBアダプタを紹介してやり、友人も購入している。

これを使用してPCの裏側に横に寝かせて接続すればUSB接続のアダプタでも邪魔にならないはず。3D・USBアダプタの受け口の方向を変えて接続しろと伝えても、友人はそのような形にはならないという。

電話でなる・ならないの堂々巡り。そのうち同じものを購入しているのに「俺のは物が違う!構造的にそのような形にはならない!」と言いだした。

機械物の構造については私の方が詳しい!アダプタの作りは差込み側と受け側がボールジョイントで接続され、指示した形になるはずである。

電話では埒があかないことから、私のPCに接続した状態の写真を送ってやったが、それでも逆らっている。

本当に物が違うのか、友人から写真を送らせると全く同じものであり、差込み側を起こして手前か向こう側に倒せば180度回る形になる。しかし、このことを伝えても頑として受け付けない!

仕方なく、電話で送られてきた写真通りに置かせ「右側の物を縦に起こす、手前に倒す」と言った具合に説明・操作させた。

友人のものは少し動きが固かったようで、無事180度回転が可能となったのだが・・・。

便利な物を教えてやり、使い方のサポートまで。友人は笑って誤魔化していたが本当に疲れた一件であった。

|

|

|

私が友人に送った写真。 右端の写真のようにしてアダプタを差し込めば邪魔にならないのだが・・・友人は頑としてこのようにならないと抵抗した。 |

|

友人から送られてきた写真。同一商品を購入しているのだから、当然同じものである。 この写真を見ながら「右側の物を縦に起こす・・・」と言った具合に説明した。 |

後日、アナログ・キャプチャーボードでは地デジ・チューナーからの接続で録画不可の問題があった折り、友人から「早く解決策を!!真似しますから」とメールが入った。

私からは「教えません!教えて真似されると後々のサポートが入りますし・・・3D・USBアダプタで懲りました。」と苛めておいた。

|

DVDプレーヤ− 2010. 11. 15 |

不燃ゴミにはVTRやラジカセといった家電製品も捨てられている。

しかし、私には家電製品を修理するだけのスキルも無いことから拾っていなかったのだが・・・恐らく中のドライブが使えないかといった気持ちであったのだろう、この日は何故かDVDプレーヤーを拾ってきた。

家で電源を入れるとガーッという音がするだけでトレイも出てこない!

筐体を開けて調べると、ドライブはベルト駆動のいかにも安物といったドライブで、トレイ開閉に使われているモーターのベルトが切れている。

家にある壊れたCDDを見ると、サイズ的にも使用可能なベルトが使われているものがあった。

このベルトを付けてやると正常に動作する。テレビに接続するとDVDの再生にも異常はない。

新品価格を見ると数千円の安いもの。

我が家ではDVDプレーヤーは使わないからゴミを増やしたようなものであった。

|

捨てられていたnotePC 2010. 11. 15 |

不燃ゴミの中にnotePCが分解され捨てられていた。

法的には疑問に思うのだが、不燃ゴミからパーツを拾っている私には有難いものであった。

「分解せずそのまま捨ててくれれば・・・」と言いながらも外せるパーツの付いている筐体の下半分を拾ってきた。

マザーボードを取り外すと筐体には焦げた跡があり、基板の裏側を見ると見事に焼けている。

何が原因かは分からないが、この故障発生時にはバチバチと言う音とともに煙や焦げ臭い臭いも出たのではと思われる。

捨てられた理由に納得した。

|

分解され捨てられていたnotePCのマザーボード マザーボードが付いている筐体の下半分を拾ってきて、FDD・256M RAMなどパーツとして生きそうな残されていた数点の部品を回収した。 筐体からマザーボードを取り外すと、ショートした痕跡が二ヶ所あった。(赤丸で囲んだ部分)筐体内側のアルミ板に付いた焦げ跡を見ると激しくショートしたと思われる。 |

|

デジカメ紛失! 2010. 11. 16 |

帰宅した女房殿からデジカメ紛失を伝えられた。

過去にも女房殿に行方不明にされた私の所有物はいくつもある。

今回、紛失したデジカメは不燃ゴミから拾得した古いものだから惜しくはないのだが、取り付けてあったバッテリーだけが気になった。

以前から同シリーズ機種のデジカメを使っていることから、少し前に在庫しておいたバッテリーの新品を卸したばかり。使えるバッテリー3個を2台のデジカメで使っていたのだ。

紛失デジカメに取り付けてあったバッテリーを聞いても分からないという。(キチンと管理していないのだ!)

紛失したのがこの程度の物で我が家では「またかぁー」で済んだが・・・お金に変えられない大事なデータなどでなく良かったと思っている。

|

集金日 2010. 11. 25 |

集金に来た新聞屋が「来月の集金は・・・」と年末は早めの集金を告げた。

「何日頃に?」と聞くと我が家から集金日を指定しているようなことを言う。

それは奇怪しい!

昔は毎月、集金に来る日が変わっていた。

ある時の集金で「来月は25日に」と新聞屋から言い出した。

ところが翌月、25日に待っていても集金に来ない!

数日後に来た集金人に「話が違う!」と言ったことから、翌月からは集金人から言い出した日に来るようになった。それが25日だったのだ。

どうやらこの一件で我が家は25日集金日指定とされたようだが、決して我が家から言い出しての指定ではない。

その後、集金人は何人も変わっているが集金日は変わっていない。

今回もその辺の事情を説明し、年末の集金も何時でも良いし毎月の集金も都合のよい日に変更しても構わないと伝えておいた。

|

朝飯前 2010. 11. 26 |

早起きして動いていた女房殿。朝食前に風呂敷残業で仕上げたデータをポータブルHDDへコピーすべくケーブルを接続した。

「あれ、ハードが認識しない!」

覗いてみるとタスクトレイに「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンもない。

昨夜までは異常なく使えていたと言う。

ポータブルHDDへ耳を近づけると回転音はしている。

HDDもしくはケースのI/Fが壊れたかと中のドライブを取り出しアダプタで私のPCに接続すると認識する。

しかし、女房殿PCのUSB HUBへ差し込んむと認識不可。

USB HUBが原因かとHUB交換するもダメ。

どうやら、PCに取付け使用しているUSB2.0のI/Fボードが壊れたようだ。

取り敢えずPC本体の1.1ポートで認識させておいた。

その間に女房殿は朝食をすませ、データ・コピー。

私はHDDを認識させてからの朝食となった。

本当に朝飯前の仕事であった。

使っているPC付属のUSBは1.1規格のものだから2.0のI/Fボードを取付け、セルフパワーのUSB

HUBを経由してポータブルHDDを使用している。

不具合発生箇所としてはPC本体・USB2.0I/Fボード・USB HUB・HDDケース・HDDが考えられる。

雑な扱いをしてるHDDから疑ってチェックした。

まさかUSB2.0I/Fボードが壊れるとは・・・。

幸い、予備品があってので朝食後に交換しておいた。

|

我が家にもチデジカが・・・ 2010. 11. 26 |  |

地デジ移行まで8ヶ月。

テレビは見れれば良いという感覚だからアナログで十分だ。見る時間も減っている。しかし、映らなくなるのは・・・ニュースも見れないのではさすがに困る。

地デジ移行にはチューナー設置だけで済むとは思うのだが、アンテナ工事まで必要になるのか?確認も必要と今秋くらいから安価で入手できる地デジ・チューナーを探し始めた。

安いものも出てはいるが、チューナーだから安物を買って感度が悪いと映らない心配もあった。

そこそこの物を安価でネット販売されるI社のアウトレット品を狙っていた。

このサイトは近年の利用者増加で先着順では購入決定となる決済まで辿り着かない!手続き途中に品切れとなる。

最近になって抽選販売も行うようになり、チューナーやHDDなど数回応募したが全て落選していた。

19日にも抽選販売があり、当たれば儲け物程度の考えでB級品と合わせ目的のチューナー3台と500GBポータブルHDD2台に応募した。

抽選販売は一人一台のため同一商品の価格違い全てに応募しておいた。全て当選しても購入金額は2〜3万円。払えない金額でもない。

今回も全て落選と思っていたら22日夜、チューナー1台の当選通知が届いた。

即、購入手続きした。

26日、品物が届いたので早速配線し視聴すると綺麗に映る。

このチューナーはテレビへの接続だけでなく、アナログRGB出力のd-sub15pinポートもあり、PCのモニターもテレビとして使えるものだ。

S端子もあることから、PCに取り付けてあるアナログのキャプチャーボードも生かせる。

中には問題なく地デジを録画可能なボードもあるということで試してみたが残念ながら録画は不可であった。(テレビとしては使用可能)

古いブラウン管テレビと液晶モニターに接続して映り具合を確認。古いテレビで映したところアナログ受信と比べると色が濃い。これはテレビ側の画質調整でクリヤーできた。

これで、地デジへの対応もチューナーの購入だけで済むことが分かってホッとした。

地デジ完全移行までにはもう少しチューナー価格も下がるだろう。

購入のタイミングは年末、それとも決算のある年度末、地デジ移行となる来年7月頃か。但し、来年7月になって地デジ・チューナーが叩き売りされるか?品切れになるかは分からない。

これから8ヶ月、今回のように安価に購入できる時を狙って数台入手予定でいる。

安いチューナーなら電気量販店でも5,000円程、ホームセンターでは3,980円で売られている。テレビの買換えより安くなるはずだ。

その時まで今回購入した地デジ・チューナーを使って、アナログ放送との違いを学び、次は地デジ録画への対策となりそうだ。

なお、女房殿の記憶では、長女がアパート暮らしとなるときのテレビ購入時では、同一インチ数で地デジ・チューナー付きテレビの価格は倍だったとのこと。地デジ化も伝えられていたが価格差が大きく、移行までの時間もあるとアナログ液晶テレビの購入になったという。

S端子ケーブル 2010. 11. 28

地デジ・チューナーからテレビへは赤・白・黄色のRCAケーブルで接続するが、PCへは取り付けてあるキャプチャーボードの入力端子はS端子だけで、S端子ケーブルを使用するかRCAケーブルへの変換アダプタが必要となる。

テレビでの確認を終え、PCへ接続して映像を映すと、昔懐かしい白黒画面で表示される。

PCのキャプチャーボードへの接続にはS端子−>RCAの変換アダプタを使用した。チューナーが悪いのか?PCのキャプチャーボードが悪いのか?

調べてみるとキャプチャーボードのS端子(メス)は、通常のmini DIN

4pinではなく7pinとなっていた。

7pinメスのコネクタに4pinオスのコネクタは問題なく刺さってしまう。さすが独自仕様の多いS社のものだ。在庫のケーブル類の中から7pinS端子−>RCAの物を探しだし、付け替えると無事カラーで映されホッとした。

取り敢えず必要なところは問題なく使用できるようになったのだが、PCをテレビとして使用するには特殊な7pinS端子ケーブルが必要となるのか?

確認のため後日、4pinS端子ケーブルで接続してみると正常なカラー映像が映される。

これは奇怪しいとケーブルやアダプタを付け替えてテストすると、1個のアダプタだけが白黒表示となることが分かった。

このアダプタを最初のテスト時に使用したようだ。

ともあれ、特殊品の手配は不要となり無駄な出費が避けられた。

タイムラグ 2010. 11. 28

映像を見比べるためアナログと地デジの両方で映してみると、地デジの映像にタイムラグがある。ストップウォッチで測ってみると約1.5秒。

このタイムラグは、データ量の多いデジタル信号送受での圧縮・解凍に要する時間らしい。

時報はどうなるのだろう?と思ったが、最近は7時・12時の時計の映像で伝える時報は無くなっていることに気がついた。

朝7時、アナログ・デジタル両方で映像を見ていると時報もなくニュースが始まっていく。

昔はタイマーの時刻合わせにテレビの時報を使うことが多かったのだが・・・地デジのおかげで時報の映像は無くなったようだ。

録画不可 2010. 11. 28

地デジ・チューナーからのアナログ信号をPCに取り付けてあるビデオキャプチャーボードの外部入力に送って録画しようとした。

予約時間でソフトが起動して無事録画できているかと思えば、途中でエラーのダイアログが表示された。

改めて録画操作したが受け付けない!

どうやら地デジのコピーガード信号が悪さしているようだ。

調べてみると、デジタルでは劣化が無いことから著作権保護のため設けられたコピーガードとかコピ1・ダビング10といった複製制御信号がチューナーでアナログ化されても削除されないという。

私の場合は録画段階で蹴られたが、録画出来たからといって安心できず、その後にダビング不可となるような可能性もあるようだ。(試せる機器が無いので未確認だが)

チューナーだけで地デジ化した場合は今まで使っていた録画機器類の点検も必要かと思われる。

我が家の場合、対策が必要となったのはPCのビデオキャプチャーボードだけであったが、アナログ機器が使えるようデジタル・チューナーを買ったのだから、アナログ変換された信号なら今まで使えていたアナログ機器は今までどおりに使えるようにして欲しいものだ。

必要性は少ないのだが、時には録画したいこともある。「出来ない!」では面白くない。

最近では使われていない古いVHSのビデオデッキもあり、これなら録画可能と思われるがテープ管理が面倒となる。

HDDへの録画なら場所もとらずデータの扱いも楽である。

使用しているキャプチャーボードとソフトも使い易い。

何とかならないかと、数日後には偉大なる諭吉さんの力も借りて録画可能にした。

3ポート・フル活用 2010. 12. 2

購入した地デジ・チューナーの出力はS端子・コンポジット・d-sub15ピン・アナログ端子の3系統あった。

このチューナーをPC室へ設置し、試してみると同時使用可能である。それなら遊ばせておくことも無いとキャプチャーボードへはS端子接続。ブラウン管のテレビモニターへはコンポジット接続。2系統有りアナログポートが空いている私のPCモニターへはd-sub15ピンのモニターケーブルで接続した。

地デジまとめ 2010. 11. 26 〜 12. 4

11月26日、地デジ・チューナー到着と同時に我が家の地デジ対策を開始した。

その結果、チューナー設置だけでアナログ・テレビでの視聴には全く問題ないことが確認できた。

しかし、デジタル信号に含まれる著作権保護のための信号がチューナーでアナログ化されても筒抜けになり、今まで使用可能であったアナログ機器が使えなくなることや、ダビング不可になること(これは未確認)も判明した。

12月1日には後日購入した同一チューナーが届いたのでDKのテレビも地デジで見れるよう設置した。

取り敢えず夫婦二人の生活では地デジ・チューナーもこの2台で間に合う。

安いチューナーは感度だけでなく耐久性にも不安はあるが、テレビも10年以上使っている古いもの。テレビの使える間だけ生きていてくれれば良いと思っている。

子供たちが帰省して必要となったらホームセンターで売られているような安いチューナーで間に合わせる予定でいる。

設置だけでなく地デジ化してのデメリット対策や、今まで受信していたアナログ放送と地上デジタル放送の違いについて学ぶのに約10日間を要した。

地デジでのテレビ映像画質はゴーストも無くなり確かに綺麗である。

12月3日にはテレビ放映された洋画をデジタルとアナログ両方で録画。画質を比べるとテレビ映像よりその違いが顕著であった。

PCからの地デジ・チューナー制御ソフトもDLし、録画予約とアナログキャプチャーボードを使用しての録画・再生でも音・映像に不具合無いことを確認した。

購入したチューナーから3系統の出力ポートが利用可能なことから、同一チューナーから3台のモニターへ出力させ画質調整を兼ね映像比較も行った。出力ポートが異なることから正確な比較にはならないだろうが、画質はモニター価格に比例するように感じた。

チューナーからの映像出力は3系統(正確には4系統あるが我が家ではD端子出力を確認できる機器が無いので同時出力が可能かは未確認)あるが音声出力はコンポジットの1系統しかない。

同時に出力させることは稀とコンポジットの分配ケーブルを使っていたがやはりインピーダンスが心配になる。

音声分配がチューナーの故障原因となっても嫌だからAV分配器を購入。12月4日に届いたのでキチンと配線し全ての作業完了となり、最終的にはPC室では4台のモニターで視聴可能となった。但し、同一チューナーからの配線だから全て同一チャンネルとなる。

|

地デジとアンテナ 2010. 12. |

この地区は20年近く前に行われた電力会社の送電線鉄塔の嵩上げで電波障害が生じ(我が家は影響無かったのだが)共聴設備が設置され各家庭ではアンテナ不要でテレビが視聴できていた。(VHFのNHK2局、民放1局。UHFの民放3局が共聴配線となっていた)

我が家はアンテナを残しておいたが、不要だからと撤去した家も少なからずあった。

最近になってアンテナの立っていなかった近所の家の屋根にアンテナが立ちはじめた。

顔を合わせたときに「いよいよ地デジだね」と話をしたが、BSアンテナ共の工事で費用は65,000円と言っていた。(アンテナ撤去時の費用は5,000円とも言っていた。)

アンテナ交換が必要なら自分でやるつもりでいたのだが、残しておいたアンテナのおかげでチューナー設置だけで済んでヤレヤレであった。

古いアンテナをそのままで使用しているのでアンテナの方角は少し北向きになっているが、チューナーの受信レベルを見ると各局とも80前後あり映りにも問題ないことから方角修正もパスした。

なお、電波障害発生時には、三女昼寝中にバカな電気屋が「無線とめろ!」と怒鳴り込んでくるような勢いで我が家に来た。「NHKから来た」とも言っていた記憶もある。

我が家にはアマチュア無線のアンテナは設置してあるが、高さも低くアンテナや使用機器も障害を起こすような違法な物は使っていない。設置からの年数も経っている。我が家の無線が原因ならもっと前に近所で電波障害が発生しているはず。その上、電気屋来訪時には電波も出していないから我が家が原因での電波障害が起こるはずも無い!

三女が目覚めても困る。電気屋を玄関から押し出し、外で「ふざけるな!」と逆に怒鳴りつけてやった。

いくら製品販売だけの電気屋でもスキルが無さ過ぎる。NHKがこの程度の電気屋に電波障害の調査を依頼しているのか?本当にNHKからの依頼かも疑わしく感じた。

少し先にある送電線鉄塔の上では作業員がトランシーバーを使っているのも見える。

電気屋には鉄塔を指さして「あそこを疑ってこい!」とも言ってやった。

我が家が電波障害の原因でないと理解できた電気屋は「方角からだとここと思うのだが・・・」とブツブツ呟きながら帰っていったのだが・・・。

結局、この鉄塔が原因で電波障害が発生していたのだ。

|

止まっているエレベーター 2010. 11. 26 |

NHK教育テレビ「すイエんサー」という番組で「止まっているエスカレーターを歩いて上がると気持ちが悪くなるのは何故だ」をテーマーに放送していた。

通常、止まっているエスカレーターを歩ける機会などほとんど無い!動いていないものは通行止めにしてある。

この番組を見た数日後、電気量販店に行くと下りのエスカレーターが動いていない。

2Fにはテープが渡され通行止めにされていたが、1Fからは幟旗を両端に立てただけの状態で入って行ける。

これ幸と歩いてみた。

5〜6段を2度ほど上り下りしたが、放送で若い女性タレント達が言うような変な気分にはならなかった。

個人差か歳のせいか?

|

誕生日祝い? 2010. 12. |

12月初旬、夕方の買物から帰ると郵便受けに約18cm四方で厚さ6cm程度の箱が入ったビニール袋が入れられていた。最初は誰かがバームクーヘンでも届けてくれたのかと思ったが手に取るとそのような重さではなかった。

何だろうと取り出してみると、近所の金融機関からの物で箱には「お誕生日おめでとうございます」の文字が書かれていたが我が家にはこの時期の誕生日の者はいない!

袋の中には封筒もあり、中の書面を取り出してみると年金の振込み口座利用者の誕生日にはこのような品物を届けている。留守だから置いていったといったという趣旨のことが書かれていた。

どうやら買物で家を空けている間に口座利用の勧誘に来たようだ。

私の方は留守中で対応しなくて良かった思ったが、もしかしたら数件先の同姓宅と間違えたのではといった疑問も生じた。

書面に書かれている宛て名は姓だけ、箱の中身はハンドソープ類で大した金額でも無い。例え間違いであっても、フルネームを書いてある郵便受けに入れていったのだから間違えた奴が悪いと遠慮なく貰っておくことにした。

その後、近所の同姓者の誕生日を知る機会があり1ヶ月程前であったということも判明。置いていった金融機関からも音沙汰ない。

|

包丁研ぎ依頼で・・・ 2010. 12. 5 |  |

知人が包丁持参での来訪。研ぎの依頼である。

数年前から私が研いでやっている包丁。通常なら細目の砥石を使っても2〜3分で研ぎ上がる。

今回は暮れで使う機会も増えるだろうし、小さな刃欠けも直してやろうと中目の砥石から丁寧に研いでやったのだが、変に肉がついていている様子でなかなか刃先が研ぎ上がらない!

毎回、我が家に研ぎ依頼で来るのだから知人の家で研ぐことも無いはず。前回研いでやってから持ってくるまでの間隔が長かったせいか?それにしても奇怪しいと思いながらも何時もの数倍の時間を要して研ぎ上げた。

渡すときに「間で素人が研いだとか、簡易研ぎ器を使った?」と聞くと・・・知人は「分かる?」と大笑いしながら、切れが悪いからと旦那さんが刃先に砥石を当てことを告げた。

「さすがプロ!」などと言っていたが、ただ包丁を砥石で擦っている分けではない!目視・指触でキチンと刃の状態を見ながら研いでいるのだ。研ぎ上がりの状態が分かる(今夏、三女にも教えたが感覚頼りとなり慣れないと難しいらしい)人なら誰でも分かることであろう。この話で私も納得出来た。

その場凌ぎで刃先だけ研がれると、切れ味は一時的に回復しても直ぐに前より悪い状態となり後が大変である。旦那さんの研ぎで切れるようになったかも疑問だ。

折角、よく切れるよう鋭角に刃を付けてあるのに・・・「どうせなら、砥石で全体を研いでくれれば、切れなければ直すから・・・」と言うと「もうやらないと思う。今度はもう少し早く持ってくる」と言って帰宅した。

|

砥石研ぎ 2010. 12. 6 |  |

我が家の包丁は数日前に研いである。

知人の包丁を研いだことで、数日は砥石を必要とすることもない。丁度良い機会と何時もは水が入ったコンテナの中に入れてある砥石を干し、中央だけがすり減ってきた砥面修正をしておくことにした。

|

我が家で主に使用している3種類の砥石。 右から中目・細目・仕上げ用。 中目の砥石は女房殿が研ぐと言ったことで購入しておいた大きいもの。左写真の仕上げ用砥石と同程度の大きさのものを20年程使用していたが、研ぎ=>砥面修正で薄くなって割れたことから使うようになった。 なお、女房殿が包丁を研いだのは一度だけ。 研ぐ前より切れを悪くして私が研ぎなおし、それ以来研いでいない。 |

|

中央が結構減っている。写真では分かりにくいが裏表使うので砥石は鼓状となってる。 修正前の厚みは68mm。修正後は64mmとなった。 年間の減りは1.5mm程度と思われ、厚さから計算すると30年〜40年は使えることになる。 |

|

砥石研ぎの現場。 平らなガラス板の上に60番のペーパーを貼って砥石を擦っている。 今回はブロックの上にコンパネを敷き、その上にガラス板を置いた。 ペーパーの目は削った砥石の粉で直ぐに詰まるので、使い古しの歯ブラシで粉を除去している。 中央の色の違うところが減って凹んでいる部分。この部分が無くなれば完了となる。 最初は平らなコンクリートやブロックの面を使っていたが思うように削れず、この方法となった。 |

包丁は研いでも砥石まで研ぐ(砥面修正する)人は少ないようだ。

![]()

|

パソコン道楽の記録 |

ここからの記事は、主に貰い物やゴミからの拾得パーツ利用。PCのトラブル解決などで編集長が楽しんだパソネタを扱っています。

専門用語を使用すると記事の内容を理解するには、ある程度のスキルも必要となり一般読者からは「面白くないから読み飛ばす」との言葉もあって29号から分けてみました。

|

無線LANルーター 2010. 9. 11 |

遊びのネタが無くなったことから、ゴミから拾得した無線LANルーターBuffalo

WBR-G54の動作再確認をしてみた。

このルーターは拾得時に正常動作品と判断して設置しておいたが、このルーター経由で有線LAN接続しているPCにネット接続できない不具合が発生したことで原因究明もせず取り外してあったものだ。

ルーターの暗号設定をし、貰い物notePCに無線LANアダプタのドライバをインストールして接続可能な状態にした。しかし、やはりネットには繋がらない!

親機を見るとWANランプが点灯していない。

電源入れ直し、ケーブルの再接続などを行っているとランプが点灯、ネットへの接続も可能となった。

一旦、電源を落とすとWANランプが点灯しない不具合が発生する時があるようだ。

我が家で使用中、ネット接続不可となった時もWAN側に不具合が発生していたと思われる。

この不具合が廃棄原因かもしれないが、WANランプが点灯していればネット接続可能だからそのまま設置した。

ところが、このWBR-G54経由させると、無線でも有線接続でも同一ネットワーク上の別PCが認識できない。以前の動作確認ではここまで確認していなかった。

別のHUBからの接続で相手PCを認識させ、WBR-G54経由で再認識させようとすると「¥¥PC-xxxxにアクセスできません。このネットワーク

リソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。アクセス許可があるかどうかはこのサーバーの管理者に問い合わせてください。」とのメッセージが表示される。

WBR-G54を経由させなければ無線でも有線でも問題ない。また、このルーター上の無線LAN接続PC同士は認識できる。ファームウエアのアップデートしてもなおらない!

この時は、電源投入時のランプ点灯でもWAN側に不具合があることは明白だから半故障品と現状把握して作業を終了した。

しかし、本当に故障での不具合なのか?キチンと確認がとれていないことが面白くない!

ネットからマニュアルなどDLしたり、改めてルーター内設定などを調べてみると、接続での不具合はモデムにルーター機能があることから二重ルーターによることが原因と判明した。

最近の親機はルーターとアクセスポイントとを自動的に切り替えてくれるので、手動でのアクセスポイント設定が必要なことなどすっかり忘れていた。

ルーターの設定画面にアクセスしてブリッジ設定する。

接続の不具合は解消されたが、今度はルーター設定画面にアクセス出来なくなってしまった。

不具合原因は自分の設定であったのだが、初期化して再設定を繰り返したり、ソフトでルーターのIPアドレスを検索したり、朝から始めた作業で問題を解決できたのは夜中であった。

|

外付けHDD 2010. 9. 12 |

外付けHDDを[CrystalDiskInfo]でチェックすると「代替処理保留中のセクタ数」で注意状態となっていた。

使用頻度は少ないから購入時からと思われる。

しかし、購入当時は[CrystalDiskInfo]の存在を知らずチェックしていなかった。

使用上では全く不具合は無く、生の値も000000000001だからセクタの1ヶ所が良・不良の判定待ちと判断すれば良いのか?

しかし、「注意」の表示は感じが悪い。保証期間中なら一応交換を願い出るところだった。

中身のHDDは既に交換済。取り外してあったHDDを[HDD Regenerator]にかけてみた。

容量は250GBだから時間がかかる。朝から実行して昼前に1ヶ所の不良箇所を修復。

翌朝までかけて最後までスキャンしたが、修復セクタは一つのみであった。

このHDDを[CrystalDiskInfo]で再チェックすると「代替処理保留中のセクタ数」で注意状態は消え、生の値も全て0。表示も「正常」に変わっていた。

不良セクタがあれば、保留でなく代替処理をしてくれれば「注意」とならないのではと思うのだが・・・S.M.A.R.Tはよく分からない。

夏休みで帰省していた三女も帰京すると時間に余裕が出来た。

この時間を利用し、キチンと動作確認されていない2台のnotePCの整備も行った。

| notePC その1。 | |

|

SHARP Mebiusu PC-GP1-M1P 2010. 9. 12 〜 10. 15 |

まずは8月末に貰ったnotePCを改めて動作確認と分解整備を行った。

作業もほぼ終わり、元のHDDを取付け起動させるとタッチパッドが動作せず「Q」のキートップもとれてしまった。

タッチパッドはPCを分解しているからケーブルの接続に問題あったか?とケーブルの取外し・再接続を行ったが変化無し。

念のためBIOSをチェックすると、いつのまにか設定が変わっていて使用不可となっていた。

起動順序では最初に設定されているはずのFDからのブートが出来ないので点検したときにチェックが外れ使用不可になったようだ。

外れたキートップには、ホットボンドのような軟質樹脂の接着剤が使われ、修理された形跡があった。

何処が悪くて修理されたのか?キートップ取付け部上に貼りついている接着剤を剥がしてみる。

キーを動かすパンタグラフは細いプラスチックで作られている。付着してる接着剤は精密ドライバとピンセットで慎重に剥がした。

パンタグラフが折れているかと思ったが、どこも壊れているところは無い!

念のため隣の「W」キーのキートップを外して比較確認したが異常はない。何故このような接着剤を使用する修理が行われたのか理解できなかった。

キートップを嵌めキーを押して見ると、パンタの動きが少し悪いせいであろう、キートップの戻りが悪い時があった。

数回トントンとキーを叩くと元の位置まで戻り、その後の不具合は無い。

キートップの戻りが悪いため接着剤が使われたと想像したのだが・・・。

パンタの動きを止め、接着剤でキートップの動きや高さを合わせるなど、なかなか器用なことがおこなわれていたが、パンタの接触部に油分を塗ってやればキーの戻りも改善されたと思う。

タッチパッドの不具合ならマウスを使えば良いが、キーボードの壊れたnotePCでは価値が半減する。無事修理できてホッとした。

FDは起動後エクスプローラで読込み可能であったこととパーツ在庫の未確認からこの時には交換しなかった。

しかし、どうも具合が悪い。起動時にはI/Oエラーとなってブートできない。エクスプローラからの読込みも不可となってきた。

後日の在庫パーツ確認では完動品があったことから約一ヶ月後にFDD交換作業を行った。

今ではFDはほとんど使わないし、具合のよいものは弄らない方が良い場合が多いので、あえて再分解してドライブを交換するか迷っていた。

しかし、FDDをパーツとして所有していても使う当てがない。部品があるのに不具合のある状態で使うのも面白くないと思い切って交換することにした。

分解作業を始めると、先の分解時には外れたCPUクーラー取付けネジがバカになっていて外れない。

このネジが外れないとパームレストが外せず、その下にあるFDDの交換は不可能となる。

パームレストを持ち上げると、FDD取付けの外側ネジ2本は脱着可能となる。

しかし、内側のドライブ取付けネジ1本とケーブルは外しても装着は難しい。

交換を諦めるか迷ったが、キーボード下にある基板をカバーしているアルミ板を少し切り取ればネジとケーブル脱着は出来そうである。

アルミ板を切り取ってもキーボードの取付けに影響も無さそうだから、ドリルで数ヶ所穴あけしてニッパーの先端で切り取った。

作られた僅かな作業孔からネジとケーブルの脱着を行ってFDDを交換。PCを組み立てて電源を入れたると起動できない!BIOS画面すら表示不可となった。

やはり、無理して交換しなければ・・・と後悔しながら点検し、いろいろ試したがダメであった。

M/Bを壊したかと復旧を諦め、保管するために再組み立てし念のため電源を入れると、オイオイ今度は起動するではないか!

起動不可の原因は自分でも分からない。

壊しても惜しくはないPCではあるが、動けば私のオモチャになる。

FD起動も問題なし。

壊さなくて良かったと安堵して道具を片付けた。

使っているFDDは3モードの物である。

翌日には古いNEC PC-98FDも読めるように3モードのドライバも探し出してインストールした。

| notePC その2。 |

|

EPSON VN2 N5263 2010. 10. 1 〜 10. 12 |

このPCは2年ほど前に入手し、保管しておいたものである。

入手時は起動するが画面の色表示なども奇怪しく使える状態では無かったが、不具合のみ解消させ動作不良のCDDと消耗していたボタン電池を交換後、Win98で再セットアップしただけで保管しておいたものである。

LANポートは無くUSBポートも1.1が一つあるだけ。FDDもNGであった。

在庫のWin98対応のカード類で増設しようとしたが動作しない。

OSをWin98SEに変更して確認したがダメであった。

結局、OSの設定を行った後、USB接続のポータブルHDDとメモリーステックを使えるようにして作業を修理した。

ネット接続しないからUpDateは省略したが、シャットダウン時の不具合修正プログラムなどは必要である。これらをPC内から探し出すのに一苦労した。

一応、仕上げたが使う予定は無い!暇つぶしの再生であった。

SHARP PCの発売は2002年8月、インストールされていたOSはWinXP。

EPSON PCの発売は1999年3月でOSはWin98である。

3年半の進歩は大きかった。

久々にWin98のセットアップを行ったが、USBのドライバが必要であったり、周辺機器が仕様では98対応とあっても動作しなかったり・・・XPに慣れているとかなり面倒くさいものと感じた。

| 貸出PC故障! 2010. 9. 14〜 9. 15 |

女房殿の職場に貸し出してあるPCが起動できないと、エラーメッセージを控えた紙を持ってきた。

エラーメッセージの内容は以下のようなもの。

「次のファイルが存在しないかまたは壊れているため、windowsを起動できませんでした。

System32\DRIVERS\pci.sys オリジナルセットアップCD-ROMからwindows セットアップを起動して、このファイルを

修復できます。 修復するには、最初の画面で R キーを押してください。」

エラーメッセージを見る限りシステム・ファイルの破損での不具合で、回復コンソールを使用して修復しろと言うものだが、PCI.SYSで検索してみると同様のエラーがかなりの数ヒットする。

ネット情報によると実際にPCI.SYS破損での不具合は稀で、メモリ関係が原因での発生が多いエラーのようである。

MSサポートオンラインにも以下のように書かれている。

「この現象は、コンピュータのハードウェア コンポーネントが破損しているか、ハードウェア

コンポーネントに Windows XP との互換性がない場合に発生することがあります。」

翌日、本体だけ持ち帰らせ、周辺機器を接続して電源を入れるも立ち上がらず。

筐体を開ける前にmemtest86+でメモリをチェックすると、スターと同時にエラー表示で画面下半分が真っ赤になった。

早々にメモリチェックを中断。筐体を開けて一旦メモリを取外し、再度装着後memtest86+を実行すると今度はエラー表示はされない。

チェックを中断しWindowsを起動させると、正常に起動する。

メモリの接触不良だとビープ音が鳴るはずと思うのだが・・・何が原因で起きたエラーかは不明だが、メモリの脱着だけで修理完了。一件落着となった。

エラーメッセージの書かれた紙を見たときには、最悪、HDDの交換まで考えていたのだが・・・。

|

PCカードLANアダプタ 2010. 9. 22 |

家にある現役として使用可能なnotePCは3台。(女房殿がnotePC交換を行ったことで現在は2台)

子機のアダプタが不足する。高速のIEEE802.11n規格の無線LANアダプタにはCPU負荷を考慮してPCMCIAのカードを使用するように処分特価で売り出されていたC社から2枚購入した。

注文品が届いたので早速使ってみる。

C社カードは商品説明では「ドラフト11n技術のダブルチャンネルに対応」と書かれていたがI社カードの半分の速度しか出なかった。

速度はルーター側をデュアルチャネル設定にしたことから十分な数値となり使用上問題なしなのだが、同一規格で作られる製品であれば仕様を見る限り300Mbps出ても奇怪しくないはず。

一応サポートに問い合わせしてみたがその回答は、他社製品(親機)は分からない。組み合わせだろうと言うそっけないものであった。

値段もI社カードの1/4以下と安かったし、有線LANが100Baseだから150Mbpsでも全く問題ないのだが・・・この辺が特価処分の理由か?性能は価格に比例するようだ。

額面通りの速度のでない原因が親機にあるのか子機にあるのかは不明だが、IEEEの同一規格でキチンと作られていれば親子でメーカーが異なっていても問題ないはず。

メモリもそうだが規格外製品を作っておいて「組み合わせ」とか「相性」と言った都合のよい言葉で逃げ道を作っていると思われた。

|

PCカードの長さの違い。 寸法差は約20mm。下の写真は同じPCに取り付けた状態。 写真上側のI社カードではPC本体より6mm程度出っ張るだけ、カードを装着したままケースへの収納も可能であった。(写真:下右側) |

|

|

|

パームレストの塗装 2010. 10. 27 |

今夏の次女PC修理でジャンク購入した1台のPCがまるまる部品取りとなった。

交換してやったパームレストも補修塗装すれば部品として再生される。

塗料の手持ちは数種類しか無いが、スプレーガンなどの機材はあることから遊び半分で塗装してみることにした。

|

塗料の調合 色調合に使う塗料の配合を記した色見本は無い! 昔、自転車を塗装した残りの塗料を利用して、メタリックの荒さ、色調など全て感で調合した。 使用した塗料は車の補修塗装にも使われている2液ウレタン塗料。 PCの筐体と近い色になってきたので、廃品CDメディアに吹きつけて確認。塗料はジュースの空き缶に今回の塗装分しか作らなかった。 |

|

マスキング 細かい水ペーパーで足付け後、マスキングして脱脂。塗る準備完了である。 商売で塗装するわけでもないことから左写真のようなかなりいい加減なマスキングで済ませ、プラスチック・プライマーを塗った。 パームレスト左側は塗装が剥げ、下の黒色のプラスチックがハート形に出ている。写真では判りにくいが右側も黒く透けて見える状態であった。 |

|

補修塗装終了 案外簡単に綺麗に仕上がった。補修したと言われなければ分からないだろう。 パームレスト右上にはシリーズ名の文字が入っているが、この辺はボカシで文字も見えるように吹きつけた。 クリヤーコートすると塗膜も厚くなり艶・触感も違って来ることから、使用する場合は本などに使われる透明な保護フィルムを貼る予定でいる。 |

|

ラベルの文字数 2010. 11. 4 |

外付けHDDにはラベルが付けられていないことから「ボリューム」とか「リムーバブルディスク」といった表示となる。

複数台接続したりメモリースティックも併用で接続したりすると、取外し時にどのドライブか判り難くなる。それ故、ラベルを製品名にしてドライブ・アイコンなども変更していた。

同じシリーズのポータブルHDDで80GBと320GBを所有している。320GBの物はラベルを製品名に変えてあったが80GBの物は変更していなかった。

いざ、変更しようとしたら最後の文字まで受け付けない!

同じ機種で320GBは出来ても80GBでは尻切れトンボで型番の最後まで登録できない。

使用に差し支えないことではあるが変更できないのは面白くない!何が原因か?いろいろ試しても登録できず、ネットで検索するとラベル文字数は「FAT

32 ファイル システムの場合:半角 11 文字まで。 NTFS ファイル システムの場合:半角

32 文字まで」とあった。

原因判明までかなりの時間を消費したが、単に80GB HDDはWin98でも使えるようFAT32のフォーマットにしておいただけであった。

|

notePCとACアダプタの容量 2010. 11. 10 |

notePCに付属品のACアダプタは最大消費電力を満たす物が付属され、通常では電力を最大消費するような使用はしないはず。60Wや65Wアダプタ付属のPCに50Wアダプタを接続しても見た目問題なく使える。

それでは、通常使用時にどれだけの電気を使っているのか?大まかな数字でも知りたくなり、あり合わせの器具で測定してみた。

以前のE社への問い合わせでは、AC側でワット数を測定。DCへの変換効率を考慮して付属アダプタのワット数を決めているという回答であったが、今回はDC側で測定してみた。

電流計はバッテリー充電器に付いていた直流5Aまで測れる物を取外して使用。電圧計にはデジタル式のサーキットテスターを使用し、アダプタは社外品の75wの物を使って測定した。

その結果、65Wアダプタ(19V/ 3.42A)付属のEPSON NT2700ではピーク時の電流値は2.6Aで50wアダプタを使用しても問題無さそうで、実際に接続した結果でも電圧は19V以下にはならず、PCも新しくなるほど省電力設計となっているようだ。

ところが60wアダプタ(19V/ 3.12A)付属のSHARP Mebiusu PC-GP1-M1Pでは起動時の電流値ピークが3.2Aを越えていた。

起動時の僅かな時間、少しだけオーバーする分なら問題ないだろうと思っていたが、音楽CDをボリューム最大で再生させ、外付けポータブルHDDを接続すると瞬間的ではあったが電流計の針は3.6Aまで上がる時もあった。

同じ19Vで50W(NEC製 電流値2.64A)のアダプタで試してみると、起動時に不足する電流を補うため電圧降下するのか?電圧が12V以下まで降下した。純正品の60Wアダプタでは18.6Vまで下がった。

どのメーカーでも純正品以外のアダプタ使用は故障の原因と言っている。

キチンとした計測機器を使用していないことから誤差は大きいだろうが、SHARP

Mebiusu PC-GP1-M1Pでは正常に起動し使えるからといって50Wアダプタの使用は避け、60W以上(出来れば70W程度)のアダプタを使用した方が無難と分かった。

|

カーナビから取り外したHDD 2010. 11. 15 〜 11. 19 |

不燃物収集日、買物途中にスーパーの手前にある収集所を覗くと、液晶モニターの割れたカーナビが捨てられていた。

モニターのベゼルには「HDD」のロゴが入っている。

HDD付きで捨てられていれば儲け物だが、こちらが欲しいと思うものは概ね外されていることが多い。

コンテナの中には本体も捨てられている。手にとって調べてみるとHDDらしき物が見えた。

カーナビの大きさはCDドライブ3個分程あるが収集されないように拾って、これを抱えて買物を済ませた。

帰宅してHDDを取り外すと東芝製のPATA 20GB HDDが使われていた。

シメシメ、これでHDDが生きていればとアダプタを差し込んでPCにUSB接続する。

しかし、HDDがディスク管理でも表示されない!

耳を近づけると回転音は正常のようだ。

カーナビのHDDだからフォーマット形式が異なるのか?

Windowsで認識できなくともLINUXならとAcronisのソフトを使ってみるとキチンと表示された。

パーティーションの削除・作成・フォーマットを行ったが、やけに短時間で終了する。

再起動させWindowsから見るとやはり表示されない。

再度、Acronisのソフトで調べると元の状態で表示される。どうやら変更できないようにプロテクトされている様子。

折角、拾ったHDDがあっても使えないのでは面白くない!

この日から拾得HDDをPCで使えるようプロテクト解除を開始した。

ネットで情報を集め、使えそうなフリーソフトをDL。時にはPCを一昼夜稼働させたり、アーキテクチャーが異なれば何とかなるかもしれないと古いNEC

PC-98まで登場させたが、そうは問屋が卸さない!手元にはDLしたプログラムを焼いた数枚のCDとFDが残っただけで5日間の悪戦苦闘も虚しく見事に玉砕した。

有料ならネット経由でロックを解除してくれる所もあるようだが、そこまでして必要とするHDDでもない。

私程度のスキルでプロテクト(=ATAパスワードロック)が解除できるのなら、解除手法を記したサイトもあったであろう。

今まで知らなかったことも学べたことから、HDDの勉強をしたと思って諦めることにした。

紙面TOPへ

次の紙面へ

一面へ