![]() 身近な理科室12

身近な理科室12

スギナはシダ植物の一種で、花は咲かせず胞子によって増えます。

そのスギナの胞子をつける特別な茎が春先に芽生えるツクシです。スギナとツクシの1年を追ってみました。

なお、これは静岡市での観察です。

右の写真が成長したスギナです。スギナは川土手や田の畦、原っぱなどにいっぱい繁るいわゆる雑草の一種で、とってもとってもまた生えてきます。しかし秋には枯れてしまい、冬の間は枯れ草しか見られません。でも、地下茎や根は生きていて、そこから翌年にまず生えてくるのが、胞子をつける特別な茎(胞子茎-ほうしけい)であるツクシです。

[スギナとツクシの観察]

春を待つとき

2月-もう頭を出したツクシが

[春の使者]

2月中旬、休耕田脇の草むらにスギナの枯れ草が重なっていました。

それをかき分けてみたら、たったひとつだけ頭を出しているツクシをみつけました。春の使者発見です。

おそらく地表のすぐ下には、これから芽生えるべくほかの多くの芽が待機しているのでしょう

(2004年2月18日撮影)

春

3月-あちこちでツクシが芽生えています

[たった1日でこんなに伸びる]

3月中旬、ツクシはもうあちこちに見られます。

ツクシの伸びはずいぶん速いと感じていました。でも、どのくらいでしょうか。

この2枚の写真は、同じツクシを2日続けて撮影したものです。写真の中の文字は撮影日時です。地表からツクシのてっぺんまでの長さは、左の写真のときが5cmで右の写真のときは6.5cmでした。

このときは26時間で、1.5cm伸びたわけです。平均的には1日に1cmくらいのようです。

(2003年撮影)

|

|

[ツクシは確かにスギナの子] 2枚のうち左側の写真、ツクシのそばにスギナが芽生えてきています。(2004年3月12日撮影) 右側の写真はツクシの根元を掘って取り出したものです。 ツクシはこのように地下茎でスギナとつながっています。 (2002年3月15日撮影) |

[胞子のおもしろい動き]

[胞子のおもしろい動き]

スギナの頭から出てくる緑色の粉のようなのが胞子です。

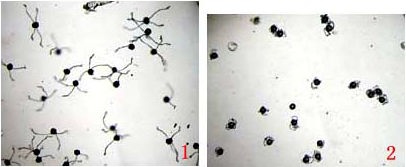

左の1の写真は、胞子をスライドガラスにとってカバーガラスはかけずそのまま顕微鏡で見たものです(倍率10×10)。このように胞子は4本の手のようなもの(弾糸といいます)をもっています。

顕微鏡をのぞいたまま、プレパラートに、はーっと息をかけて胞子を湿らせると、弾糸はくるっと胞子にまきつきます(写真2)。そして、数秒後にはまたほぐれて伸び、写真1のような状態になります。

3月から4月へ-ツクシの親植物スギナの成長がさかんです

[今しばし、ツクシはスギナに混じって]

|

|

| 3月末、スギナはあちこちに伸びてきてぐんぐん成長して います。(2004年3月31日撮影) |

4月初め、スギナはこんなに繁っています。 ツクシもまだ見られます。(2003年4月6日撮影) |

ツクシ?スギナ?こんなのを見つけました

|

2006年4月20日、あぜ道でこんなのを見つけました。 胞子を出す頭があり、ツクシのようですが緑色で、スギナのようでもあり。 スギナ?それともツクシ?と思うようなものは、ときおり見られますが、これはその上にツクシの頭のところから、スギナの葉が生えています。 生物の形は遺伝子によって決まります。葉や茎や花などの形をつくる遺伝子、そしてそれらの遺伝子の発現をコントロールする遺伝子がはたらいて植物の形がつくられます。 この写真のスギナは、何らかの原因でそれらの遺伝子のはたらきが通常とちがったものと思われます。 |

4月中旬-ツクシは枯れてどこにも見られなくなりました。スギナの繁みは緑のじゅうたんのようです。

[草むらの宝石?]

そのスギナの先に、このように水玉が見られることがあります。これはスギナの体の水分が水孔(すいこう)というあなから出されたものです。ルーペを通して見ると水晶かガラス玉のような美しさです(右側の拡大写真)。

普通、植物の体の水分は葉の表面の気孔(きこう)から水蒸気となって蒸散しますが、湿度が高くなって蒸散しにくくなると、水孔から液体のまま押し出されるのです。

この水玉に日光が当たる方向により、虹色となることがあり、ほんとうに美しいものです。

(2003年4月14日撮影)

夏

暑い暑いこの季節、スギナはますます青々と繁っています。

繁みをほとんど全部刈り取られても、地下茎からまた生えてきます。

秋

9月-ツクシはもう地下に芽生えていました。

[小さな小さなツクシ]

スギナの根元を9月末に掘ってみたら、すでにツクシは地下茎から芽生えていました(写真1の←と→)。

1の写真、左側のツクシを、より拡大して撮影したのが2の写真です。このツクシ、巾は約1mm、てっぺんから→のところまでの長さは約5mmでした。

この小さなツクシが地下でこれから冬を越すわけです。

(2003年9月26日撮影)

冬

12月から1月へ-スギナはすっかり枯れました。そして、地下ではツクシが成長していました。

[土の中で待機する芽]

|

|

| 12月初め、スギナは枯れて地面をおおっていました。 それをめくって土を掘ってみると、成長したツクシが現れました (この写真中央に1つある大きな芽生え)。長さは1cmほどに なっていました。その左側にいくつかある小さな芽はスギナの 芽生えです。ツクシと同じ地下茎から出ています。 (2003年12月5日撮影) |

1月初め、また土を数センチ掘ってみました。ツクシの長さは1.5cmくらいになっていました。 最も太いところの直径は6mmでした。そのすぐ近くのスギナの芽(円内)は、直径2mmでした。 (2003年1月7日撮影) |

…………………………………………………………………………………………………………………………………

[スギナの増え方]

スギナはシダ植物の一種です。

シダ植物は花を咲かせず、したがって種はつくらず胞子で増えます。といっても胞子から直接シダの体ができるわけではありません。

スギナの場合、胞子をつくる特別な茎である胞子茎を春先に芽生えさせます。それがツクシです。

ツクシの頭から出てくる緑色の粉のようなものが胞子で、上の顕微鏡写真に示したように4本の弾糸をもちます。胞子はこの弾糸をひろげて風に乗って遠くまで飛んでいくことができます。

そこで水分を得ると胞子は発芽して、約2mmの葉のような形ものになります。これを前葉体(ぜんようたい)といいます。スギナの前葉体にはメスとオスの別があり、メスの前葉体には卵が、オスの前葉体には精子ができます。

水があると精子は泳いでいって卵と受精します。この受精卵が育つと幼い植物になります。それが大きくなったのがスギナなのです。

スギナの場合、以上のようにして増える以外に地下茎から芽を出して増えることもできます。

スギナが光合成をしてつくった養分は地下茎に貯えられます。その養分を使って芽を出させるのです。スギナはとってもとってもまた生えてくるのはこういうわけだったのです。

今から3億年以上前まで、生物はすべて水の中に住んでいました。最初に陸に上がったのは植物と考えられています。シダ植物は精子が泳いでいって受精するということは、水の中に生活していた頃のなごりを残しているわけです。

…………………………………………………………………………………………………………………………………

〔参考文献〕

『科学のアルバム54 ツクシのかんさつ』(P2〜40)(あかね書房)鈴木公治著

| 次へ | もどる |

| 身近な理科室目次へ | HOME |