みんなの実験室12

![]()

みんなの実験室12

寒い季節にはあちこちの実験教室、サイエンスショーなどで静電気の実験がよく行われます。

すでにおもしろい実験がたくさん知られていて、独自性のある内容を新たに考え出すことは難しそうです。

2005年2月に静岡市長田公民館で行った実験教室と、同年3月に「静岡科学館る・く・る」で行った

「サイエンス玉手箱」で考えた少々の工夫とアイディア、そして疑問をここにご紹介させていただきます。

ものを摩擦すると静電気が起きるのはなぜか、ということについては次のように説明されています。

違うもの同士を摩擦すると、ものの表面にある電子が、一方のものからもう一方に移る。電子はマイナスの電気を帯びているので、電子を失った方はマイナスの電気が不足してプラスに帯電し、電子をもらった方はマイナスに帯電する。

帯電したものが、何かをひきつけることの説明は次のように。例えばマイナスに帯電したものに紙を近づけると、紙のプラスの電気をひきつけて、くっつかせる。

実験教室で行った実験を、家に帰ってからも試みてもらうため、材料や道具は極力家庭に普通あるものや容易に手に入るものを使いました。まず、静電気を起こすものですが、ポリ袋やスーパーの袋、発泡スチロールトレイ、ストロー、風船(長いもの-ペンシルバルーン、丸いもの)です。それらを髪の毛や着ているもの、持ち物(ティッシュペーパーやハンカチ)などで摩擦して帯電させました。静電気が起きていることは、それらに髪の毛やティッシュペーパーがついてくることで分かります。

1.ビールの空きかんや割りばしを静電気で動かすには?

|

|

|

次は、割りばしを静電気で動かす工夫です。 この写真のように、割りばしを空きかんに入れるのは、ある女の子のアイディアです。この割りばしに、摩擦して帯電させた風船やスーパーの袋を近づけると、確かに引き付けられて動きました。これも成功です。また、写真のようにガラスのコップに入れても動きました。 写真の右端のは私が考えたものです。丸みがあってつるつるしたものの上に、割りばしをバランスさせて乗せるのです。この写真の場合はスパイスの空きびんを使いました。ふたが、丸くてつるつるです。帯電させたものを、この割りばしに近づけるとたちまちくるっと大きく回りました。 |

2帯電したものが部屋のあちこちにはりついた!.からだにもはりついた

|

|

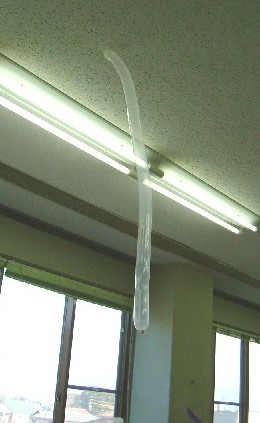

壁にはりつきました。 壁にはりつきました。長い風船や丸い風船、ス−パーの袋、発泡スチロールトレイ、ふくらませたポリ袋を摩擦して壁にふれさせたらはりつきました。公民館の張り紙(右の2つ)や、電気のスイッチと並べて。 |

このように、ガラスにもくっつきます。 このように、ガラスにもくっつきます。 |

| 帯電したものが、からだにくっつきました。発泡スチロールトレイが髪の毛に、風船が衣服や手に。 |

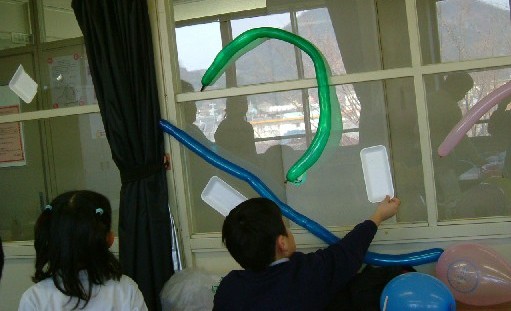

3.電気くらげバリエーション

電気くらげは、ポリプロピレンの荷造りひもを結んで細く裂いてつくります(詳しくは下に記した「参考ウェッブサイト2)」などを見てください)。これを塩化ビニルパイプ又はふくらませたペンシルバルーン(長い風船)で泳がせることが多いようです。これらは例えばティッシュペーパーで摩擦すると、どちらもマイナスに帯電するので、くらげと塩化ビニルパイプ(又はペンシルバルーン)は反発してくらげは空中をただよいます。

左-スーパーの袋で電気くらげが泳いだ! 右-スーパーの袋の一部でつくった電気くらげも泳ぐ! |

すると、摩擦してくらげと同じ符号に帯電するものを使うならば、ほかの材料でもいいはずです。そこで、塩化ビニルパイプ(又はペンシルバルーン)のかわりに、スーパーの袋(ポリエチレン)を摩擦してやってみましたらこのように泳ぎました(左の写真)。 |

4.折り紙片が跳び上がる

小さくちぎった折り紙が、ポリ袋の中で立ち上がったり跳び上がったり、大騒ぎです。

透明なポリ袋に、折り紙を小さくちぎって入れます。ポリ袋に空気を少し入れて口を輪ゴムで閉じます(下の左の写真)。このとき、吐く息を吹き込んでポリ袋をふくらめないでください。息には湿気を含みますから、静電気の実験には不適当です。

スーパーの袋やポリ袋、発泡スチロールトレイ、ペットボトルなどを摩擦して帯電させ近づけると、中の折り紙片はそれに引き寄せられて動きます(下の右の写真)。

| 左の写真では、スーパーの袋を使いました。折り紙は両面とも色のついたものです。 摩擦したスーパーの袋を近づけると、折り紙片は、立ち上がったり天井まで跳び上がったり。袋を遠ざけたあとも、ちょとの間そのままですが、やがて立っていたのが倒れ、天井に張り付いていたのが落ち、落ちたと思ったらまた跳び上がったりしました。 また、ポリ袋の上から手で折り紙片にさわると、逃げていったり、とにかくおもしろい動きをしました。 |

<この現象はなぜ起こる?>

静電気の現象は、現在でもまだ充分には解明されていないそうです。実験教室の準備の段階で、あれっ どうして?と思うような現象に出会いました。

次のようなことです。

1)同じ物質同士の摩擦で帯電することがあります。

ふくらませた風船同士を互いに摩擦すると、このふたつの風船はくっつくことがあります。これは、一方の風船はプラスに、もう一方の風船はマイナスに帯電したということです。すると同じ物質同士の間で、電子が移ったわけです。でも、ある場合にはふたつの風船はくっつかないこともあるのです。

2)同じ物質が(摩擦されて)ときによってプラスに帯電したりマイナスに帯電することがあります。どちらの場合も、摩擦する相手の物質も同じであるにもかかわらず。

電気くらげの実験で、ポリエチレンのスーパーの袋とくらげが反発せず、逆にくっついてしまうことがあります。ところが、別のときにやってみると、今度は反発して電気くらげは泳ぐのです。このことはスーパーの袋だけではなく、発泡スチロールトレイ、ストロー、ペットボトルでも同じでした。つまり、これらの物質と電気くらげは、あるときには反対の符号に帯電し、またあるときには同じ符号に帯電するということです。また、次の3)のようになる場合もあります。

3)ものを摩擦すると、そのものはプラスに帯電している部分とマイナスに帯電している部分との両方をもつようになる場合があります。例えば、スーパーの袋を摩擦したあと、電気くらげを手に持ってこの袋に近づけると、ある部分にはくっつき、ほかの部分とは反発するのです。

以上の1)〜3)はどのように説明したらよいのでしょう。下記の参考文献3)を参考にして考えてみました。

静電気が起こるについては、摩擦による圧力や摩擦で生じる熱などが複雑に影響を与えるもののようです。そこで、1)〜3)については考えたことは-

1)同じ物質を擦りあわせても、一方にかかる圧力や熱は、もう一方にかかるそれとはちがうために、一方はプラスにもう一方はマイナスに帯電すると考えられているようです。

2)この場合も、摩擦するその度ごとに、生じる圧力や熱はちがってくるので、あるときはプラスにまたほかのときはマイナスに帯電するということでしょうか。

3)の場合は、摩擦されるときにかかる圧力や熱が部分によってちがうために、プラスに帯電した部分とマイナスに帯電した部分ができるのでしょうか。

いずれにしても、静電気がおこるしくみは、このページ最初に書いたことだけで説明がつくものではなく、とても奥が深そうです。上記1)〜3)の現象がおこる理由をご存知の方は、ご教示ください。

<後記>

・ビールの空きかんを横たおしにして、また割りばしを空きかんに入れて、静電気にひきつけられやすくするというアイディアは子どもたちが目の前にあるものを使って全くオリジナルに考えてくれました。

・帯電させたものをくっつける実験は、壁や手につけることだけを考えていました。しかし、参加者の皆さんはもっとあっちこっちにくっつけて楽しんでいました。それがこのページの写真です。

・以上のような様子をを見ていて、今後もこのように参加者の考えやオリジナリティーを引き出すことに努力したいと思いました。

<参考資料>

文献

1)「コップの中はどんちゃん騒ぎ」『ヴァンクリーブ先生の不思議な科学実験室・物理編』(P140〜141)J.P.ヴァンクリーブ編・戸沢加江子・戸沢満智子訳(HBJ出版局)

2)「プラスチック劇場をつくろう」池永寛 『おもしろ実験・ものづくり事典』(P196〜197)左巻健男・内村浩編著(東京書籍)

3)「静電気とは何か、それはなぜおこるのか」『静電気のABC』(P14〜33)堤井信力著(講談社ブルーバックス)

ウェブサイト

1)Remote Control Roller (http://www.exploratorium.edu/science_explorer/roller.html)

2)電気くらげ 海老崎 功 (http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ebisan/kurage1.htm)

| 次へ |

|

| 戻る |

|