みんなの実験室8.

![]()

みんなの実験室8.

実験教室で偏光の実験を行うため準備していたとき不思議な現象を見つけました。それは次の2つです。

1)2枚重ねの偏光板の1枚を裏返すだけで見え方がかわる

2)見る方向を変えたり、鏡に映すとちがう色が見える

〔1〕偏光とは?偏光板とは?

例えば、立体映画を見るときにかける眼鏡にはめられているのが偏光板です。それをかけて映画を見ると、本物みたいにとびだして見えるあれです。偏光板は、すだれのような目に見えない細長い隙間が いっぱいあるシートです。

いっぱいあるシートです。

左の写真(a-1)では2枚の偏光板を重ねて持ち、明るい窓ガラスに向けています。この状態では2枚の重なり部分は明るく見えています。そして、偏光板のうち1枚だけを回していくと、2枚の重なり部分のところはだんだん暗くなり、やがて(a-2)のように真っ暗になります。

|

<この理由ですが−>

右の図(1)(2)を見てください。

光は、進行方向に垂直なあらゆる方向に振動しています。

2枚の偏光板の隙間の向きは(1)は互いに平行、(2)は互いに垂直です。

2枚重ねた偏光板を光が通りぬけるとします。1枚目の偏光板を通るとき、ある一方向に振動する光だけが通り抜けられます。この通りぬけた光のように、ある方向にだけ振動する光を偏光といいます。

(1)の図のように2枚目の偏光板の隙間の向きが1枚目と平行であれば、それも通りぬけますから明るく見えます。これが上の写真(a-1)の場合です。しかし(2)の図のように2枚目の偏光板の隙間の向きが1枚目のものと垂直だと、光は全く通ることができませんから暗く見えます。これが、上の写真(a-2)の場合というわけです。

〔2〕2枚重ねの偏光板の1枚を裏返すだけで見え方がかわる

実験教室で使った偏光板2枚を、明るく見えるように(つまり隙間の向きは2枚とも同じ)重ねました。そして偏光板のうち1枚を、裏返してみました。ただ裏返しただけなので、見え方は変わりません(下の左の写真)。

ところが、ある施設(仮にA館とします)で立体映画を見たとき使った眼鏡の偏光板で同じようにしてみたら裏返しただけで暗くなったのです(下の右の写真)。さて、これはなぜでしょう。

| 実験教室で使った偏光板 | A館の立体眼鏡の偏光板 |

|

|

| aの重ね方で明るく見える。1枚を裏返しても、やはり明るい(b) | aの重ね方で明るく見える。1枚を裏返すと、暗くなる(b) |

本やインターネットで調べてみましたら分りました[下の参考資料5.)]

<なぜこのようになるか>

大きな偏光板をカットして何枚かの小さな偏光板にするときの、カットの方向によるものだったのです。

|

実験教室で使った偏光板は、大きな偏光板からカットするとき左の図の緑色の線で示したように、たて横方向にカットしました。

A館の立体眼鏡の偏光板は赤い線で示したように、斜め方向にカットしたものでした。

次に下の図を見てください。

カットした偏光板2枚を、明るく見えるように重ねます。次にそのうちの1枚を裏返し、また重ねた場合のことを考えてみます。

たて横方向にカットした偏光板では、裏返しても隙間の向きは前と変わりませんから、やはり明るくみえます。

しかし、斜め方向にカットした偏光板では、裏返した方の隙間の向きは前とは反転しますから、重ねた場合、2枚の偏光板の隙間の向きは垂直に交差します。そこで、暗く見えたというわけです。

|

〔3〕偏光板でつくるステンドグラス

透明なもの、例えばセロハンを2枚の偏光板の間にはさみ、明るい方にかざすと色づいて見えます(透明なものの種類によっては、色が見えない場合もあります)。次にプラスチック板にセロハンテープを適当に貼り重ねて、2枚の偏光板にはさんで見てみます。場所によって重なっているセロハンテープの枚数がちがうわけですが、そのちがいで、それぞれ別の色が見えてステンドグラスのようです(左の写真)。

<この理由について、説明を試みると−>

次の図を見てください。

|

太陽の光や蛍光灯の光にはいろいろな色の光が混ざっています。にじは、細かい水の粒によってそれらの光に分けられたものです。

2枚の偏光板の間に透明なものをはさんだところを光が通りぬけるときのことを考えてみましょう。最初の偏光板を通り抜けることによって、光は偏光になります。その偏光には、いろいろな色の光が含まれているわけです。次にこの偏光が透明なものの中を通りますが、そのときに偏光の振動方向の向きがひねられて変わります。どのくらいひねられるかは色によってちがいます。そこで、2枚目の偏光板を通る向きに変えられた色の光だけが見えるというわけです。この図は、ある一つの色についてだけ、その進むみちすじを示しています。

偏光板を回すと隙間の向きも変わりますから、そこを通れる光の色もちがってきます。

また、偏光の振動方向の向きをどのくらいひねるかは、同じものでも厚さによってちがってきます。そこで、貼ったセロハンテープの厚さによってちがう色が見えたわけです。

(透明なものの中には、偏光の振動方向の向きをひねらないものもあります)

〔4〕見る方向を変えたり、鏡に映すとちがう色が見える

ところが、このステンドグラス状のものの見え方について不思議なことがあります。それは−

(1)見る方向によってちがう色に見える。 (2)鏡に映すとちがう色が映っていることがある。−ということです。下の2枚の写真を見てください。

|

|

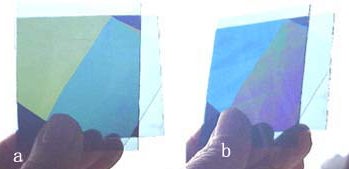

(1)左の写真はセロハンを適当に折って2枚の偏光板ではさみ、明るい方へかざしました。aの写真は正面から、bの写真は同じものを少し右斜めから撮影しました。同じ部分がaとbとではちがう色に見えます。

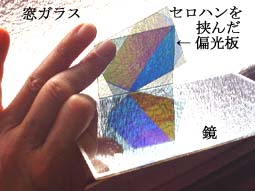

(2)右の写真はセロハンを適当に折ったものを2枚の偏光板にはさみ、窓ガラスに指で押しつけています。そしてそれを長方形の鏡に映しました。この通り、鏡には実物とちがう色が映っているのです。

<このように見える理由が分からないので「ご存知の方はご教示ください」と書いたところ、「セロハンの厚さが変わるためと思われます」とのメールをいただきました。それにしたがって説明すると->

(1)斜めから見ると、正面から見る場合に比べセロハンが厚くなります。そこで偏光の振動方向がひねられる角度が、正面から見る場合とは変わります。だから、2枚目の偏光板を透過できる光の色がちがってきます。

(2)実物から直接目に入る光と、鏡に反射してから目に入る光とでは、(2枚目の偏光板を透過する前に)透過したセロハンの厚さがちがうので、(1)の場合と同様な理由で違う色となります。

…………………………………………………………………………………………………

【参考資料】

(文献)

1)光と見え方実験(さ・え・ら書房) 立花 愛子著

2)身まわりの光と色(裳華房) 加藤俊二著

3)絵を映す魔法の杖:光と色(丸善)P.Doherty,D.Rathjen

and the Exploratorium Teacher Institute著

広井禎、石崎喜治、杉木優子、戸田一郎、山田達之輔

共訳

(インターネット関係)

4)Webページ:壇上慎二のホームページ〜高校物理実験室〜−偏光板−(http://www.village.infoweb.ne.jp/~danjo/)

5)eメール:理科教育メーリングリスト[rika:09319]RE:質問:偏光について(海老原

功)

| 次へ |

|

| 戻る |

|