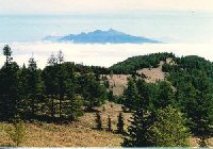

中白峰からの北岳 1972.8.14 撮影 |

山 の 話 |

|

| お遊び新聞 |

THE OASOBI SINBUN |

山の話 |

中白峰からの北岳 1972.8.14 撮影 |

山 の 話 |

|

|

山行復帰 |

三十数年前、友人に誘われ山に入った。その後はほとんどが単独の山歩きで、近郊の山や南アルプスを中心に歩き、その後山の会にも所属してパーティー登山も経験しました。(

女房も結婚前五年ほど山の会に所属し登山経験を有している。)

しかし、ここ十数年は夫婦とも子育てに追われ山の会も退会、山からは遠ざかっていました。

近年、子供たちも成長し、日帰りなら家を空けることも可能になって来たため、山歩きを再開することにしました。

まだまだ、月一程度の日帰り山行しか出来ませんが、いずれは昔のようにテント泊の縦走もと夢を見ています。

ここでの山の話は山行復帰(1999.3)以降のものを取り上げ、山の詳細や個人差の大きいコースタイムなどの記録はあえて記事にしませんでした。

( ガイドブック・インターネットなどで情報を得られると思いますが、それでも・・・と言う方は

Mailでお問い合わせ下さい。)

なお、大半は私たち夫婦だけで歩いたものですが、時には子供たちを加えた家族登山であったり、近所の友人H氏や他の人たちの同行したものもありました。

また、写真については最近はあまり撮らなくなったため、昔の物などを使用しました物も有ります。

(写真無しでも寂しいし、不適切かも知れませんが悪しからず・・・。)

山行復帰で痛感したことは「山は逃げない・・・」と言うが、生活や自分の体力の衰えで逃げてしまった山は数多くあるのではないだろうかということであった。

浦島太郎 ?

十数年のブランクの間に痛んだ装備の買い換えに山用品店に行き、同じ物を求めようとすれば・・・

「それはXX年前に製造中止になっていますよ。」とか、「今では輸入されていません」などなど、浦島太郎の心境

? を味わいました。

悪循環

日常的にトレーニングをしているわけでもなく、普通の中年男女が月に一度の山歩きをすれば当然の如く翌日は脚に筋肉痛。

復帰直後は山行後三日間くらいはロボット状態となる酷さで、全治一週間の筋肉痛であっ

た。

最近はそれほど酷くはなく、全治三日くらいで、軽く済んでいる。

二週間に一回の山歩きが出来れば筋肉痛にもならないのだが・・・。

かといってトレーニングも出来ない(正確にはしないかな

? )状態では、山歩き => 筋肉痛の悪循環は当分続きそうだ。

アカヤシオ満開の岩嶽山 1987.4.29 撮影 |

岩 嶽 山 標高 1369.3m |

[山行日 : 99.5.3/00.4.30]

静岡県春野町にあるヤシオツツジの群生地として有名な山。

(昔、NHKテレビの「自然のアルバム」でも放送されたことがある。)

夫婦の山行復帰に先駆け、上の子供たちが歩いて登れるようになった頃から、5月の連休時(アカヤシオの咲く頃)に毎年のように家族で登っている。

最初の年だけは末娘はベビー・ハイカーに背負われての登山であったが、その後は元気に歩いて登っている。

数年前、花の開花が早かった年にはシロヤシオの花が見られた。

この時は小雨まじりの天気での登山で、登山道にはヒルがチョロチョロ、たまに蛇が顔を出すような状態。

下山後、子供たちからは「怖かった」「気持ち悪かった」とひどいブーイングが出たが、私は「滅多に見れない珍しいものが見れたんだ。」と受け流した。

(今では街でヒルに出会うことは皆無ですよねぇー。)

山伏山頂で 1999.4.29 撮影 ( アラレの降る中の家族登山でした。) |

山 伏 (やんぶし) 標高 2013.7m |

山伏山頂からの富士山 2000.1.22 撮影 |

静岡市と山梨県(早川町)の県境に在り、安倍川流域の最高峰で、唯一の2000mの山。

昭和32年の静岡国体の時に登山コースが整備され、当時の刊行物では"岳"はつかず、単に「山伏」として紹介されているとのこと。

最近、山頂の看板や道標に書かれている山名の"岳"の字が削られたり加えられたりしていますが、(山伏か山伏岳かの争い ? )私としては岩も無く、笹とモミの疎林のゆったりとした頂きの山容には"岳"はふさわしくない山だと思うし、"岳"や"山"の字が付かない名山

? が一つはあってもいいのではと思っている。

近年、山の西側に林道が整備され、短時間で登れることから、それを利用してのハイカーが圧倒的に多くなっている。ヤナギランの群生地ということでもあり、夏の山頂の賑わいには驚かされた。

「山に行こう。」

「何処の山にする ?」

「アプローチは短くて、少しは登りでがあって(標高差千m位)、下山後温泉に入れるところ。」

「となると、やはり安倍奥の山伏だな。」と、残雪の山伏から山行復帰の一歩がスタートした。

それ以来、四季を問わずホーム・ゲレンデとして歩いている。

(その時々で、背負う荷の量や歩く速さ、登山ルートを変えて登っている。)

最初の頃二度ほどは子供たちも同行したのだが、最近は「行ってらしゃーい」の世界です。

新田から牛首峠のルート以外は必ず登山者と出会っていました。それでも冬には訪れる人が少なくなり、鹿やカモシカとも出会うことが出来ました。

昔の静かな山伏を懐かしむのは歳のせいなのでしょうか

?

なお、1999年夏には、ヤナギラン見物のハイカーで賑わう山の取材に来ていた中日新聞にフォーカスされました。後ろ姿ですが・・・。

トレースの無い山伏

[山行日 : 2001.3.31]

骨折のドクターストップも解け、山歩きを再開した。

2001.3.31、この時期なら雪も頂上近くに少しだけ・・・、のつもりで出かけたのであったが・・・。

梅ヶ島の天候は雪、雪道を走り駐車場へ。駐車場で登山準備をしていると車がもう一台入ってきて単独行のオジさんが私達より先に出発した。

雪は相変わらず降り続く、昨夜から降り続いているのだろう積雪は結構深い、トレースも先行したオジさんのものがあるだけ、そのオジさんも途中で引き返し、登山者は私達二人だけ、シンシンと降りしきる雪、鳥のさえずり・風の音一つ無い、全くの静寂の中の登山

となった。

後日登る人のことも考え、地形・記憶を頼りにできるだけ登山道に忠実に歩こうとしたの

だが・・・、これだけの積雪ではやはり分からない、時には方向頼りに斜面を直登もした。

予定時間を大幅にオーバーし山頂に到着、一息入れそのまま下山し温泉へ向かったのだが・・・久しぶりの山にしてはかなりハードな山であった。

後の登山(雪は全く残っていない)で、この時、何処を歩いて登ったか?記憶を辿ろうとし

たが無理であった。

山歩・新友・旧友・ヤナギラン・初冠雪の富士山 (関連記事 : Home News)

|

|

|

|

| 山伏山頂のヤナギラン 01.8.2 | 女房・T君・私 01.8.26 | 初冠雪の富士山 01.9.23 | シャジン 01.923 |

相変わらず、山歩(さんぽ)で山伏を歩いています。

8月2日には山の新友Yさんと大谷崩れから、4日はいつもの山歩で丁度見頃となっていたヤナギランを見ることができました。

今年は花が多く見事でした。

15日にも訪れましたが、下側の花から咲いていくヤナギラン、上に蕾が1/3位残っている方(上旬の登山時)がきれいでした。

8月26日にはインターネットで交友の復活したT君と山頂で17年振りの感激的な再開、僅かな時間でしたが、話は尽きずアッという間に駐車場に降りてしまいました。

9月23日は雲一つない快晴の元、山頂より南アルプスの山々、東に目を向ければ初冠雪の富士山・駿河湾・伊豆半島の展望も楽しめました。

その上、S市に住むKさんとも知り合うことができ、山頂でのアドレス交換、今もメール交換が続いています。

このルートでは最近少なくなったシャジンの花も、登山道脇数ヶ所で咲いているのを見つけました。

大谷崩、扇の要付近の紅葉 1999.11.14 撮影 |

大 谷 嶺 標高 1999.7m |

[山行日 : 1999.8.14 ]

山伏と峰続き、静岡市と山梨県(早川町)の県境にある山。

日本三大崩れの一つと言われている大谷崩れの頂点にあることから「大谷崩の頭」の名の方が知られているようですが・・・。

なお、早川町では行田山と呼んでいて、一般的な地図上ではちょうど2000mと記される山です。

少し強い雨の中の登山、当然登山者は我々三人だけ、私には二十数年振りの大谷嶺、山頂は刈り開かれ昔の面影は全く無かった。

少し前に起こった遭難事故のため山頂から七人づくりノ峰の方には進入禁止のテープが張り渡されていたのだが、遭難原因を諸説耳にしていたので様子を見にテープを越えて少し先に進んでみたのだが、一般ルートとの違いは歴然としていた。

私たち夫婦は昔からの経験で「カッパは絶対ゴア !」とゴアテックス製、雨も苦にならなかったのだが同行のルーキー中年登山者のH氏はナイロン製のカッパを着用しての登山、汗と雨で腹を冷やしたのか途中で雉打ちを要した。

その後、ゴア製カッパに買い換えたみたいである。

甘利山のレンゲツツジと富士山 1985.6.16 撮影 |

甘 利 山 ・ 千 頭 星 山 標高 1730m ・ 2138.5m |

千頭星山の笹原と八ヶ岳 1985.6.16撮影 |

[山行日 : 1999.6.5-6.6 ]

甘利山は山梨県韮崎市にあるレンゲツツジで有名な山。

山頂近くまで車で行けるため、長女がまだヨチヨチ歩きの頃、お宮参りならぬお山参りだと連れていったことのある山でもある。

千頭星山は、甘利山から2時間半程で行ける山頂直下の広い笹原と鳳凰三山や八ヶ岳の展望が良い山です。

今回の登山には、長女は部活のため参加せず家族四人での登山となった。

甘利山の駐車場で車中泊。翌日、甘利山-千頭星山を歩いて来た。

小赤石岳山頂からの富士山と御来光 1984.8.14 撮影 |

富 士 山 標高 3776m |

[山行日 : 1999.8.23-8.24 ]

説明不要の日本最高峰の山。

1999年夏、日本最高峰からの星空や景色(夜景も含めた)を見せてやりたいと家族富士登山を行ったのだが、子供たちが高山病にかかり敢えなく下山の憂き目にあった。

親は何回も登っている富士山、万全の計画をたてた積もりであったが・・・、自分たちが経験していない高山病だけは頭に無かった。

北岳山頂からの間ノ岳方面を 2000.8.25 撮影 |

北 岳 標高 3192.4m |

[山行日 : 2000.8.24-8.25]

日本第二の高峰。

いつも日帰りの山だけ。

夏休みでもあるし。

やはり夏は高い山( 南アルプス

)へ行きたいなぁー。

最初は家族でと子供たちに声をかけたのだが、昨年の富士山(

高山病 )に懲りてか子供たちからは同行拒否された。

時々、私たちと山へ同行する近所のH氏と夏山の話をしたら、彼もあぶれていた。それなら夜立ち一泊二日だったら子供たちだけでも留守番出来るだろうと、私たち夫婦とH氏の三人で山へ行くことにした。

登る山は、日程とH氏も女房も登ったことのない山と言うことで北岳にした。

前夜発で広河原までは入り車中泊。

大樺沢を登り二俣から肩の小屋まで、私たち夫婦は幕営、H氏は小屋泊まり。

翌朝、北岳山頂で御来光を迎えた後、360度の展望を満喫して八本歯のコルより下山。

芦安温泉で入浴し帰宅した。

今回の登山は私にとっては21年振りの北岳、幕営は16年振り(女房も)、H氏は初の3000m峰の登頂。

二俣から肩の小屋へのルートは私も初めてではあったが、花も多く天気にも恵まれ、いい山だったの一言につきる登山であった。

やはり

十数年のブランクと寄る年波で体力の衰えは分かっていたのだが・・・。

歩ける時間・速さ、背負える量、全てが以前の半分であった。

100メートル

肩の小屋にある水場への看板に記載されている距離。

ガイドマップ(昭文社)では往復20分。

実際は、標高差100メートル ?

北岳山頂で

好天に恵まれ360度の大展望、間ノ岳も近くに見えるのだが・・・。

H氏 「間ノ岳まで行けませんか ?」

私 「ムム・・・、次の機会にしましょう。」

下りで膝痛を起こすH氏と帰宅時間から、中白峰からの北岳の展望もあきらめたというのに・・・。

写真

私=>人物を入れず山だけを写している

H氏=>山を背景に自分の姿を写真に。(シャッターを押してもらっている。)

| 竜馬岳(竜馬ケ岳) 標高 1500.9m |

[山行日 : 2001.4.28]

今や我が家の定例行事となったGWの岩嶽山登山、今年の同行者は次女のみ、それならと近所のH氏にも声をかけ竜馬岳まで歩くことにした。

岩嶽神社から竜馬岳への尾根道はスズ笹が覆い被さり、笹をこぐと袖口からも笹が刺すような道であったことから、長袖・手袋は絶対必要と、準備して行ったのだが・・・。山の様子がすっかり変わっていた。笹が枯れたのか、はたまた刈り開いたのか、半袖シャツで快適に歩ける道となっていた。

スズ笹がパッと切れると、ちょっと薄暗い幻想的でもあった竜馬ヶ原、廻りがスズ笹で囲われ、道の位置を確認しておかないと帰りに迷うような、そんな昔の面影は微塵も無かった。

すっかり明るい山と変わった竜馬ヶ原と竜馬岳、岩嶽山登山ついでに簡単に脚を延ばせる山となっていた。

同行のY.Kさん、手前が一等三角点の標石 |

八 高 山 標高 832.1m |

[山行日 : 2002.8.22]

金谷町と掛川市境の最北部近くに位置し、山頂には一等三角点が置かれている。

こちらに営業に来ているY.Kさんの休みに誘われ山に行くこととなったが、半年近くのブランクが有り軽く歩ける山ということで八高山を選択した。

私が八高山に登ったのは30年以上前のことで、2−3回歩いているのだがハイキング道のど真ん中にとぐろを巻いたマムシに出会ったこと以外、記憶はほとんど残っていない。

軽く考えていた山であったが、地図を見れば標高差約700M、久々の山歩きの足慣らしには丁度良かった。

山頂からの展望は霞んでいて良い物ではなかったが、静岡スタジアム「エコパ」の姿ははっきりと確認出来た。

紙面TOPへ

次の紙面へ

前の紙面へ 一面へ